皆さんはベンチャーキャピタルを知っていますか? これは未上場の有望な新興企業に出資する機関のことを指します。早稲田大学は2022年4月、大学発のスタートアップ企業を創設・育成し、研究成果を社会問題解決のために応用・展開していくことを目的とするベンチャーキャピタルとして、早稲田大学ベンチャーズ株式会社(WUV)を設立。そして、早稲田大学発のスタートアップ企業である株式会社Nanofiber Quantum Technologies(NanoQT)を投資先第1号として支援しています。今回は、WUV代表取締役でジェネラル・パートナーの山本哲也氏と太田裕朗氏、NanoQTの共同創業者で最高科学責任者(CSO)でもある青木隆朗教授(理工学術院)にインタビュー。投資の意義とは? 学生とどう関係してくる? など、さまざまな疑問に答えていただきました。

「早稲田大学ベンチャーズ」の野望に迫る

早稲田大学ベンチャーズ株式会社(WUV)

代表取締役/ジェネラル・パートナー 山本 哲也(やまもと・てつや)

代表取締役/ジェネラル・パートナー 太田 裕朗(おおた・ひろあき)

山本 哲也(やまもと・てつや)

英国・オックスフォード大学理学部物理学科卒業(MA Oxon)後、1994年に三井物産株式会社入社、日米でベンチャーキャピタル事業に従事。2008年、株式会社東京大学エッジキャピタル (UTEC)参画。2009年、取締役パートナー就任。UTEC投資先のFyusion, Inc.(2020年、米国・Cox Automotive社により買収)、株式会社自律制御システム研究所(現ACSL、2018年東証マザーズに上場)、株式会社Mujin(2019年2月MBO)、株式会社フィジオス(2013年2月米国・Google社により買収)、株式会社ネイキッドテクノロジー(2011年9月ミクシィにより買収)などの社外取締役を務めた。2020年にUTEC退任後、2021年から早稲田大学総長室参与(イノベーション戦略)。2022年4月から現職

太田 裕朗(おおた・ひろあき)

京都大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻/助教を経て、米国・カリフォルニア大学サンタバーバラ校にて研究に従事。2010年からマッキンゼー・アンド・カンパニーに参画。2016年からドローン関連スタートアップである株式会社自律制御システム研究所(現ACSL)に参画、代表取締役社長として2018年東証マザーズ上場(CEO、会長を経て2022年3月退任)。2021年から早稲田大学総長室参与(イノベーション戦略)。2022年4月から現職。博士(エネルギー科学)

企業が成長するために必要なあらゆる支援をする

――はじめに、ベンチャーキャピタル(以下、VC)の仕組みについて教えてください。

山本:VCとは、未上場の新興企業に対して出資を行う機関です。出資した企業の株式を取得したVCは、将来的にその企業が株式上場する、あるいは買収されたタイミングで、価値の上がった株式を他の人に譲り渡し、利益を獲得します。同時にVCは、金融機関や機関投資家といった、さらに上位の投資家から資金を集め、「ファンド」と呼ばれるお金のプールをつくります。そのファンドに集まった資金を用いて、将来的に成功する可能性を持ったスタートアップ企業に出資することが主な役割です。

――早稲田大学ベンチャーズ株式会社(以下、WUV)設立の経緯と目的についてお聞かせください。

山本:WUVは、その名前からも分かる通り、早稲田大学の名前を冠したVCです。早稲田大学の建学の理念の一つである「学問の活用」に基づき、早稲田大学発のスタートアップ企業を創設・育成し、研究成果を社会に実装することを目指し、ディープテック領域(※)の創業投資に特化したVCとして2022年4月に設立されました。

(※)世界に大きな影響を与えたり、問題を解決するような高度な科学・エンジニアリング技術領域のこと。ロボティクスや半導体技術、量子コンピューター、新素材や二次電池、バイオテクノロジーなどの技術分野。

たとえ大学が社会的に有益なアイデアを持っていたとしても、研究成果や特許があるだけでは会社は立ち上がりません。そこで、私たちが創業のための資金の出資はもちろんのこと、役員・株主として会社の内側から、企業が成長していくために必要なことに携わっていきます。

具体的には、人材の採用や事業計画の作成、提携先企業の紹介、企業と連携する上でのサポートなどですね。Google、Apple、Facebook(現Meta)、Amazonなど、現代の世界をリードする企業の立ち上げにも、米国シリコンバレーを中心とする大学の周辺に存在するVCが大きく関わってきました。そうした点においても、大学と連携するVCは新しい経済をつくるためには必須の存在であるといえるでしょう。

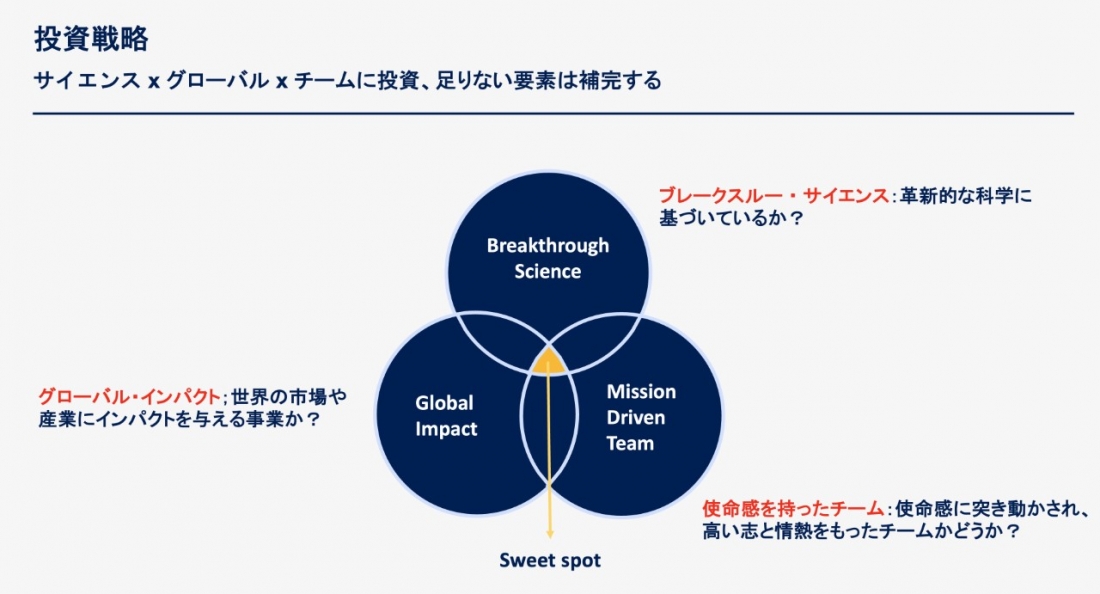

WUVの投資戦略

「起業家マインド」を持った学生なら出資の対象になりうる

――WUVのように、大学に特化したVCの強みはどういう点にあるのでしょうか?

山本:私たちの使命は、大学の研究成果をベースに、会社をゼロから立ち上げていくことにあります。既にビジネスとしての成功確率が高いスタートアップ企業に投資するのではなく、研究者のみで経営体制が整っていないという状態から事業化し、研究内容を深く理解した上でサポートしていくという点が、一般のVCと比較して大きく異なるところですね。

日本における大学特化型のVCは、2000年代半ば頃から東京大学をはじめとする国立大学を中心に出現し始めましたが、私立大学においてはまだ数は少ない状況です。

――早稲田大学に通う学生は、どのような形でWUVと関わることができますか?

山本:スタンフォード大学の博士課程の学生がGoogleを創業したように、学生であっても、自分の取り組んでいる研究に関するアイデアや事業化に向けた構想があり、それを世の中に打ち出していきたいという「起業家マインド」を持っている方であれば、私たちは一緒に構想を練るところからお力になることができます。そのため、起業する際の仲間の候補だと思っていただけるとうれしいです。また、WUVにおいても、私たちが出資しているスタートアップ企業においても、インターンを積極的に募集しています。それぞれのインターンに参加することで、投資する側とスタートアップ企業側、両方の視点から会社の立ち上げに関わることができます。将来的に起業したいと考えている方にとってはいい刺激になるのではないかと思いますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

“人と人との化学反応”のきっかけをつくるのもVCの役割

――2022年8月、WUVは第1号ファンドを設立し、青木隆朗教授率いる株式会社Nanofiber Quantum Technologies(以下、NanoQT)への出資を行いました。その経緯についてお聞かせください。

山本:2022年1月にWUV設立を正式発表し、4月に始動してからはファンドの設立に向け、出資いただけそうな機関へお声掛けした結果、8月に締め切った1次募集では56.6億円もの出資金を集めることができました。

太田:第1号ファンドの最初の案件として、WUVは早稲田大学発のスタートアップ企業であるNanoQTに2億円の創業投資を行いました。出資のきっかけは、青木先生から「自身のナノファイバーに関する研究を活用して起業できないか」という相談をいただいたことでした。青木先生とお会いし、私としても理論についての勉強を重ねた上で、他に類を見ないオリジナリティーを持った研究だと判断し、出資を決めました。

起業する際には誰を社長に置くかということが重要ですが、当時はまだ見つかっていませんでした。そこで、私とつながりのあった廣瀬雅博士を紹介したんです。両者の間で話し合いを重ねた末、彼を最高経営責任者(CEO)として創業に踏み切ることとなりました。

このように、金銭の投資だけでなく、“人と人との化学反応”のきっかけをつくることもVCの重要な役割です。いわば、お見合いの仲人のようなものかもしれません(笑)。お見合いと同様に、パートナーになるかを決めるのは、あくまで本人たちです。双方の気持ちが合致すれば、こちらは投資のプロとして話を進めていきます。

スタートアップ企業が成功するためには、研究レベルとそこに集まる人材の能力の均衡、そして互いのリスペクトがポイントになります。その点、今回はかなりうまくいったのではないかと自負しています。

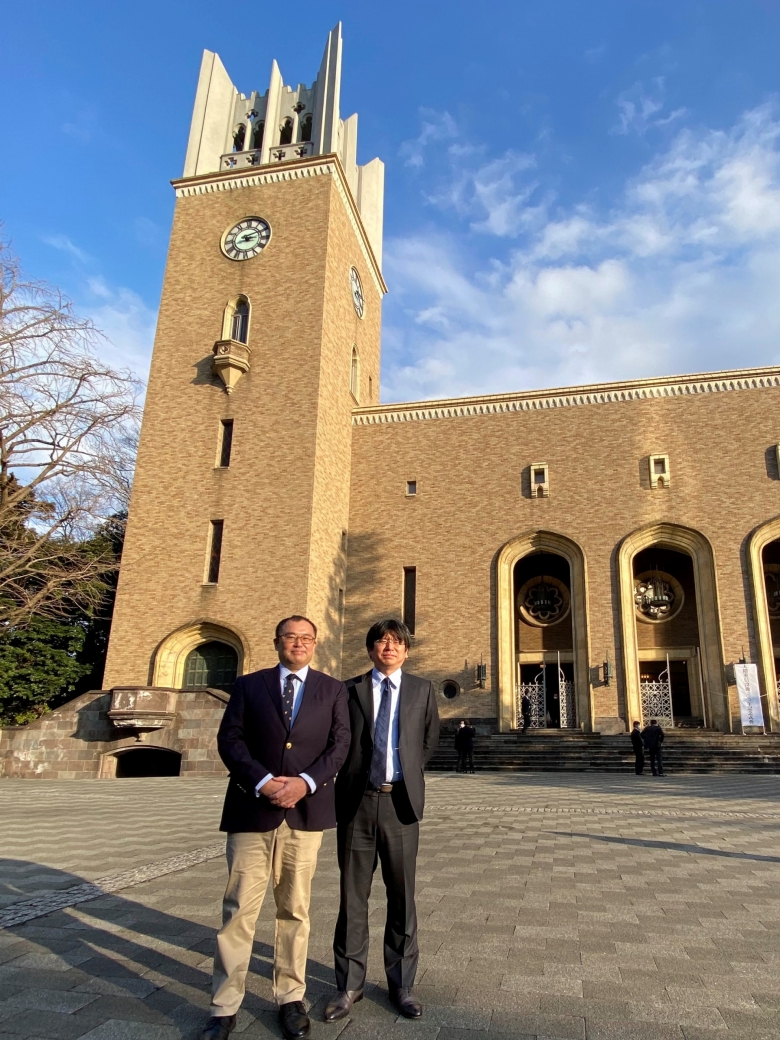

写真は2022年1月10日、WUV設立が発表された、大隈重信没後100年記念式典の日に大隈記念講堂前にて。VCの創設は「Waseda Vision 150 and Beyond」にも掲げられている

起業のアイデアはいつでも大歓迎!

――最後に、学生へのメッセージをお願いいたします。

山本:早稲田大学には、古くはソニーの井深大さんから、最近ではメルカリの山田進太郎さんまで、日本を代表する起業家を数多く輩出してきたという伝統があります。WUVとしてもその伝統に続き、成功事例をつくってスタートアップ企業の可能性を示していきたいと考えています。そのため、学生の皆さんにも積極的に起業を志してもらいたいです。スタートアップは成功すれば人類文明に貢献し得る夢のある世界です。一方で、失敗を恐れない強い気持ちも大切です。挑戦も失敗も、ぜひ学生のうちにたくさん経験してください。その経験を積むための機会が、スタートアップ企業にはあふれています。

太田:「起業したい」「事業化できそうなアイデアがある」など、ありとあらゆる相談に乗ることができるので、いつでも飛び込んできてほしいです。希望を持って、気軽にコンタクトしてきてください!

早稲田大学ベンチャーズ株式会社(WUV)

住所:東京都新宿区西早稲田1-21-1

早稲田大学 西早稲田ビル2階201

Webサイト:https://www.waseda.vc/

E-mail:[email protected]

取材・文:上垣内舜介

研究で重要なのは「人」。

「資金」だけじゃない、WUVの人的ネットワークに期待

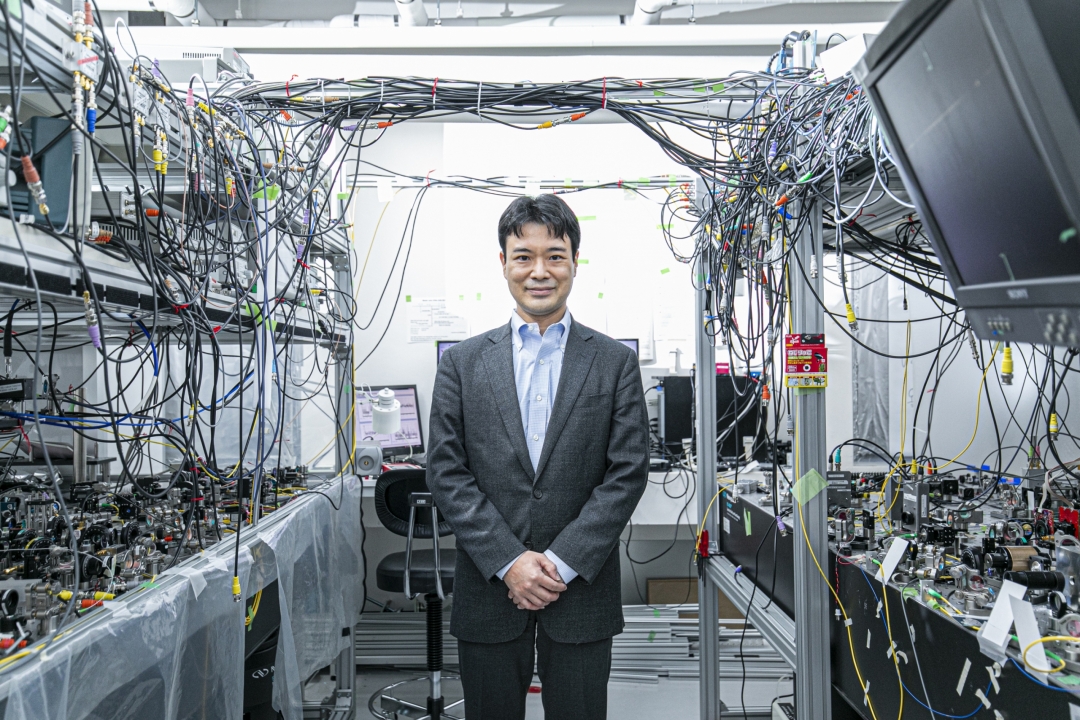

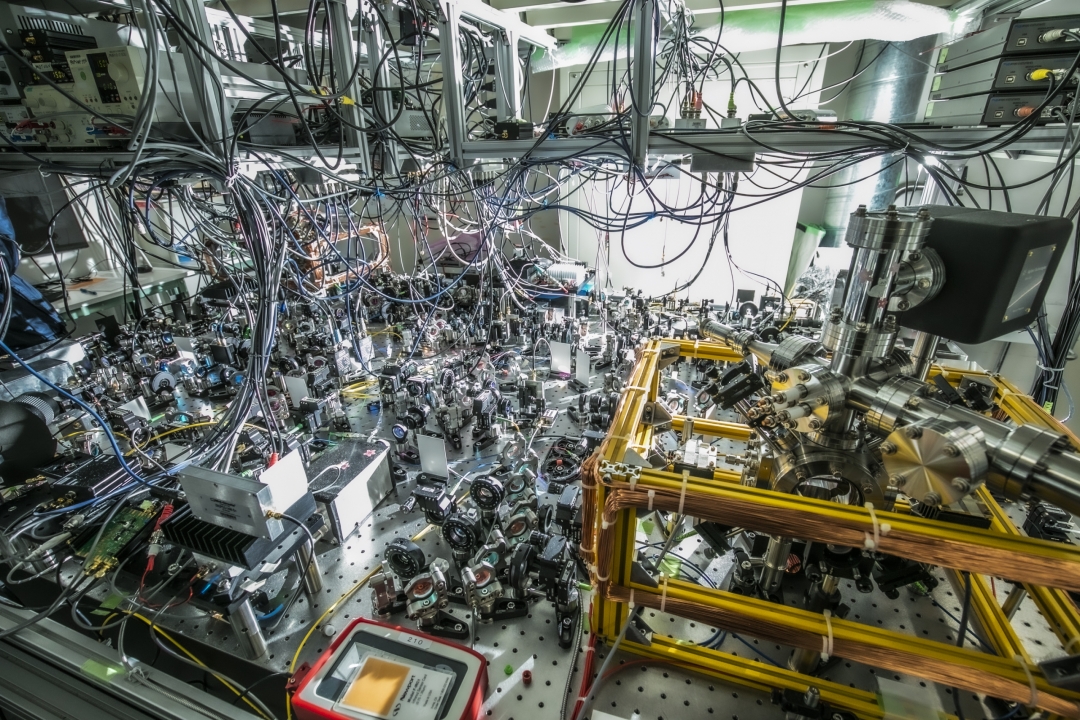

西早稲田キャンパス内の実験室にて

株式会社Nanofiber Quantum Technologies(NanoQT)

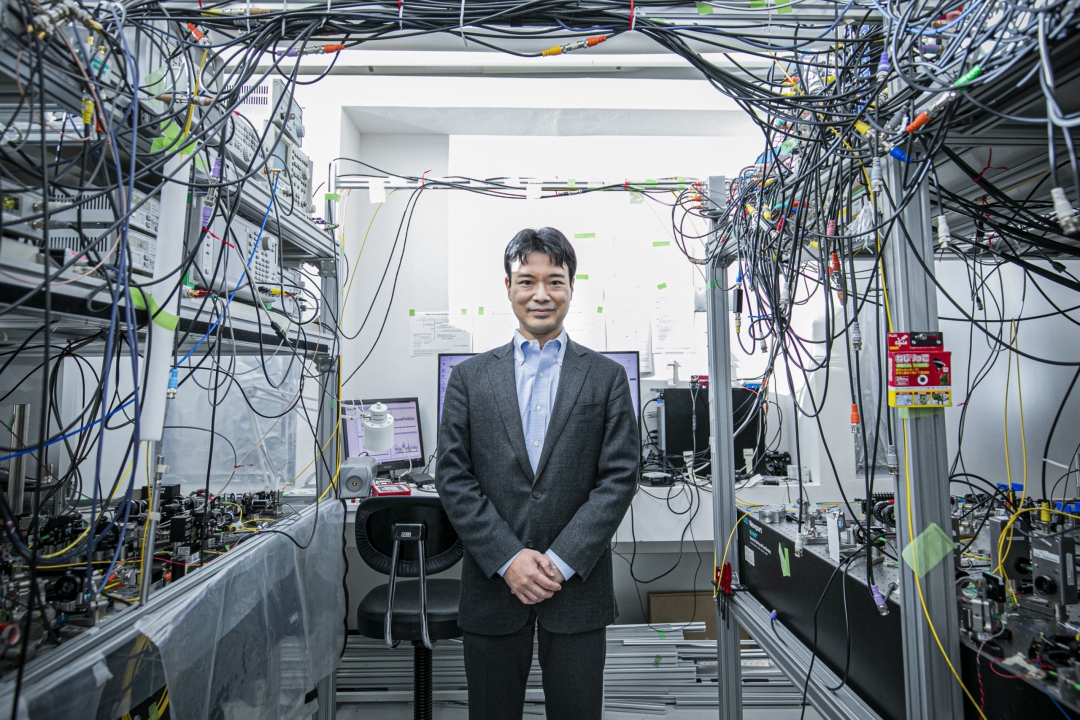

共同創業者/最高科学責任者(CSO) 青木 隆朗(あおき・たかお)

早稲田大学理工学術院教授。東京大学、カリフォルニア工科大学、京都大学にて一貫して量子技術への応用を見据えた量子光学研究に従事、早稲田大学にてナノファイバー共振器QED技術を創出。博士(工学)

原子と光子を使った世界初の量子コンピューターを開発

――青木先生が早稲田大学理工学術院で取り組んできたNanoQTの基盤となる技術とはどのようなものでしょう?

私の専門は「量子光学」という量子物理学の一分野で、この基礎研究の成果を量子コンピューターの実装方式として応用するのがNanoQTの主要事業になります。

量子光学は、光の素粒子である「光子」のふるまいを研究する分野です。詳しい説明は省きますが、NanoQTの基盤技術であるナノファイバー共振器QEDは、原子と光子を共に活用して量子コンピューターを動かせる点に独自性があります。原子と光子のハイブリッド方式を用いた量子コンピューターを開発しているのは、世界でNanoQTだけです。

――2022年4月にNanoQTを設立するまでの経緯を教えてください。

私がこのナノファイバー共振器の技術をベースに起業を考えたのは、2年以上前のことです。欧米では、10年くらい前から量子コンピューター開発をはじめとする「量子技術の産業化」の動きがあり、GoogleやIBMなどビッグテックの参入によって、ここ数年で巨大ビジネスになろうとしています。私はこの大きな流れに日本の産業界が乗り遅れていることに強い危機感を持っていて、ならば自分が! と今回の起業に至りました。

量子技術の分野における日本のアカデミアの基礎研究のレベルは非常に高いものがあります。しかし、有能な若手研究者が経済的にもポジション的にも安定した環境で研究できる仕組みが整っていないのが実情です。そこで私は、世の中に自らの技術を出したいという思いとともに、基礎研究に従事する研究者が恵まれた環境で思い切り研究に打ち込めるモデルを作り出したい、という使命感を持ってこの事業に取り組んでいます。

実験室では、ナノファイバー共振器QED系のネットワーク化技術を開発している

新会社の経営者を誰にするかが大きな課題だった

――WUVから出資を受けることに決めた理由は?

起業するにあたり、重要になるのが資金調達です。早稲田大学にはアントレプレナーシップセンターがあり、そこでアドバイスをもらいながら、複数のVCに資金面の相談をしました。そのうちの一つで、最後に相談したのがWUVでした。

WUVの山本さん、太田さんにも理工系の研究バックグラウンドがあり、私たちの研究を「美しい」と言ってくれました。この高度に専門的な研究をかなり深く理解してくれた上で、「日本にハードウエア開発のスタートアップは少ない」「すぐにでも起業すべきだ」と背中を押してもらいました。

VCとの協業にあたり私たちがこだわったのは、「資金」よりも「人」でした。新会社のCEOを誰にするかが大きな課題だったのです。出資について複数のVCが手を挙げてくれても話が進まなかったのは、CEOが見つからなかったから。組織運営のノウハウを持ち、量子物理学にも明るく、グローバルなセンスも持っている…普通に考えたら、そんな人はなかなかいませんよね(笑)。そのような中でWUVの太田さんが現CEOの廣瀬雅を紹介してくれて、一気に話が進みました。

VCとの協業にあたり私たちがこだわったのは、「資金」よりも「人」でした。新会社のCEOを誰にするかが大きな課題だったのです。出資について複数のVCが手を挙げてくれても話が進まなかったのは、CEOが見つからなかったから。組織運営のノウハウを持ち、量子物理学にも明るく、グローバルなセンスも持っている…普通に考えたら、そんな人はなかなかいませんよね(笑)。そのような中でWUVの太田さんが現CEOの廣瀬雅を紹介してくれて、一気に話が進みました。

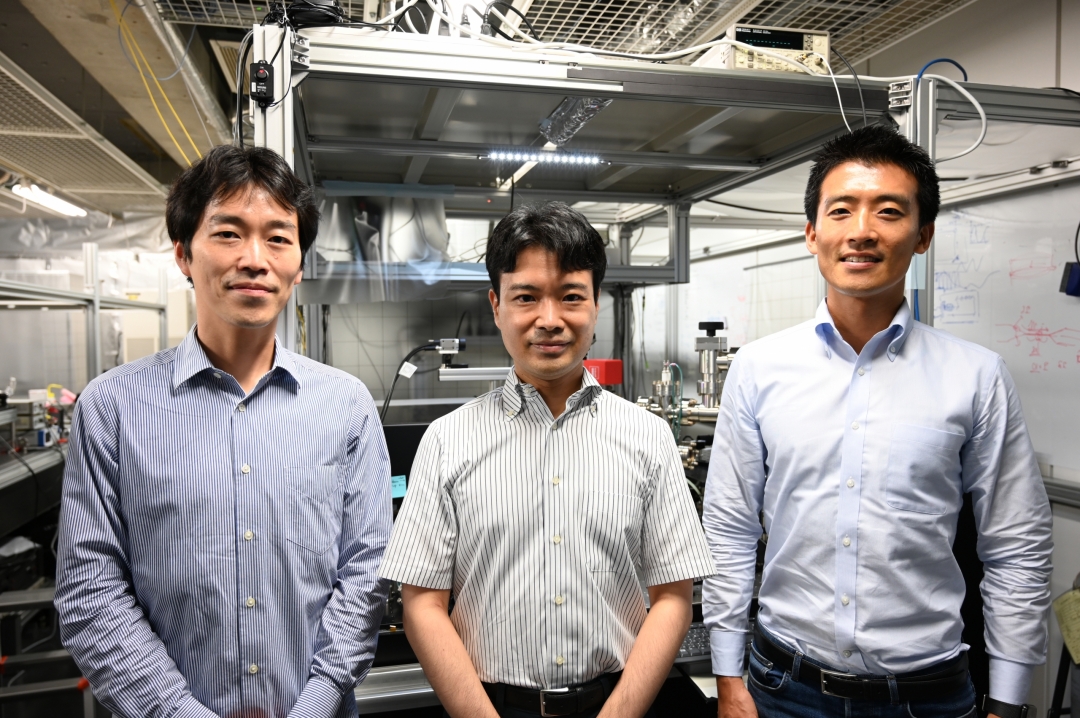

また、CEOが見つかったことで最高技術責任者(CTO)として碁盤晃久にも創業メンバーに加入してもらうことができました。彼には1年以上前から研究チームに加わってほしいと伝えていたのですが、あらためて3人で話したときに「この3人ならできる!」と確信しましたね。

こうして3人で創業し、そして最も私たちの研究への理解があり、廣瀬を紹介してくれたWUVに出資をお願いすることにしたのです。

(左から)碁盤CTO、青木教授(CSO)、廣瀬CEO

早稲田大学から世界的企業を生み出したい

――投資先第1号として、WUVに期待することはありますか?

WUVの投資先第1号として研究を進める上で課題となるのは、世界レベルの研究者をいかに集めるかです。欧米のエンジニアの待遇は右肩上がりで、量子コンピューターを開発できるレベルの人の場合、賃金を含めかなり待遇が良いため、できればそれに負けないくらいの環境を用意したいと思っています。幸いNanoQTを設立できたことで、トップレベルの大学でPI(主宰研究者)になれるレベルの人たちが続々と集まっています。これは間違いなくWUVのサポートのおかげです。

――今後の事業展望についてお聞かせください。

目標はもちろん、量子技術の産業化を進めて、日本の科学技術や産業界の発展に貢献することです。まずは、独自技術の優位性によって、量子コンピューターの分野で先行する実装方式に追いつき、追い越すこと。さらに、ナノファイバー共振器を使ったネットワーク構築にも大きな可能性を感じています。早稲田大学から世界的企業を生み出したいです。

株式会社Nanofiber Quantum Technologies(NanoQT)

住所:東京都新宿区西早稲田1-22-3

Webサイト:https://www.nano-qt.com/

E-mail:[email protected]

取材・文:丸茂 健一

撮影:布川 航太

【次回フォーカス予告】11月28日(月)公開「サークル特集」