「学生参画/スチューデント・ジョブ」スタッフの横顔

キャンパスで学びながら、大学の価値向上につながる活動に参画したり、働いたりする学生たち。このように、大学で重要な役割を担っている「学生参画/スチューデント・ジョブ」にはどのような学生が、どのように携わっているのか、彼らの横顔を紹介します。今回は、障がい学生支援室で活動する、文化構想学部3年の志賀雅さんと、早稲田ポータルオフィス(WPO)で働く、教育学部4年の大瀧拓良さんです。それぞれの活動から2人が感じたこと、考えていることを紹介します。

障がい学生支援室

文化構想学部 3年 志賀 雅(しが・みやび)

障がい学生支援室のある早稲田キャンパス3号館前にて

Q. 学生参画/スチューデント・ジョブにはいつから関わっていますか? また、きっかけや動機を教えてください。

私には、障がいのある親戚がいます。そのため、福祉標語に応募するなど、幼少期から障がいについて関心を持っており、積極的に支援などに取り組んでみたいと考えていました。大学入学後、大学Webサイトで「障がい学生支援室」の存在を見つけたのがきっかけです。障がい学生の支援を通して、障がいや支援について学ぶとともに、多くの方々と交流したいと思い、「障がい学生支援室」で行っている支援者になるための養成講座に参加し、大学2年生の春から活動をしています。

Q. どのような活動をしていますか?

主に二つの支援を担当しています。一つ目が「PC通訳」。聴覚障がい学生が授業を受ける際に、先生の発言などを、パソコンを用いて複数人のスタッフで即時にタイピングして文字情報化する活動です。昨年は週2回、今年の春学期は週1回、1限分を支援していました。初めはとても難しく、先生の話すスピードについていくのが大変でしたが、ペアになった先輩方にリードしていただきながら、適切な文字情報化の方法などを学ぶことができました。今ではタイピングも速くなり、相手がより分かりやすいように工夫もできるようになったと思います。私が打った文章がその方にとっての授業内容になるので、日々緊張感を持ち、責任感を忘れずに取り組んでいます。

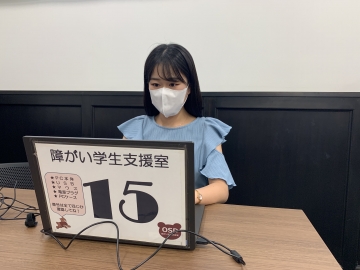

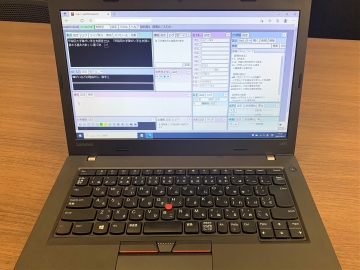

タイピングの様子。通訳専用のツールがあり、通訳者のパソコンで打った文字が、すぐに相手のパソコンに表示される仕組みになっています

二つ目が「移動支援」。車いすを利用する学生が授業教室に向かう際、エレベーター乗降や扉の開閉、荷物の持ち運びなどの支援をする活動です。こちらも今年の春学期は、週1回、3~4限の間の休み時間に支援していました。

Q. 活動を通して感じたことを教えてください。

お互いにコミュニケーションを取り続けることが大切であると学びました。さまざまな人が同じ社会で共に生きているため、生活する際には、交流していくことや互いを尊重し合うことが不可欠です。

幹事を務めた「2022年度春学期末交流会」。口元が見えるようなマスクを使用して行いました

実際の支援では、相手によって必要な支援が異なるため、話をする中で最善の方法を探すことが大切でした。例えば、スマホのメモ機能で筆談をするときには、絵文字や「!」のマーク、そして表情によってお互いの気持ちを伝え合うことができます。コミュニケーションの形はさまざまですが、一番大切なのは、伝えたいという気持ちであると気付きました。

また、毎週の支援に加え、毎年2回行われる利用者と支援者との交流会などを通して、多くの方と仲良くなりました。これも支援室の魅力の一つであると感じています。

Q.活動に関する今後の抱負や、チャレンジしようと思っていることを聞かせてください。

支援を通して学んだことを多くの人に伝えたいです。社会の中ではまだ「障がい」の理解が正しく浸透していない部分もあるように感じます。そのため、まずは友達など学内の多くの人に活動を知ってもらえる取り組みをしたいと思います。

日々の支援では、責任感を強く持ち、さらに相手に寄り添った支援ができるよう、楽しくコミュニケーションを取り続けたいです。また、個人としても在学中に限らず、さまざまな福祉に関する資格の取得などに挑戦できたらと考えています。

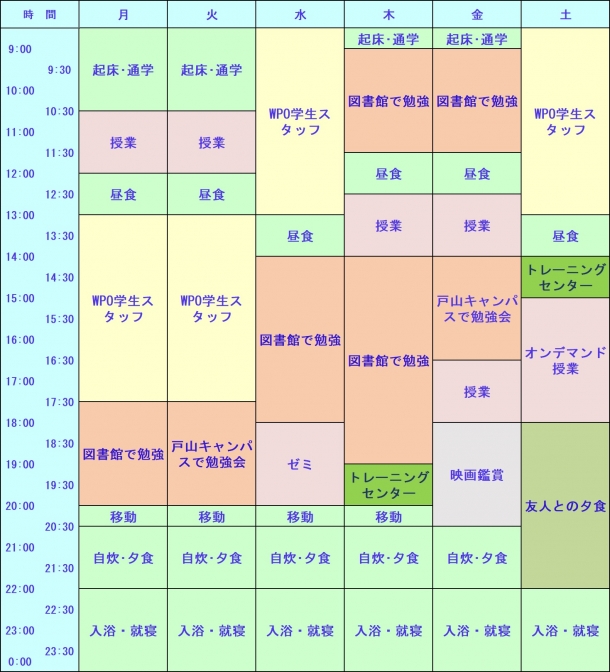

授業期間中の1週間の過ごし方

早稲田ポータルオフィス

教育学部 4年 大瀧 拓良(おおたき・たくろう)

早稲田キャンパス7号館1階にある早稲田ポータルオフィス総合案内受付にて

Q. 学生参画/スチューデント・ジョブにはいつから関わっていますか? また、きっかけや動機を教えてください。

大学内で働けるアルバイトがあると友人に紹介されて応募し、1年生(2019年)の11月から働いています。教職科目を履修し、サークル活動にも積極的に取り組んでいた当時は、通勤時間がほぼなく、空きコマを有効活用できる働き方が魅力的でした。また、学生でありながら大学業務に携わることで、早稲田のことをより深く知り、その良さを発信できるようになりたいとも思っていたのも、きっかけの一つです。とても働きやすい職場環境で、先輩方が業務について優しく丁寧に教えてくださるので安心して働くことができています。

Q. どのような活動をしていますか?

早稲田ポータルオフィス(以下、WPO)は早稲田キャンパス7号館1階にあり、私は主に「総合案内」の窓口運営を行っています。授業予定などに合わせて週に2・3回程度、開室時間中の午前・午後・夜間のいずれかで勤務しています。WPOは、校友(卒業生)の方の証明書発行、早稲田キャンパス内の拾得物管理(※)、グループ学習施設W Spaceの予約受付など、各種サービスの対応に加えて、学内のあらゆる問い合わせを受け付け、適切な窓口を案内するワンストップサービスの要です。私たち学生スタッフは、WPOの業務を担うことで早稲田大学の教育環境の一部を支えています。

(※)早稲田キャンパス内の遺失物は、WPOに集約されます。落とし主に連絡がつかない場合や連絡がついても引き取りがない場合 は、拾得日 から7日後に、学生生活課へ移管されます(詳しくはこちらから)。

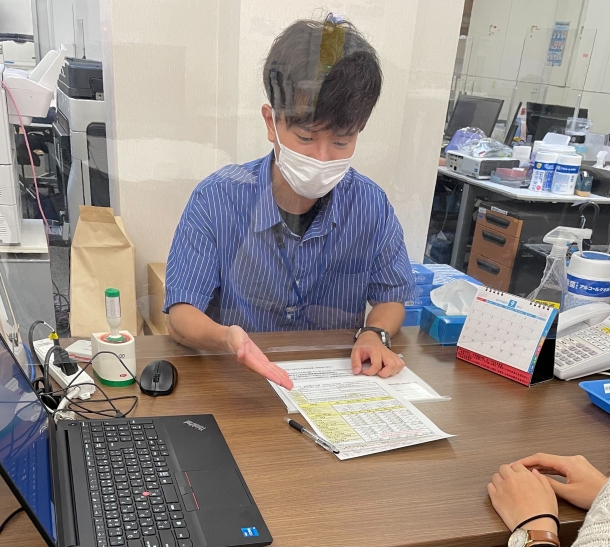

証明書の発行について説明することも

また、「学生プロジェクト」 として、WPOの学生スタッフが主体となり、業務改善や新サービスの企画を立案しています。 「広報」「新人研修」「動画作成」「英語」「オフィス整備」などのプロジェクトがあり、各6~10人ほどの規模で動いています。

さらに2022年度から、コロナ禍で不安を抱える学生のために「学生相談窓口Talk Anywhere(以下、トクエニ)」の運用や、SNS による学内のお役立ち情報の発信を始めました。当初は感染予防対策のため、オンライン(Zoom)での対応でしたが、現在は窓口での対面対応も受け付けています。

トクエニの相談内容としては、履修に関することが多いですが、サークルの見つけ方、留学についてなど多岐に渡ります。WPO内で回答が難しい案件については、各事務所などにきちんと確認を取り、正確な情報を伝えることを心掛けています。

Q. 活動を通して感じたことを教えてください。

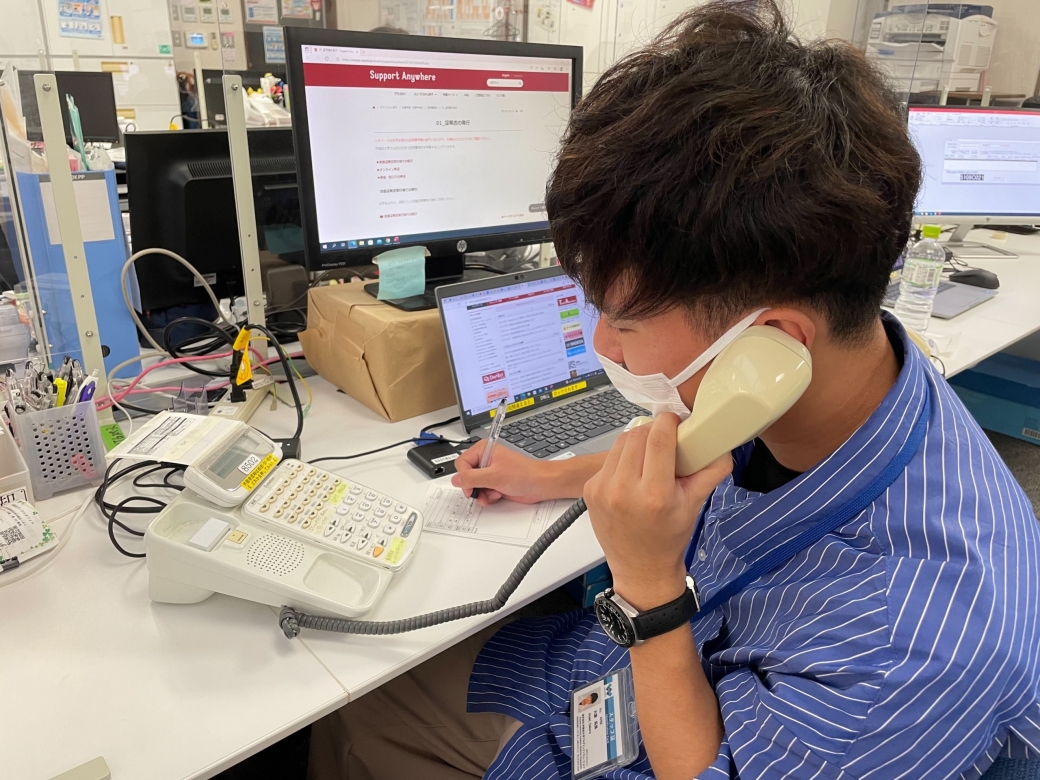

電話対応は、拾得物の問い合わせ、校友の証明書発行についての相談など内容はさまざま。問い合わせを受けて、適切な事務所などにつなぐことが多く、授業期間中は1回の勤務中に5~10件程度の電話があります

窓口業務・電話対応を通して、社会人基礎力を身に付けることができました。社会人になる前に貴重な経験ができていると思います。

大学業務に携わるだけでなく、学生スタッフが自発的にサービスを企画・提案する「学生プロジェクト」 を通してもさまざまな学びが得られました。WPOの学生スタッフは各学部・研究科のさまざまな背景を持った多様性のある学生が多いため、その長所を存分に生かしている業務だと考えています。

学生や職員の方とのミーティングを重ね、試行錯誤しながらサービスの立案に至り、利用者の方に笑顔で感謝された際には「大学で働く」ことでしか得られない無二のやりがいを感じました。

Q.活動に関する今後の抱負や、チャレンジしようと思っていることを聞かせてください。

来年度から大学院に進学するため、引き続きWPOで勤務する予定です。後輩スタッフも増えたため、業務のサポートやOJTなどを積極的に行おうと考えています。後輩スタッフが1人で対応できるように指導することが目標です。「学生プロジェクト」も後輩スタッフをサポートする立場でこれからも関わっていきたいと思います。

利用者の方にとってより良いサービスが提供できるよう、今後も尽力していきます。

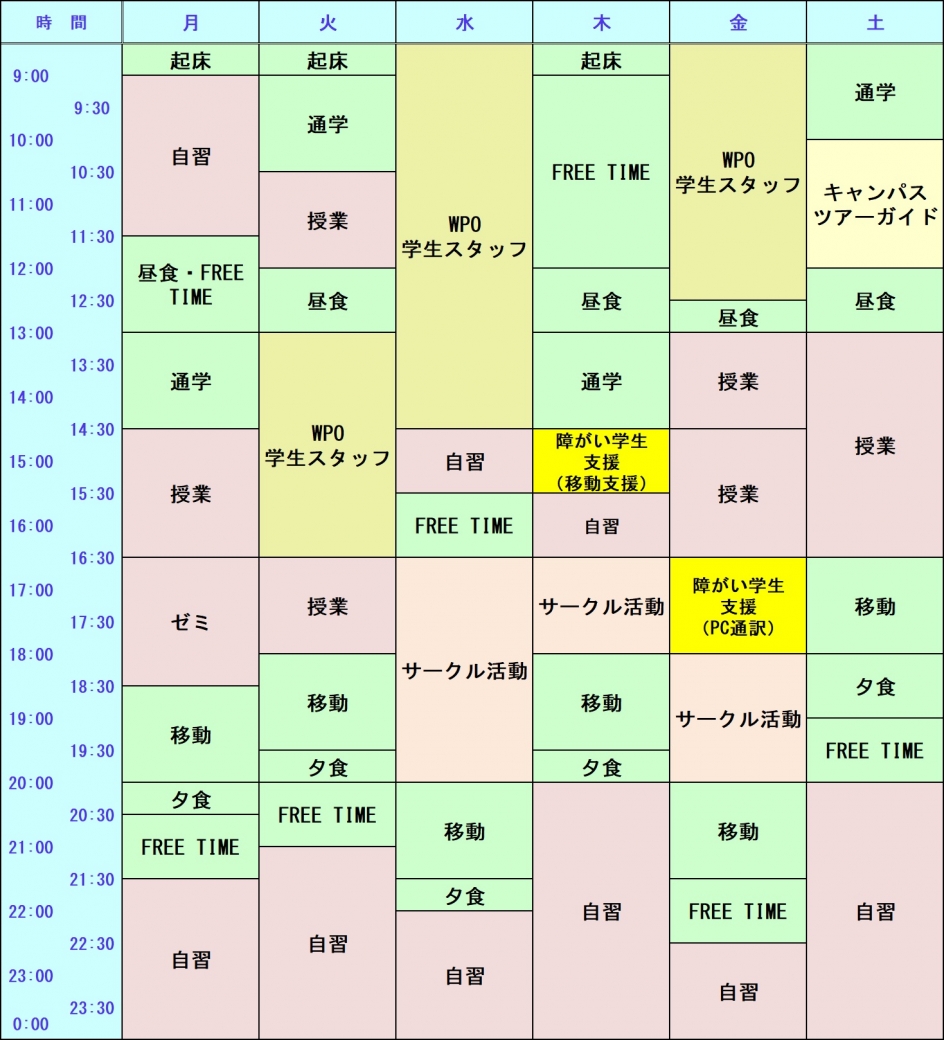

授業期間中の1週間の過ごし方