- Featured Article

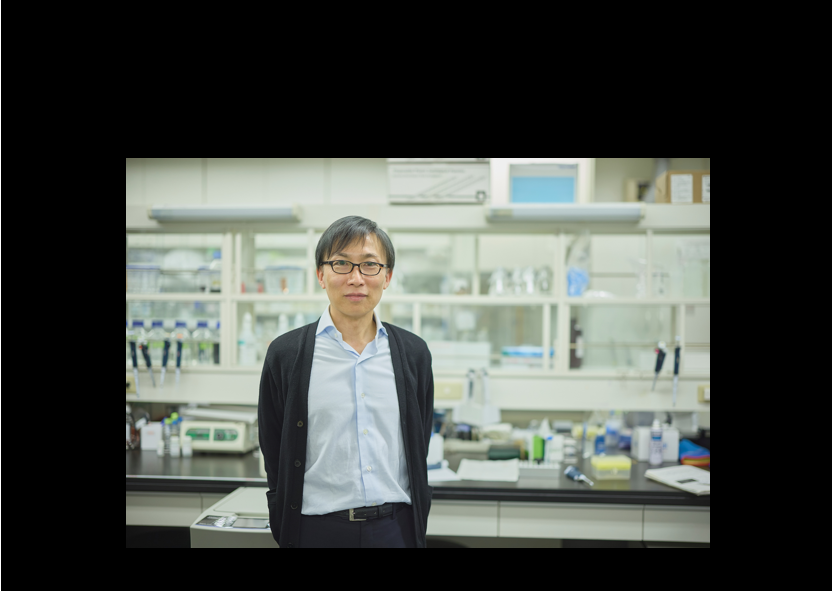

西村芳樹准教授インタビュー【分子遺伝学】

Wed 29 Jan 25

Wed 29 Jan 25

2024年4月に教育・総合科学学術院(先端生命医科学センター(TWIns))に着任された

西村芳樹先生にインタビューしました。専門分野や教育観などたっぷりお話を伺いました!

(取材日:2024/12/5)

<西村芳樹准教授プロフィール>

2024年4月 教育・総合科学学術院 着任

着任前:京都大学大学院理学研究科 助教

専門分野:植物分子遺伝学、葉緑体やミトコンドリア核様体

趣味:読書、映画

休日の過ごし方:家事、子供と工作

研究について

西村先生は、植物分子遺伝学、葉緑体、ミトコンドリア核様体が専門です。これらを研究するために先生が着目したのは、藻類。中でも「クラミドモナス」という生物です。

クラミドモナスは、その全配列が解析されており、またその核、葉緑体、そしてミトコンドリアのゲノム形質転換が可能な生物で、先生曰く、「研究しやすい」。このクラミドモナス、環境が厳しくなり、生命の危機となると雄株と雌株が合わさり、接合子と呼ばれる種のようなシェルターを形成します。この時に、雄株の保有する葉緑体DNAは全て消え、雌株由来の葉緑体DNAのみが残ります。

つまり、母性遺伝が起こるのです。先生はこのメカニズムについて、初めて生きた細胞の観察に成功し、論文として世に発表されました*1-3。また、葉緑体が分裂するときの葉緑体DNAの様子を撮影することにも見事、成功*4-6!こうした研究成果により、国内外よりたくさんの問い合わせや共同研究の打診もあるそう。「クラミドモナス 西村」で検索すると、西村先生の記事でいっぱいになりますよ。今後は、特に母性遺伝における、雄株由来のDNA消失の原因を解明し、そのメカニズムを解いていきたいそうです。

また、先生は、これまで基礎研究に注目されていましたが、早大生が強く興味を持っている、応用研究にも力を入れていきたいとのこと。先日、研究室の学生が形質転換に成功し、研究室立ち上げ後、幸先の良いスタートとなったようです。今後、応用研究では、例えば、その植物を食べるだけで、美容効果を得られるなどの発展も夢ではないとか。

研究室の学生と共に国際クラミドモナス学会に参加することが近々の目標。TWInsは医学や生物も応用化学などが融合する施設で、また学生も応用研究に興味が強く、新しい方向に進むことができるのは、「早稲田に来たかいがあった」とおっしゃっていました。

*関連文献

- Nishimura, Y. et al. The active digestion of uniparental chloroplast DNA in a single zygote of Chlamydomonas reinhardtii is revealed by using the optical tweezer. Proc Natl Acad Sci U S A 96, 12577–12582 (1999).

- Nishimura, Y., Shikanai, T., Nakamura, S., Kawai-Yamada, M. & Uchimiya, H. Gsp1 Triggers the Sexual Developmental Program Including Inheritance of Chloroplast DNA and Mitochondrial DNA in Chlamydomonas reinhardtii. Plant Cell 24, 2401–2414 (2012).

- Nishimura, Y., Shikanai, T., Kawamoto, S. & Toh-e, A. Step-wise elimination of α-mitochondrial nucleoids and mitochondrial structure as a basis for the strict uniparental inheritance in Cryptococcus neoformans. Sci. Rep. 10, 1–8 (2020).

- Kamimura, Y., Tanaka, H., Kobayashi, Y., Shikanai, T. & Nishimura, Y. Chloroplast nucleoids as a transformable network revealed by live imaging with a micro fluidic device. Commun. Biol. 1–7 (2018). doi:10.1038/s42003-018-0055-1

- Kobayashi, Y. et al. Holliday junction resolvases mediate chloroplast nucleoid segregation. Science 356, 631–634 (2017).

- Takusagawa, M. et al. HBD1 protein with a tandem repeat of two HMG box domains is a DNA clip to organize chloroplast nucleoids in Chlamydomonas reinhardtii . Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 118, 1–8 (2021).

研究に熱意を持ち続ける理由

先生が研究に取り組むに至ったきっかけをお聞きすると、顕微鏡が最初からすごく好きだったと。とりわけ、学部生の時に初めて触った蛍光顕微鏡は、 DNAやタンパク質の様子がキラキラと光って見え、強く惹かれたそう。そこから、「蛍光顕微鏡を使って何かをやりたい」という気持ちを持っていたと言います。

また、「こんなの誰にも理解されないのでは」と思いを抱きながらも、毎日地道にやっていることが、いざ、学会発表をしてみると、「面白かったよ!」と研究者達から、評価をいただける。先生は、この瞬間にこそ研究のやりがいを感じるそう。「自分とは縁遠い世界で、想像するしかないのですが」と前置きしつつ、アーティストが「ライブをして成功した感覚に似ているのかな」とも。

研究が活字になって、論文になって、世界中の図書館に並び、自分の亡き後も残る。そして、「顕微鏡は、研究費を取ることができれば、もっと良いものを(買うことができる)(笑)」と冗談も。

教育観、早大生への期待

先生は、これまで学生とインタラクションをしながら教育、研究を進めることを大切にされてきたと言います。というのも、トップダウン式に押し付けても、それに興味がなければ研究は進まない。逆に、「興味があれば一生懸命できる」。これまでの研究も、学生と対話をしながら、学生の興味と先生ご自身の興味、そして、今ある技術を以って、進む方向性を進めてきたそうです。

学生と対話しながら進めると、「自分では考えなかったような方向性が出てくる」と。そして、これが、一番成果が得られることが、これまでの経験から感じたそう。実際に、先生のここ数年の業績は、学生と共に研究したものがほとんどで、「僕一人でもできないし、その学生だけでもできない。二人が合わさって初めてできるようになる」研究だったとおっしゃいます。

一方で、このようなスタンスは、研究が、学生のクオリティーや熱量にかかっているというのも、事実。しかし、先生は、「(早大生は)すごく賢いので、興味が合致すれば、良いところまで行けるのでは」と、期待も。早大生は、授業の場での発言こそ少なめではあるものの、授業後に自由に書けるウェブ上では、先生が回答に困ってしまうほどの難解な質問もたくさん来るそう。こうしたことから、早大生は、表にはなかなか出さないけど、内には秘めたものがあるのでは、とこの半年間で感じたと言います。

学生へのメッセージ

最後に先生からのメッセージです!

「学生へのメッセージとして、まず伝えたいことは、早稲田大学は学問の自由が尊重される場であり、さまざまなバックグラウンドを持つ教員や学生と共に学べる非常に刺激的な環境だということです。自分の研究や興味を深めるために、あらゆるリソースを活用し、積極的に新しいことに挑戦してほしいと思います。

特にTWInsは、医学や工学、植物学、さらに我々のような藻類の研究者に至るまで、多様な分野の専門家と直接やり取りできる貴重な場です。異なる視点や専門知識を持つ人々との協力は、自分一人では得られない発見や新しいアプローチを生むきっかけとなります。自分の研究に熱意を持ち、周囲との対話を通じて視野を広げていくことが、学問だけでなく人生の大きな成長につながるはずです。

未来の学生たちには、ぜひ自分の情熱を持ち続け、何事にも柔軟な心で取り組み、そして多くのチャンスを活かしていってほしいと願っています。 」

編集後記

先生の研究は、1マイクロメートル以下(1 マイクロメートル=0.001 ミリ)という世界です。「どうしてこんなに細かいことに熱意を持てるのか?」、これが最初に先生の研究を知った際に抱いた率直な感想でした。しかし、先生の研究のお話を聞けば聞くほど、生物の根幹とその不思議に迫る研究で、とても惹きつけられるものがありました。また、研究者同士の交流も楽しんでいらっしゃるお話もあり、研究者のモチベーションと、先生のお人柄にふれることもできました。

藻類の研究に興味をお持ちの方、その基礎研究と応用研究をやってみたいという方、そして、新しい研究室で色々と挑戦したい方、ぜひ西村研究室の門戸を叩いてみてください!

TWIns事務所T、F