理工学術院総合研究所では、理工の若手研究者を育成・支援するための『アーリーバード』と呼ばれるプログラムを実施しています。 6年目となる今年度は多数の応募の中から、17名の博士課程学生~ポスドクが選抜されました。メンバーの専門分野は、宇宙、機械、脳科学、数学など多岐に わたります。

研究室に閉じこもっているだけでは、研究に対する意欲が低下したり、視野が狭くなってしまいがちです。アーリーバードでは、あえて研究室から飛び出 して、メンバー同士が分野横断的な議論することを通じて、広い視野を持つ次世代の研究者を育成することを目的としています。同時に、研究者としてのスキル やマインドを高めるための活動をメンバー自らが企画し、取り組んでいます。 活動期間は1年間。メンバーの研究活動や担当する授業に支障をきたさないよう、早朝や夜など、課外の時間を利用して活動を行っています。

10月11日早朝、この日は、科学コミュニケーターの大﨑章弘先生(お茶の水女子大 講師)をお招きし、研究者にとって重要な『研究を伝える・説明する』ためのコミュニケーションスキルを学ぶワークショップを開催しました。この企画は、「専門外の方に対して、研究をうまく説明できなかった苦い経験がある。 あの時、もっとうまく伝えることができていたら…」というメンバーの経験から実現したものです。

◆「この研究はいい!」と思ってもらう

◆「この研究はいい!」と思ってもらう

大﨑先生は、本学理工機械工学科(現・総合機械工学科)三輪研究室でのヒューマンインターフェースの研究者を経て、現在、科学コミュニケーターとしてご活躍されています。ご自身の研究者としての経験を交えながら、『科学コミュニケーション』の必要性を、メンバーの視点にあわせて丁寧に説明してくださいまし た。

短い時間で、科学の本質までを伝えることは難しくとも、「面白い研究だな」、「もっと知りたい」と興味をもってもらうことができたら、大成功。企業との共同研究、研究費の獲得などにつながるかもしれないのです。

◆1分の感覚は人それぞれ

科学コミュニケーションの大切さが理解できたところで、『1分間』の感覚を知るワークに取組みました。時計を見ずに、自分の感覚で『1分』と思った ところで、手をあげるというシンプルなもの。結果、早い人は36秒から、遅い人は1分半まで。短いようで長いようで…な1分。時間の感覚をつかむことが、意外と難しいことを体感しました。

◆2分で専門用語を説明する

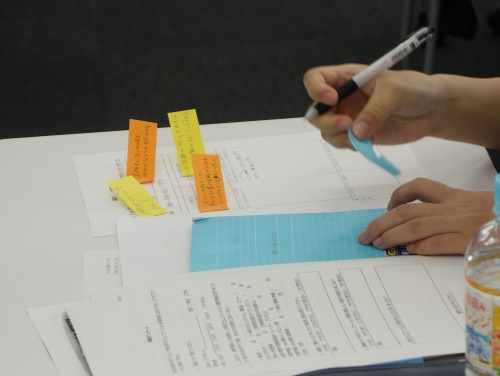

つづいて話し手、聞き手の2手にわかれ、話し手 は自由に設定した相手(企業の方など)を想定して、2分間で自身の研究に関する専門用語を説明、聞き手 は話し手の良かったところを付箋にメモし手渡す、というワークに取組みました。

事前に準備してきた人でも、限られた時間で簡潔に説明することに苦戦している様子も見られました。実践後、聞き手役からのコメント、そして 『話の導入に“フック”を作る』等、大﨑先生からの具体的なアドバイスを受け、今度は先生が指定した『小学4年生』を聞き手として想定し、同じワークに取組みまし た。

事前に準備してきた人でも、限られた時間で簡潔に説明することに苦戦している様子も見られました。実践後、聞き手役からのコメント、そして 『話の導入に“フック”を作る』等、大﨑先生からの具体的なアドバイスを受け、今度は先生が指定した『小学4年生』を聞き手として想定し、同じワークに取組みまし た。

メンバー全員が、この2サイクルのワークのBeforeとAfterで、自分、そしてメンバーの説明が明らかに改善したことを実感し、充実感いっぱ いのままこの日の活動を終えました。

「コツをつかむことが出来たので、早速実践してみたい!」「研究発表や研究費の獲得ですぐに生かせそうだ」と、研究活動に対する新たなモチベーションを得た朝となりました。 そして、先輩・大﨑先生の熱心な姿勢に、多くの刺激もいただきました。大﨑先生、どうもありがとうござ いました!

⇒次回のアーリーバードでは、新たな研究費として注目されている『クラウドファンディング』に関する勉強会を予定しています。

理工の研究者たち、意欲的に頑張っています。

●アーリーバードの活動はFacebookで随時お知らせしています。