2009年にスタートし、今年で16回目の開催となる、2024年度の長野県木島平村×早稲田大学の地域連携ワークショップが終了しました。

木島平村では、近年デジタル化が進む一方で、多くの高齢者が対応できずに取り残されるという課題がありました。村ではスマホ教室なども行われていますが、高齢者がデジタル技術を身近に感じられていないのが現状です。このような状況を踏まえて、今年度は「デジタル技術を高齢者が身近に感じる施策を考えて生活を豊かにしよう」というテーマが設定されました。

大学生の視点からこの課題を解決するため、参加学生10名(5名×2チーム「総長の太鼓判」「木島平探検隊」)は、木島平村の課題解決に向けて約2ヶ月間のワークショップに取り組みました。

【活動報告】

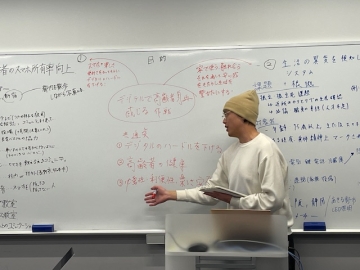

1月20日に早稲田大学にてオリエンテーションが行われました。このオリエンテーションには、木島平村役場のご担当者様にお越しいただき、村の魅力や村が抱えている課題、今回のテーマについての詳細なレクチャーをしていだだきました。

その後、2月4日には初対面の学生同士の親睦を深めるため、交流会を実施しました。最初は緊張した雰囲気でしたが、会が進むにつれて学生同士の会話も増え、次第に和やかな雰囲気となりました。交流会の終盤には、今後のワークショップに向けてのチーム分けが発表され、学生たちはチームメンバーと初めてのグループワークに取り組みました。

交流会以降は、2月13日にオンラインで木島平村役場職員の方々や社会福祉協議会の方々にヒアリングを実施しました。学生たちにとっては初めてのヒアリング経験となり、最初は戸惑う様子が見られましたが、木島平村の方々の丁寧な対応と事前に質問事項を整理していたことにより、後半はスムーズに進行することが出来ました。

2月17日から20日までの3泊4日で、現地でのフィールドワークが実施されました。学生たちは木島平村役場職員や住民、社会福祉協議会の方々に直接ヒアリングを行いました。また、社会福祉協議会が月に1回実施している「買い物ツアー」に同行させていただき、参加された高齢者の方々と懇談する機会もありました。

日臺村長と懇談した際には、村の現状や行政側の視点から木島平村におけるデジタル技術についての率直な意見も伺うことができました。普段あまり接する機会のない首長さんとの懇談を通じて、学生たちのモチベーションも大いに向上しました。

フィールドワークを踏まえた中間報告会では、学生たちが自分達で得た知見をもとに、木島平村の現状や課題を明確にし、どのようにしたら村の高齢者の方々の生活が豊かになるかをチームで考えました。

提案内容は、村役場からのフィードバックや質疑応答を通じてさらにブラッシュアップされ、最終報告に向けた方向性が見えてきました。

その後、プレ報告会が実施され、最終報告会を想定した環境でのプレゼンテーションと質疑応答、大学職員からのフィードバックが行われました。中間発表でのフィードバックを受け、あるチームは提案内容を見直すことで、新たなアプローチを模索し、提案を形にしてプレ報告会に臨んでいました。もう一方のチームは、木島平村の方々により分かりやすいプレゼン資料になるように、一から発表用資料を作り直していました。両チームとも最終報告会に向けて、提案内容が一層進化し、説得力のある形で村側に伝わるよう最終報告会ギリギリまでチーム全員で議論が重ねられていました。

約2か月にわたるワークショップを経て、3月21日に早稲田大学と木島平村をオンラインで繋ぎ、ハイブリッド形式で最終報告会を開催しました。学生たちは、木島平村の人々がどのように豊かになれるかについての施策を日臺村長や木島平村役場の方々、住民の方々に向けて発表しました。学生たちは、提案を実現するために「なぜこの提案をするのか」「どう伝えるか」という点を真剣に議論し、最後まで根気強く取り組みました。その結果、学生たちの表情は「やりきった」という満足感を感じていたようでした。施策の発表後には、村の皆様から鋭いご意見や温かいフィードバックをいただき、新たな発見や気づきを得ることができました。

この地域連携ワークショップを通じて、学生達から木島平村の課題解決に向けた新たな提案が出されました。最終報告会での木島平村の皆さんからのご意見も取り入れながら、学生たちが提案した施策が実現に向けて進むことが期待されます。

今回の取り組みが地域の課題解決に貢献し、大学と地域、そして参加した10名の学生たちが共に成長していくきっかけとなることを願っています。

最後に、本連携に協力してくださった皆様に心から感謝申し上げます。

【参加学生の声】

- 新しい自分に出会えることがこのワークショップの最大の魅力だと思います!(創造理工2年)

- 地域の課題を「自分ごと」として考えるきっかけになりました。現場の声に触れることで、研究や将来の方向性にも新たなヒントが得られました。職員さんも村の方々もみんな本当に優しくて、あたたかい雰囲気の中で活動できました!すごく心に残る体験になりました。(社会科学研究科1年)

- 違う学年・学部の仲間と一緒に学び成長できる素晴らしいプロジェクトです!気になっている方はぜひ参加してみてください!(文化構想学部2年)

- このワークショップに参加したことで、複数人で一つの課題に取り組むことの難しさを感じると共に、自らのグループワークへの取り組み方も変化したように思います。特に、自分と他人では価値観が大きく異なることを実感し、裏付けを持った説明の必要性を強く感じました。学部、学年の異なるメンバーと現地調査に行き、何度も何度も話し合いを重ねて一つの提案を作り上げることは、間違いなく自分の成長に繋がる良い経験でした。(文化構想学部2年)

- 今回のプログラムに参加した約2ヶ月間は、大学生活の中で1番濃い期間でした。中間報告会で発表した提案を大きく変えて1から考え直すなど大変な時もありましたが、最終報告会で自分達が本当に事業化してほしいと思える提案ができて、自信につながりました。テーマに真剣に向き合っているメンバーが集まっているからこそ、グループワークでメンバーから沢山刺激を受け、自分も成長できたと感じています。 (人間科学部1年)

- ワークショップを通じて、地域の課題解決には住民との対話や多様な視点が欠かせないことを実感しました。オンライン対面構わずチームで協力しながらアイデアを形にする経験ができ、とても学びの多い時間でした!(政治経済学部2年)

- 違う学部の人、また場合によっては出身国も違う人もいて、その人たちと議論したことはとても楽しかったです!(基幹理工2年)

【活動概要】

連携先:長野県木島平村

テーマ:

『デジタル技術を高齢者が身近に感じる施策を考えて生活を豊かにしよう!』

参加学生数:10名

活動期間:2025年1月20日~3月21日

募集要項はこちら