珠洲市の災害から復興の様子をどのような形でアーカイブ資料として残していくか?珠洲市が秘める課題や可能性はどんなところにあるだろう?今年度は通常の課題解決型(PBL)とは異なる形で、「被災地支援の現場から⾒える、珠洲の課題と可能性とは?」をテーマに石川県珠洲市との地域連携ワークショップを実施しました。珠洲市とは今年度で5回目の連携となります。珠洲市では、昨年5月、そして今年1月に大きな地震が発生し、甚大な被害がありました。そうした状況において、多数の団体が支援活動を行い、市の復旧・復興を支えています。今年度本学学生たちに課されたミッションは、支援団体の活動や役割を実際のヒアリングを通してまとめ、今後の災害支援に活かせるようにすること、そして、そこから見える市の課題や可能性を探ることでした。

通常の課題解決型のワークショップとは異なる視点、そして難易度の高いテーマではありましたが、学生たちは約2か月間、20以上の支援団体にヒアリングを行い、最終的に完成度の高い報告書を作成、珠洲市の皆様に発表を行うことができました。

現地フィールドワーク初日(8月)、泉谷市長からご挨拶いただく様子

7月のオリエンテーションでは、学生同士の顔合わせと、珠洲市ご担当者から市の概要や自然豊かな魅力、これまでの対外的な取り組みについてご紹介いただくとともに、災害後の様子、そして今回のテーマに込められた想いについてご説明いただきました。学生たちは自然豊かな珠洲市の魅力を再認識すると同時に、本WSにおいて地震の被害の生々しい爪痕について、現地の方から直接お伺いする初めての機会となりました。

また、オリエンテーション翌々週には「勉強会」を実施し、WAVOC(平山郁夫記念ボランティアセンター)の佐々木俊介講師をお招きして、ヒアリングを行う際の留意点などを学びました。

現地フィールドワークで珠洲市を訪れる前には、事前調査と支援団体のオンラインヒアリングに取り組み、珠洲市における実際の支援の様子について理解を深めました。

8月5日(月)~8日(木)には3泊4日で現地フィールドワークを実施しました。現地では、本学校友でもある泉谷満寿裕市長との懇談をはじめヒアリングの場を多数行い、実際に珠洲市で活動をされている支援団体の方々から生の声をお聞きするとともに、市役所の方とともに小型バスで市内めぐりを行い、珠洲市の街並みや観光資源などをご案内いただきました。

- バスの車窓から(市内)

- 地震で一部が崩れた見附島

- 仮設住宅と地割れの様子

- 現地でのヒアリングの様子➀

- 現地でのヒアリングの様子➁

- 多くの豊かな自然にも触れました

今回参加した多くの学生、職員にとって、このフィールドワークが被災後初めての珠洲市訪問となり、想像を絶する被害状況の大きさに様々な想いを巡らせるとともに、それぞれが大変な状況の中で触れた市民の方々の温かさに、テーマに対して自分たちは何ができるのか、より強く考えるきっかけとなりました。

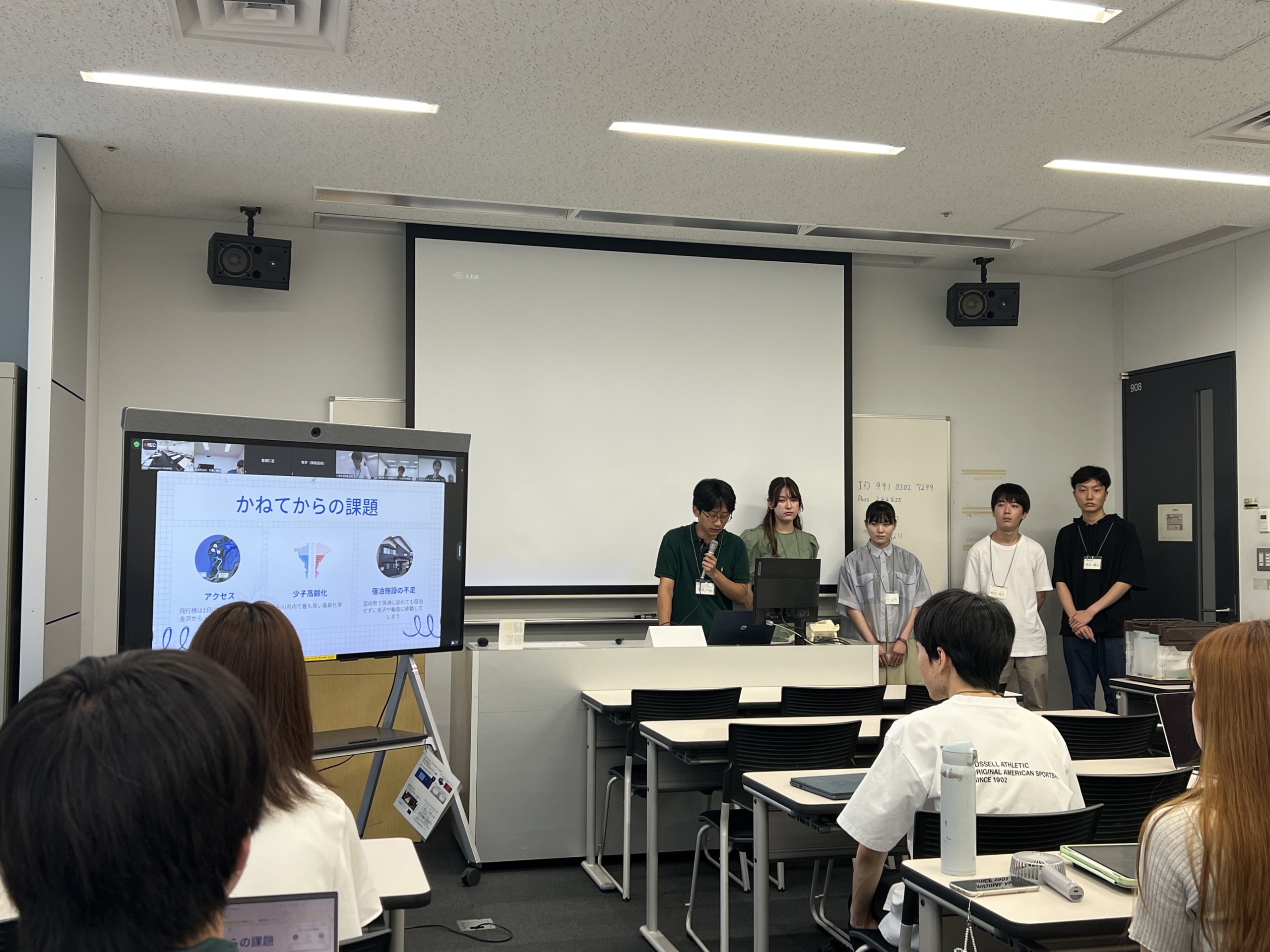

9月初めの中間報告会では、現地で収集した情報をまとめ、珠洲市役所の方々へ中間発表を行いました。中間発表資料の内容としては一定の評価をいただく一方で、膨大なヒアリング内容をより具体的に、またどのように一層伝わりやすくまとめていくかについて、ご意見をいただきました。学生はいただいた指摘を真摯に受け止め、さらにそこから考え抜き、学生自ら新規ヒアリング先へのアポイント取りおよび追加ヒアリングを行うなど、最終報告会ぎりぎりまでヒアリングとチーム内での話し合いを重ね、提案内容をブラッシュアップしていきました。

最初はぎこちなかったヒアリングも、この2か月間でかなりスムーズに、相手に配慮しながらも自分たちが聞きたいことを深堀していくことができるようになりました。

- 中間報告会にて、提案を発表するチームすずっしー

最終報告会は、早稲田大学と珠洲市をオンラインでつなぎ、ハイブリット形式で実施いたしました。泉谷市長をはじめ現地ヒアリングにご協力いただいた支援団体の皆様にワークショップ成果を聞いていただくことができました。

泉谷市長からは提案内容について高い評価をいただく一方、現地会場より出席いただいた支援団体の方からは、将来の市の環境・制度についてより具体的にどういう提案ができるのか、といった点や、能登半島地震での支援団体の動き出しのスピード感を今後の災害に大きなステップとしてよりクローズアップしてほしい、といった学生たちにさらなる期待を寄せるコメントもいただきました。学生たちも独自により詳細なリーフレットの作成について検討を今後行う予定であるなど、ワークショップだけにとどまらない自発的な活動に意欲を示していました。また、2ヶ月間を振り返り珠洲市のワークショップに手を挙げてよかったと、学生たちからも珠洲市の関係者や支援団体の方々へメッセージとともに感謝の意が送られました。

- 最終報告会、議論を重ね作り上げた提案を報告するチームおいなり

最終報告会後に実施した学生同士での振り返り会では、「ヒアリングの際、はじめは事前に準備した質問をするだけで精いっぱいだったが、次第に相手の言っていることを汲み取ってさらなる質問をすることができるようになった」、「2か月間にもおよぶグループ活動が初めてだった。メンバーみんなそれぞれのリーダーシップがあり、学びが多かった」など、さまざまな成長や気づきがあったことを実感するとともに、約2か月半、共に一つのテーマに向き合った仲間の良い点を伝えあうことで、このワークショップで得たものを再確認して、活動を締めくくりました。

今年度は地震の影響により、一時ワークショップ開催を見送ることも考えましたが、珠洲市より前向きなお返事を頂戴し連携をさせていただくことが叶いました。

末筆ながら、珠洲市役所の皆様、学生にこのような貴重な機会をいただきましたことに心から御礼を申し上げますとともに、この度の能登半島地震および能登半島豪雨により被害を受けられました皆様に、改めて衷心よりお見舞いを申し上げます。

【参加学生の声】

- 夏休み中に何か熱中できることがしたいと思っていた中「地域連携ワークショップ」の存在を知りました。当初は漠然と珠洲市の現状を知りたいという一心でしたが、気づけば珠洲市のことを「他人事」ではなく「自分事」として捉えるようになっていました。答えのない問いに対して結論を出すことは容易ではありませんでしたが、学部や学年の異なるメンバーと議論を重ねた時間は今では貴重だったなと感じています。今回のWSを通して「地方創生」に対してより興味を抱くようになりました。今後も全学副専攻で「地域連携・地域貢献」を学ぶなど、継続的に地方創生に関われたらと考えています。(教育学部1年)

- 私は、ワークショップ参加前は「地域貢献」や「地方創生」とは具体的にはどういうことをすることなのか明確なイメージを持てていませんでした。しかし、実際に、現地でのヒアリングや住民の方々とのコミュニケーションを通して、さまざまな例を知ることができ、自分ごととして考えられるようになりました。また、チームの仲間とグループワークを何度も行うことで、多様なものの見方や考え方を知り、多くのものを得ることができました。このワークショップは、約2か月間の活動でしたが、これで終わりにせず、自分にできる支援を継続していければと思います。(人間科学部1年)

- 私はこのようなワークショップに参加するのは初めてでしたが参加して本当に良かったと思っています。これまでは狭いコミュニティの中での話し合いしかしたことがありませんでしたが、このワークショップで学部学年の異なる様々なバックグラウンドを持つメンバーと同じ目標を持って活動できたことは大きな経験になったと思います。また今回は災害支援と災害復興という2つの難しいテーマのもと活動しましたが、それらのテーマと自分の専攻していることが大きなかかわりを持っていることに気づき、自分が今勉強している内容が社会でどのように使われているのかを知れた貴重な機会でもありました。(基幹理工学部2年)

- このワークショップを通じた2か月間は、他では得られないほどの貴重で充実した時間でした。学年・学部を超えた多様なチームメンバーだからこそ個人の視点が融合して生み出すことができたものも多かったです。短い時間ではありましたが、課題に対する最高の成果を生み出すことができたと思います。地方創生、関係人口など、地域に関して少しでも気になるワードがあれば、ぜひ参加してみてください。忘れられない時間になると思います!(政治経済学部3年)

- 本WSに参加する以前は、地方自治体の抱える諸問題や被災地における課題に対し、知識はあれど実感はありませんでした。しかし、今回現地に赴きお話を伺うなかで、そうした課題が自分にとっても他人事ではない地続きのものであると痛感しました。地域連携WSは、特に日頃地方との関わりのない学生にとって、こうした当事者性を得ることのできる貴重な経験だと感じます。学生生活の貴重な夏休みを費やすことにためらいを感じる方も、きっと濃く充実した2ヶ月間を送れると思うので思い切って参加してみてください!(法学部4年)

- 様々な事と向き合う2か月間にできたと感じています。1つ目は、リアルな地域課題やそれに向き合う人々に触れ、学生である自分たちが何ができるか強烈に考えさせられました。今回の課題が、先の地震に関連したものであったこと、それに伴い20団体以上にヒアリングできたことは、他では絶対にできないような経験であったと思います。2つ目は、チームにどうやって貢献するか(リーダーシップを発揮するか)について、考えさせられたからです。年齢や学部、バックグラウンドが異なるメンバーで、これだけの時間を過ごし何か成果を出す経験はありませんでした。そうした中で、チームの成果に貢献するために自分が何ができるかを考え続けた2か月間だったと思います。ここで考え、得たことは、きっとこの先の経験にも生きると思います。(教育学部5年)

【活動概要】

連携先:石川県珠洲市

テーマ:「被災地支援の現場から⾒える、珠洲の課題と可能性とは︖」

参加学生数:10名

活動期間:2024年7月4日~9月18日

募集要項はこちら