プロフェッショナルズ・ワークショップ2022(アシックスジャパン&早稲田大学)は、アシックスジャパン株式会社のみなさまのお力添えによりすべてのスケジュールを終了しました。2022年度のテーマである『“早稲田”とアシックスで考える新時代の大学スポーツを盛り上げる戦略とは』について、参加した学生たちは限られた時間の中で議論を交わし、学生ならではの提案を検討しました。

ワークショップ概要

企業名:アシックスジャパン株式会社

テーマ: “早稲田”とアシックスで考える新時代の大学スポーツを盛り上げる戦略とは

参加学生数:8名(4名ずつの2チームに分けて進行)

活動期間:2022/7/14(木)~9/16(金) 期間中8回の公式ワークショップを実施

募集要項はこちら

全体概要(募集要項より抜粋)

新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、社会を取り巻く環境が大きな変革期を迎えている現代の中で、大学スポーツにおいても様々な変化がみられます。

本ワークショップでは参加学生が、アフターコロナの新時代において、「大学スポーツ」を盛り上げることの意義を踏まえて、時代に即した大学スポーツを盛り上げていく為の戦略を考えました。その中でアシックスジャパン株式会社(以下、アシックス)と本学がどのように連携していけるのか、大学とアシックスが果たすべき役割、社会や人々に貢献できる取り組みなどを盛り込み、学生目線の自由な発想で提案を作成しました。

公式ワークショップ活動の様子

■現状調査とテーマの解釈(7/14(金)、8/3(水)、8/4(木)、8/11(水))

テーマについて本格的に検討を始める前に、現状調査を行い、早稲田スポーツについての理解を深めました。個人による情報収集に加えて、早稲田スポーツミュージアムの見学、体育各部を統括する競技スポーツセンター担当者および応援部員との意見交換を行い大学スポーツが抱える現状や課題に触れました。

また、B.LEAGUE(男子プロバスケットボールリーグ)に所属する川崎ブレイブサンダースの事業戦略マーケティング部部⻑ 藤掛直人様に講演をいただき、プロスポーツにおける「ファンをつくるマーケティング」手法、SNSを活用した施策などについて知見を深めました。

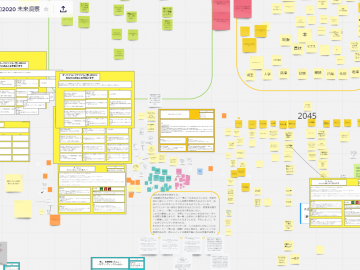

大学スポーツの現状や課題、またプロスポーツが対象ではあるものの、新たにファンを獲得する手法や具体的な取り組みを学んだ上で、今回のワークショップのテーマである“新時代”や“大学スポーツ”をどのように定義するかを班ごとに検討し、提案の方向性について検討を始めました。

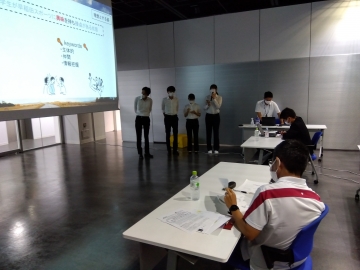

■中間報告会(8/24(水)):早稲田スポーツを盛り上げる為の戦略の“方向性”

アシックスジャパン東京本社にて中間報告会を対面にて実施、早稲田スポーツを盛り上げる為の戦略の“方向性”について、各チームより報告を行いました。ワークショップ開始から時間も限られている中で、各チームともまずは提案の骨子となる戦略の方向性を議論し、プレゼンを行いました。報告内容について講評者からは、現状分析やあるべき姿を明示していた点は評価された一方で、SWOT分析等のフレームワークを使用してはいるもののプレゼン内容から発表者である参加学生の意思を感じづらかったという点やプレゼン冒頭のつかみをもう少し重要視して欲しい、といった指摘がされました。

参加学生にとっては、最終報告会に向けて改善の余地が多くあることが分かり、また何よりもコロナ禍の影響により対頻度が減っていた対面形式のプレゼンテーションを経験できたことは、大変貴重な機会となりました。

■グループワーク、リハーサル(9/1(木)、9/8(木))

中間報告会での気づき・学びを活かし、学生は提案内容に説得力を持たせるべくブラッシュアップに尽力しました。その中では時に熱く激しい議論が行われる場面も見られ、最終報告会に向けて一生懸命に取り組む学生たちの様子がうかがえました。最終報告会に向けて連日朝早くから夜遅くまで準備を進めていく中で、学生が課題を乗り越え、喜ぶ姿はとても印象的でした。

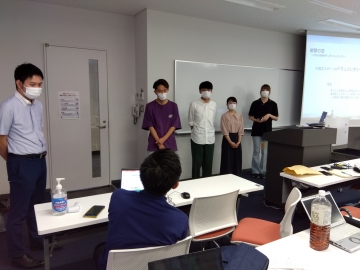

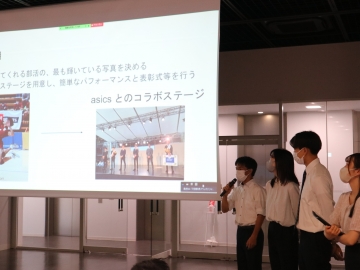

■最終報告会 (9/16(金))

最終報告会では、講評者としてアシックスジャパン株式会社より代表取締役社長 小林淳二様、マーケティング統括部統括部長 野上宏志様、本学からは佐々木ひとみ常任理事、石井昌幸競技スポーツセンター長が参加し、対面形式でチームごとにプレゼンテーションを行いました。ワークショップテーマ「“早稲田”とアシックスで考える新時代の大学スポーツを盛り上げる戦略」について、両チームからは「推し」「SNS」「ワセメシ」といったキーワードを中心に学生ならではの視点で提案されました。

提案の内容については、講評者より、施策の実現性や前提把握、実現に至るコストについて厳しい指摘もありましたが、現代の学生ならではの視点について興味深いとの評価もありました。

■参加学生の声

- このワークショップでは問題解決を行う道筋やチームワークの大切さを学びました。前者を学ぶにあたっては、グループワーク前の講義(インプット)が非常に有意義でした。与えられた課題に対して、現状把握、理想とのギャップ、解決案と順に考えていくプロセスを初めて学びました。また、ワークショップはチーム制ですすめるため、いい議論をするためには、チームワークが非常に重要であるということを学びました。私たちのチームは、中間発表前は有効な解決策が思いつかず、話し合いも滞りがちでしたが、ワークショップの回数を重ねるにつれて、お互いの仲も深まり、その影響からかどんどんチームのメンバーからアイディアが出るようになりました。大学担当者の方にアドバイスをいただき実践したワークショップ前のアイスブレイクも効果的だったと思います。(政治経済学部 1年)

- このプログラムに参加して、自分の意見をはっきり伝えることができるという長所をさらに活かしていきたいと思った。また、それだけでなくチームのことを考えながら自分の意見を発信できるようにもなりたいと感じた。(商学部 2年)

- 今回のワークショップで、現状分析から、課題を発見し、プランを練るという過程が、これだけ緻密に、論理的になされていることを学びました。例えるなら社会人の練習のような感覚で、社会人の方々はこのような手順を日常的に行っていることを知れたことが収穫でした。これまで以上に社会人という世界が厳しいものなのだと感じました。(スポーツ科学部 2年)

- チームで課題を解決する素晴らしさ(自分一人では不可能なレベルの成果物が素早くできる、考えに詰まったときに支えあいながら壁を乗り越えることができる)と、その難しさ(よいチームの雰囲気を作る難しさ、チームとしての議論の方向性をただすことの難しさ)を体感することができた。チームで達成すると、達成感や喜びもメンバーの数だけ大きくなると感じた。(基幹理工学部 3年)

■企業担当者のコメント

- 今回のワークショップを通して、色々と壁に当たることもあったかと思いますが、一つ一つ着実にステップを踏みながら最終的に自分達のアイデアを形にして発表することができたのは大きな自信にして頂けたらと思っています。私達も皆さんから頂いた生の声やアイデアを、これから大学スポーツの発展させていくための活動へと繋げていきたいと考えております。学生の皆さんも、ここで考えることを止めることなく、これからも考え続け、ぜひ行動に移して頂けると嬉しいです。皆さん一人一人が大学スポーツ(早稲田スポーツ)を盛り上げるリーダーになって、活動してくれることを期待しています。このワークショップを通じて学んだこと、そして出会った仲間との縁を今後も大事にして頂き、これからの学生生活、社会人生活を豊かなものにして頂けたら幸いです。2カ月間本当にお疲れ様でした。

- 早稲田スポーツは大事な早稲田文化の一つです。時代が変わっても、早慶戦や箱根駅伝は共通用語のように世代を超えて語れるコンテンツかと思います。感染症拡大で早稲田スポーツを観戦する機会が減っていますが、今回皆さんが提案したアイデアの中には大事なキーワードが隠れていたと思います。皆さんのアイデアをもとに我々も色々とアクションしていけたらと思います。機会があればお手伝いいただけたら幸いです。本当にお疲れ様でした。

- 「新時代」というキーワードのもと、自分たちで問題を洗い出し、解決のための課題を設定し取り組んでいく。課題を自主的に設定するという非常に難しいところから、短期間で最終的な提案にまで昇華させるプロセスは大変だったと思います。しかし、みなさんの最終提案は、若者の特性を活かしながらユーモアに富んだ提案となっており、非常に興味深いものでした。今後も様々なプログラムに積極的に参加し、たくさんの経験を得て社会で活躍する人材へと成長されることを期待しております。

■担当職員後記

- ワークショップ開始前は、大学スポーツを盛り上げる、ということで現役学生にとってはある意味取り組みやすいテーマのように感じていたが、実際班ごとにグループワークが始まってみると、実際に試合を見た経験がほとんどない学生や、体育各部や応援部に強い愛着をもつ学生など、ワークショップ参加学生間でも大学スポーツとの接点や印象についてのばらつきが大きく、各メンバーの大学スポーツに対する認識をすり合わせることが想像以上に難しかった印象。

- グループワークでは体調不良等で対面形式でメンバー全員が揃わないこともあったが、適宜ハイフレックスを織り交ぜながら各班柔軟に対応していた。

- 最終報告会では学生全員が対面形式で参加し、1人も離脱することなくプログラムを終えることができた。一方で各ワークショップでは体調不良等でオンライン参加となる学生も存在し、5人のメンバーのうち教室内の対面で4人、そのメンバーの間にオンライン参加する学生がPC越しに会話する様子等、時代に即した充実したワークショップになったと感じた。

- 中間報告会で厳しくも愛のあるフィードバックをもらった以降は、毎日のように集まって議論を深めるグループもあり、学生の成長を感じられた。また、公式回に加えて、頻繁に学生のグループワークに参加いただき、深い学びを提供いただいたアシックスジャパンの方々には感謝しかありません。

- 短期間かつ時間も限られている中で、頭をフル回転させながら提案内容を絞り出し、最終報告会では「やり切ったので後悔はありません!」と胸を張って言い切る学生の姿を見て、思わず目頭が熱くなりました。

- 学部、学年、ワークショップ参加の目的も異なる学生が、約3か月間チームを組んで、与えられたお題に対して時にぶつかりながら粘り強く取り組むことは、かなりの苦労があったと思います。ですがその分、得られた学びも大きかったはずです。今回の経験をもとに、今後の学生生活に生かしてくれることを願っています。