ワークショップ概要

企業名:日本ユニシス株式会社

テーマ:(先見性+洞察力)×DX(※)で未来のビジネスを発想する~日本のスマート化とSDGsを踏まえたビジネスの未来洞察~

※DX・・・Digital Transformation

参加学生数:15名

活動期間:2021年1月15日(金)〜2021年3月3日(水)

募集要項は募集要項はこちら

本ワークショップでは、プロフェッショナルズである日本ユニシス株式会社よりレクチャーいただき、「未来洞察」という未来を発想するための手法を用いて、学生自らが「起こりえる未来を想像し、その未来における新しいビジネスとその市場形成にむけた課題」を設定し、その解決に取り組みました。

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発出に伴い、全10回の公式ワークショップでは、リアルタイムホワイトボード等のツールを用いることにより、全てのワークショップをオンラインにて実施しました。

公式ワークショップ活動の様子

■ 第1回 オリエンテーション:2021年1月15日(金)

学生に加えて、本ワークショップに参加する日本ユニシスの担当者、および早稲田大学事務局のメンバーがそれぞれ自己紹介をおこないました。

その後、日本ユニシスの担当者より、本ワークショップのテーマ・目的に加えて、未来洞察という手法や、その実践のための事前課題「未来事象(確実度の高い予測)と変化予兆(社会・生活の変化の兆し)の選択・作成」に関するレクチャーがおこなわれました。

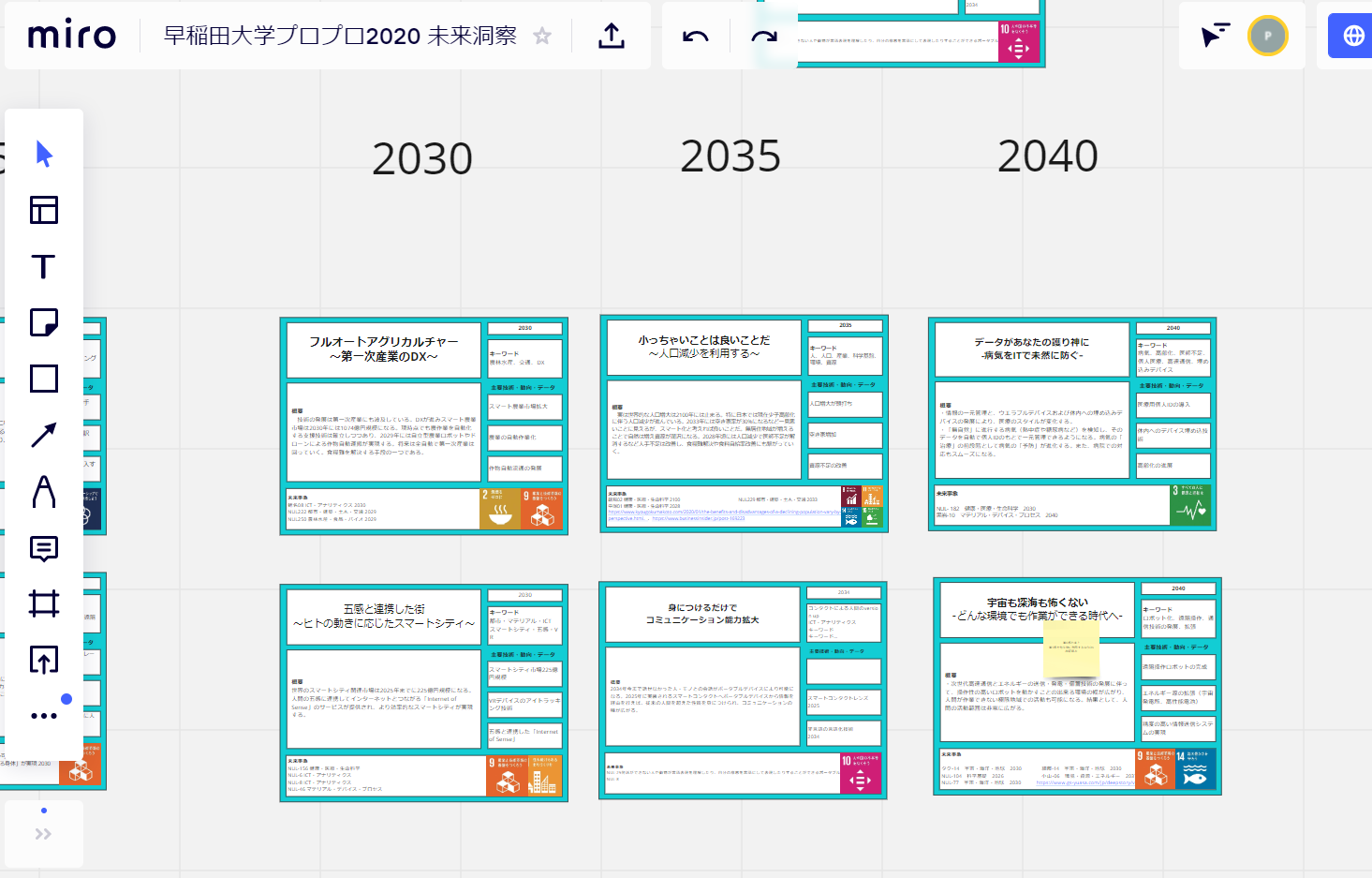

■ 第2回 未来シナリオ作成:2021年2月8日(月)

事前課題において、メンバー毎に作成した「未来事象」にもとづき「未来シナリオ」を作成しました。

「未来シナリオ」とは、「未来事象」を複数組み合わせることにより、蓋然性(確実性の度合い)の高い予想を「何が起きるか」という観点から文書化したものです。

同シナリオの作成に際しては、学生メンバーに加えて日本ユニシスの担当者も参加することにより、プロフェッショナルの視点も交えた活発な議論をおこないました。

未来シナリオ(一部)

■ 第3回 兆しシナリオ作成:2021年2月9日(火)

事前課題において、メンバー毎に作成した「変化予兆」にもとづき「兆しシナリオ」を作成しました。

「兆しシナリオ」とは、「変化予兆」を複数組み合わせることにより、これからの社会変化や起こり得るかもしれない未来を想像するものであり、「未来シナリオ」とは異なり想像力が問われます。

第2回同様、日本ユニシスの担当者も議論に参加することにより、「今あるサービスとは何が違うのか?」等の厳しい指摘を受けながら活発な議論と試行錯誤を繰り返していきました。

兆しシナリオ(一部)

■ 第4回 シナリオ共有:2021年2月10日(水)

第2回、第3回で作成した「未来シナリオ」「兆しシナリオ」をグループ間で発表し合いました。より多くの学生メンバーや日本ユニシスの担当者からフィードバックを得ることにより、更に各シナリオに磨きをかけていきました。

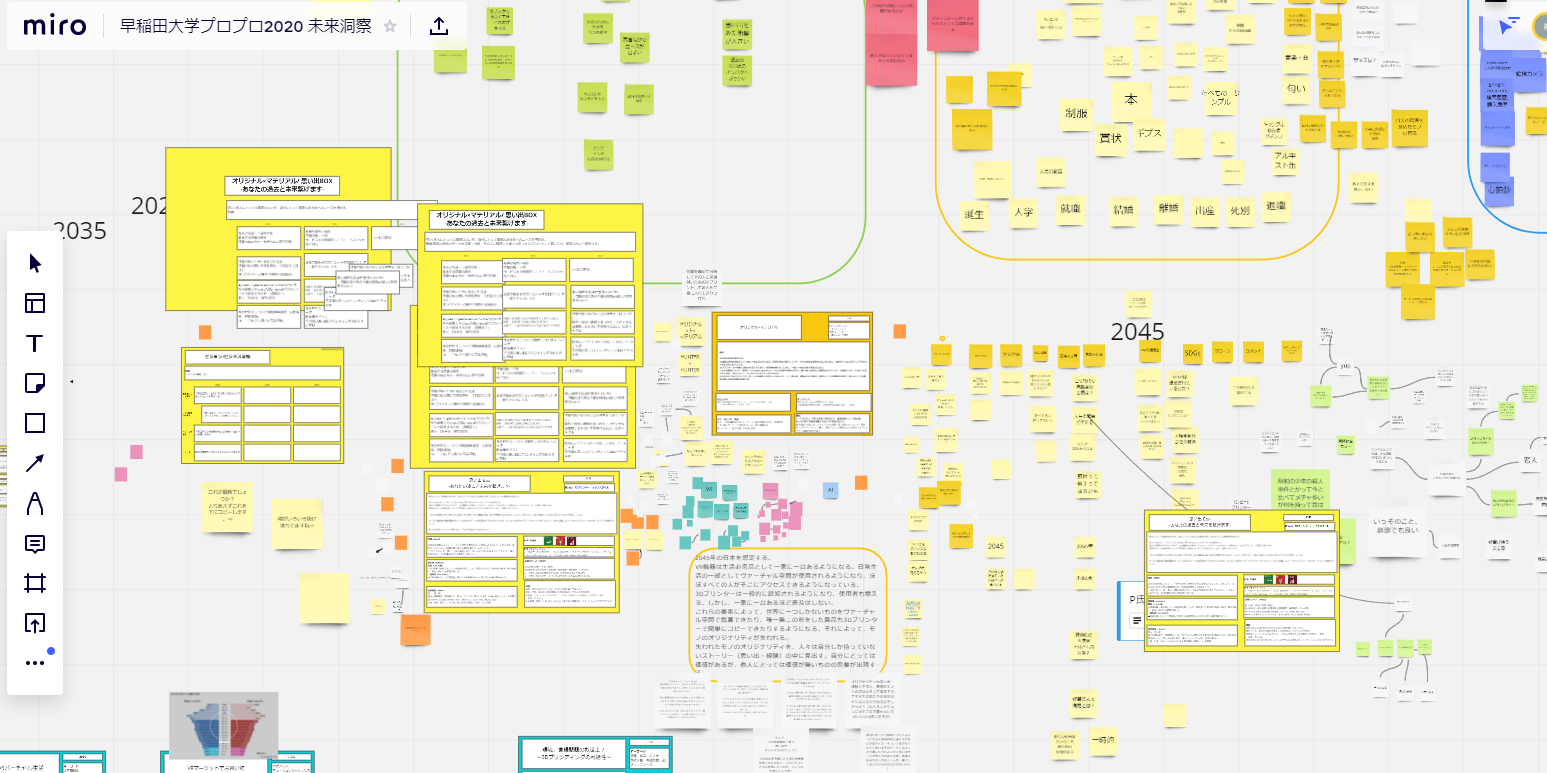

■ 第5回 ビジョン作成:2021年2月15日(月)

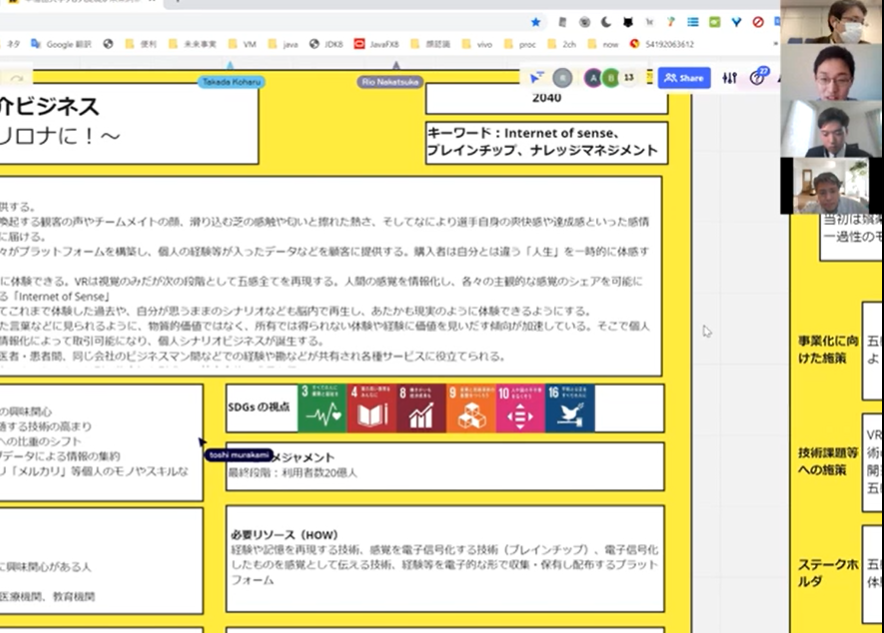

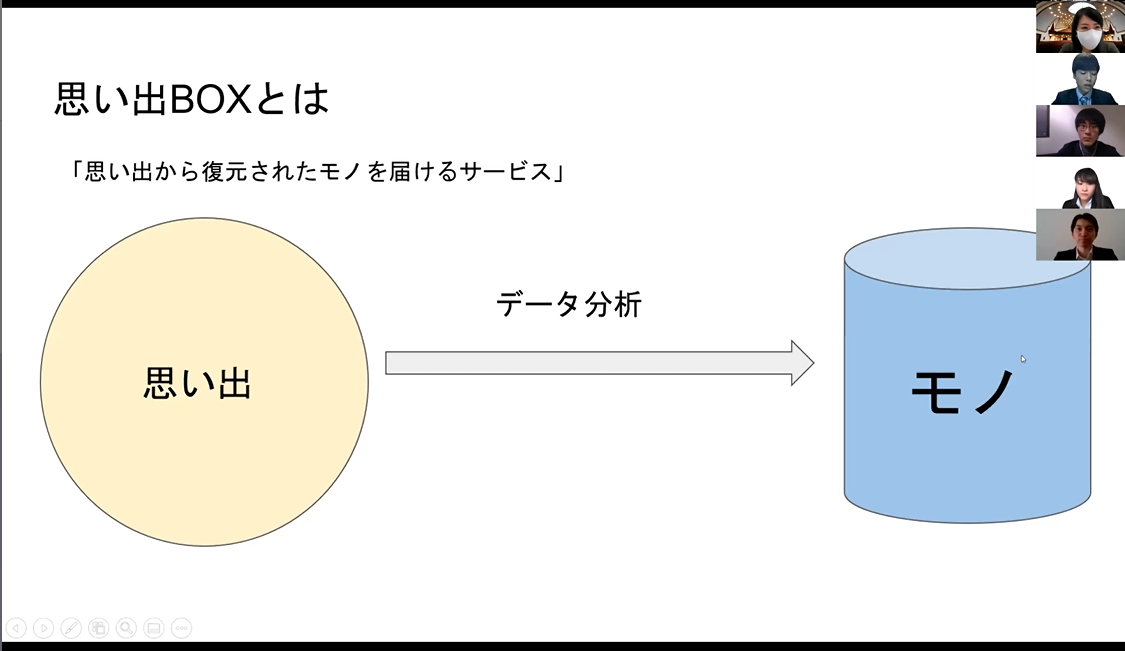

各チームが作成した「未来シナリオ」と「兆しシナリオ」とを複数組み合わせ、そこから考えられる未来像、すなわち「ビジョン」を文書化していきました。

■ 第6回 ビジネス施策考案:2021年2月16日(火)

「ビジョン」に関わるビジネスとその具体的な実施策を考えました。中間報告会に向けて、各チーム時間の許す限り、チーム全員の力を振り絞ってビジネス施策についての熟考、活発な議論を繰り返していきました。

■ 第7回 中間報告会:2021年2月22日(月)

日本ユニシス株式会社よりグループマーケティング部オープンイノベーション推進室 室⾧ 松岡様、Techマーケ&デザイン企画部Techデザイン室 室長 香林様2名のご講評者をお迎えし、オンラインホワイトボード上に作成した資料を用いて、各チームがこれまでの成果を発表しました。お二人からは、なぜその提案をやらなければいけない?と思うのか、なぜその提案がやれるのか等、提案の「Why」に関する説明根拠やステークホルダーへの提供価値の必要性など激励のお言葉や厳しいご意見を頂戴し、学生にとって大いに刺激になりました。

■ 第8回 ブラッシュアップ:2021年2月24日(水)

中間報告会でのコメントをもとに提案の内容を見直し、チームとしての方向性をより具体的に定めていきました。

この回から最終報告会までの最後の一週間は、学生・企業担当者・大学担当者それぞれの立場を越えて各チームの自主ミーティングに参加しさらなるブラッシュアップを目指しました。

■ 第9回 最終調整:2021年3月1日(月)

最終報告会までの限られた時間の中でひとりひとりが出来ることを考えるべく、発表のためのプレゼンテーション資料・原稿づくりなど、各チームスケジュールや役割分担について話し合いがもたれました。各チームとも熱量はさらに高まり、資料・発表のブラッシュアップを目指した自主ミーティングは公式ワークショップ後も連日、深夜まで及びました。

■ 第10回 最終報告会:2021年3月3日(水)

オンライン上で行われた最終報告会では、日本ユニシスからは代表取締役社⾧ CEO・CHO 平岡様、業務執行役員 白井様、フェローCTO 総合技術研究所 所長 羽田様に出席いただき、本学からは笠原副総長が参加し、各チームが未来のビジネス提案を発表しました。講評者、総評者の方々からは「どのアイデアからもインスピレーションを受けた」「アイデアを出すだけでなく、社会実装を目指してチャレンジしていっていただきたい」等のコメントをいただきました。終了後の振り返りでは、共に駆け抜けた仲間達とこれまでの頑張りを称え合い、自分のこれからの「ビジョン」を語りました。

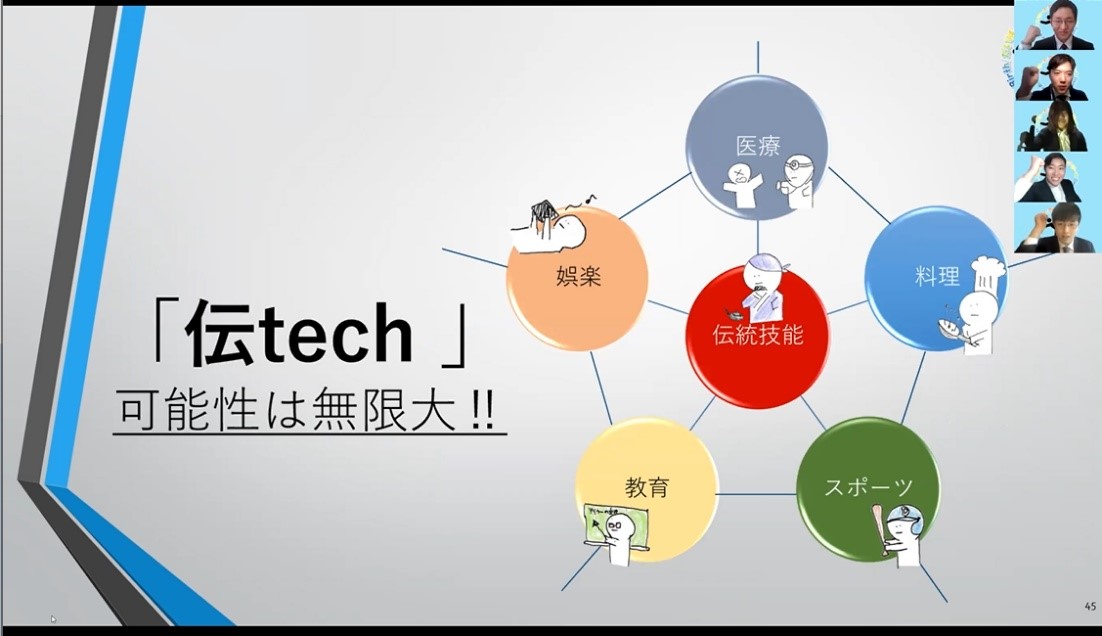

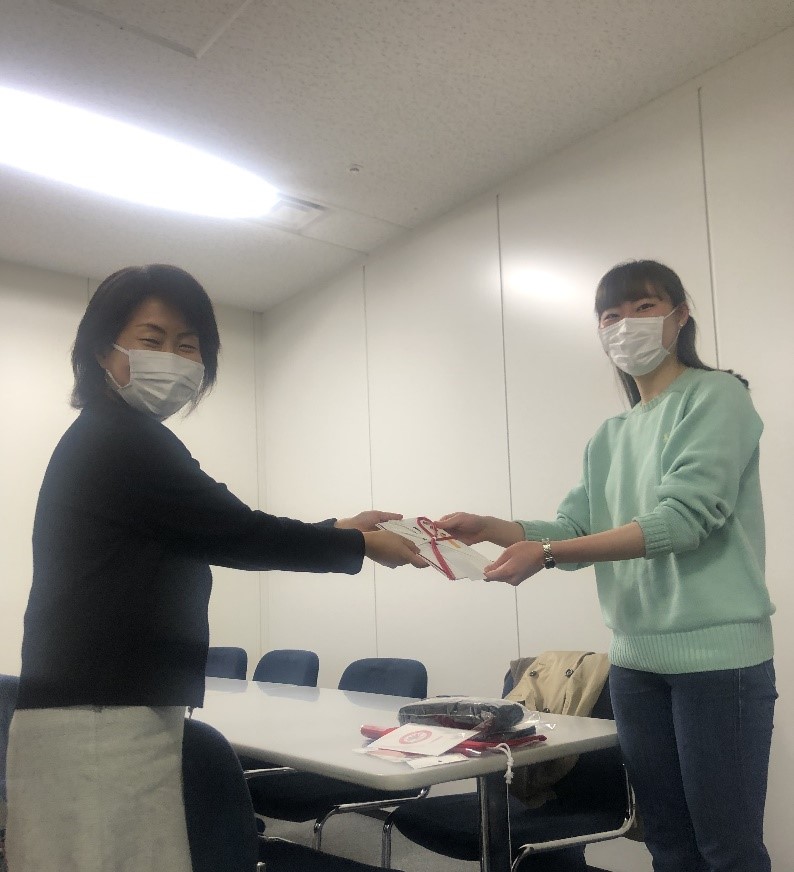

感覚のシェア、中でも伝統技能の保存・継承・創造に着目した「伝tech」を提案したチーム「だいばーす」が、日本ユニシス株式会社社長賞を受賞しました。写真は、ワークショップ終了後、緊急事態宣言後に日本ユニシス株式会社より早稲田大学にお送りいただいた社長賞目録を贈呈している様子です。

社長賞目録贈呈

※掲載されている連携先・本学関係者の役職、所属はワークショップ当時のものです。

参加者の声

・チームで議論し合い考え抜くこと、自分たちのビジネスを愛し熱量を持って仕上げること、伝えるための努力を惜しまないこと、これらの大切さを実感しました。多様性のある社会に生きていく中で必要不可欠なことを学べました。(先進理工学部2年)

・ワークショップを通して自分の長所と短所どちらも再発見し、また価値ある時間を人間的に魅力的なメンバーと過ごし、いまできる100%の思いと力を出し切れました。成長できる部分も多々見つけることができたので、次回満足度を問われたときに、そのステージでの満点を出せるようにしておきたいです。オンライン形式では、当初会話が弾みづらい部分もあったため、積極的にリアクションとコメントを返し、会話のラリーを楽しく、自然に続けることを意識しました。それによりグループディスカッションも活発に行うことができたと思います。(国際教養学部2年)

・0から考え抜くことの難しさと面白さを学びました。未来洞察を通して多くの情報を分析し繋げながら、新規ビジネスを提案するということにおいて、何度も考えては考え直しというプロセスの大変さと同時に面白さを感じました。また、この難しさと面白さ表裏一体の感情は0からチームをつくる、という点においても同じことがいえます。学部学年、バックグラウンドも異なるメンバーがオンライン上でチームとしてまとまるために、一人ひとりがチームでの役割を自覚し信頼関係を築こうとする意識の多様さに刺激を受けました。(文化構想学部2年)

企業担当者のコメント

・手法の習得からビジネスアイデアの発表までを、本来の半分程度の期間でこなすという、苦行にも似たワークショップとなりましたが、参加学生の皆さんのやる気と能力が十分に発揮され、とても良い成果が得られ、また、単なる学習のみにならず、自分事として考え抜くこと、他者との協創がいかに難しく、そして大事であるかをしっかりと感じ取っていただけたのではないかと思います。ファシリテータの我々も、皆さんの真摯な態度、新鮮で柔軟な感覚に触れることができ、とても勉強させていただきました。本ワークショップを通じて得られた仲間との絆が今後の学生生活に彩を与え、未来洞察という考え方が日本の未来、皆さんの将来展望の糧となれば幸いです。

・リモートで一度も会うことなく、どれだけ熱いチームを構築することができるのか、一つのチャレンジでした。最初は遠慮がちだった議論も、ワークショップを重ねていくうちに、自分の意見を積極的に伝え、他者の意見に耳を傾け、チームとして成果物をまとめていく中で、対面と遜色のない、むしろそれ以上に密な議論ができたのではないかと感じました。振り返りの中では、良き仲間と出会えたという方も多かったと思います。未来を洞察するには、世界に向けてアンテナを張っておくとともに、良き仲間に出会うことも重要です。ぜひ学部の垣根を超えた横のつながりを作ってください。最後に、弊社のワークショップに関心を持っていただき、また最後まで真剣に取り組み完走していただき、ありがとうございました。

・コロナ禍にあって、全回オンライン開催で、また短期間の集中的なワークショップであったにも関わらず、全員が最後まで見事駆け抜けました。参加者の皆さんが、未来の新しいビジネスの創発に向けて、「なぜそれをやるのか、やれるのか」「それは、誰にとって、どんな価値をもたらすのか」を、最後まで高いレベルでとことん考え抜く姿は、まさに未来を担う中心的な人材として、大変頼もしく感じました。VUCA といわれる、課題が何かすらも分からない時代にあって、今回経験した手法や、チームで協働する取り組みを活かして、未来を洞察して自ら問いを立て、その解決策を探究し、新たな未来を切り拓く皆さんに今後も期待しています。

担当職員の後記

・未来のビジネスについて考える方法と視点を経験できるのは、このワークショップの醍醐味だと思う。また、未来がテーマということもあり、ゼロから何かを生み出すことに挑戦できる稀有なワークショップだった。

・これからも未来洞察を大いに活用して皆さんがけん引する20年後・30年後の未来を素晴らしいものにしてください。

・学生自身が考え抜いた提案内容を東証一部上場企業の役員にプレゼンテーションできる非常に貴重な機会が得られるワークショップ。考え抜き、更にはそれをプレゼンテーション資料で可視化していくという経験は、必ずや今後の学生生活/社会人生活において活かせるものとなったはず。

・職員という立場から、学生の頑張りや成長を間近で見ることのできる貴重な体験だった。「学び」というものを改めて見つめなおす機会を、学生の皆さんが与えてくれた。

問い合わせ先

教務部教育連携課

[email protected]