Energy and Nanomaterials

ナノ・エネルギー拠点

世界的課題に対峙し、持続可能な社会を実現するグローバルリーダー育成

産業・社会を支える基盤であるエネルギーとその創生・貯蔵・利用の土台となるマテリアル。社会が持続的な発展を遂げるうえで、必要となるエネルギー供給を実現するには、人々の生活に直結する課題が山積しています。これらの解決には、多様な学術領域を跨ぐ研究と革新的な発展が不可欠です。

ナノ・エネルギー拠点は、ナノサイエンスからエネルギー・マテリアル、電力システムまで、エネルギーとマテリアルに関わる新産業の創出に資する一気通貫の高い専門性を有し、サステイナブル・スマートライフの実現に挑戦する人材を育成します。

ACCOMPLISHMENTS

5つの主な成果

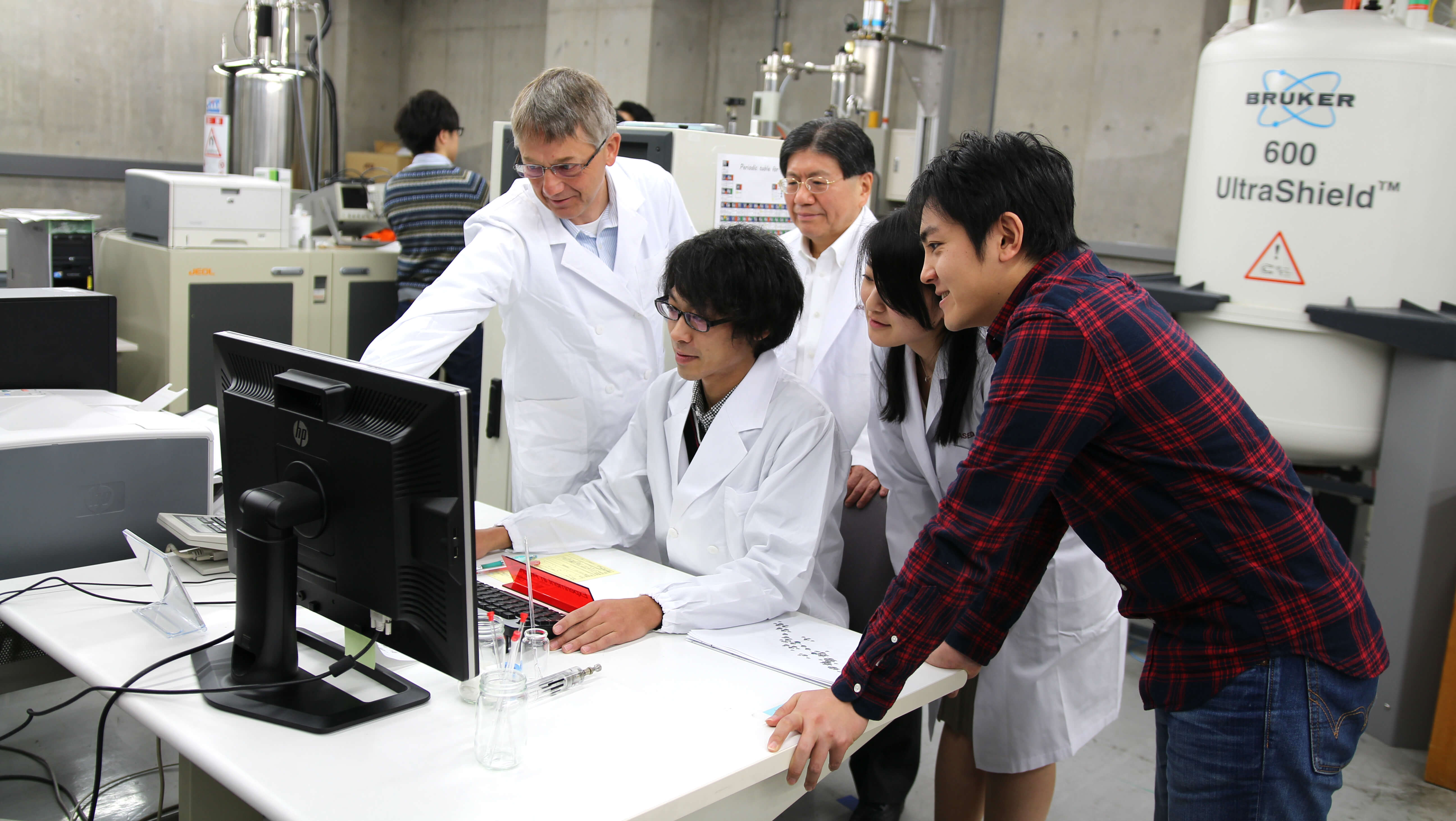

1 ジョイントアポイントメント、訪問教授、海外招聘者による教育研究の質と量の向上

先駆的、かつ積極的にジョイントアポイントメント制度や訪問教員制度を活用してきました。毎年様々な国から卓越した業績を有する研究者を中・長期間招き、共同で教育・研究活動を行いました。招聘した人数は延べ30人、研究者の所属機関は18機関、12か国に上ります。更に、短期招聘でも多くの海外研究者を招聘することで、年間を通して学生に国際水準の教育を提供しました。国際共同研究による学生の国際共著論文も多数発行される等、教育研究の質と量の向上に貢献しました。

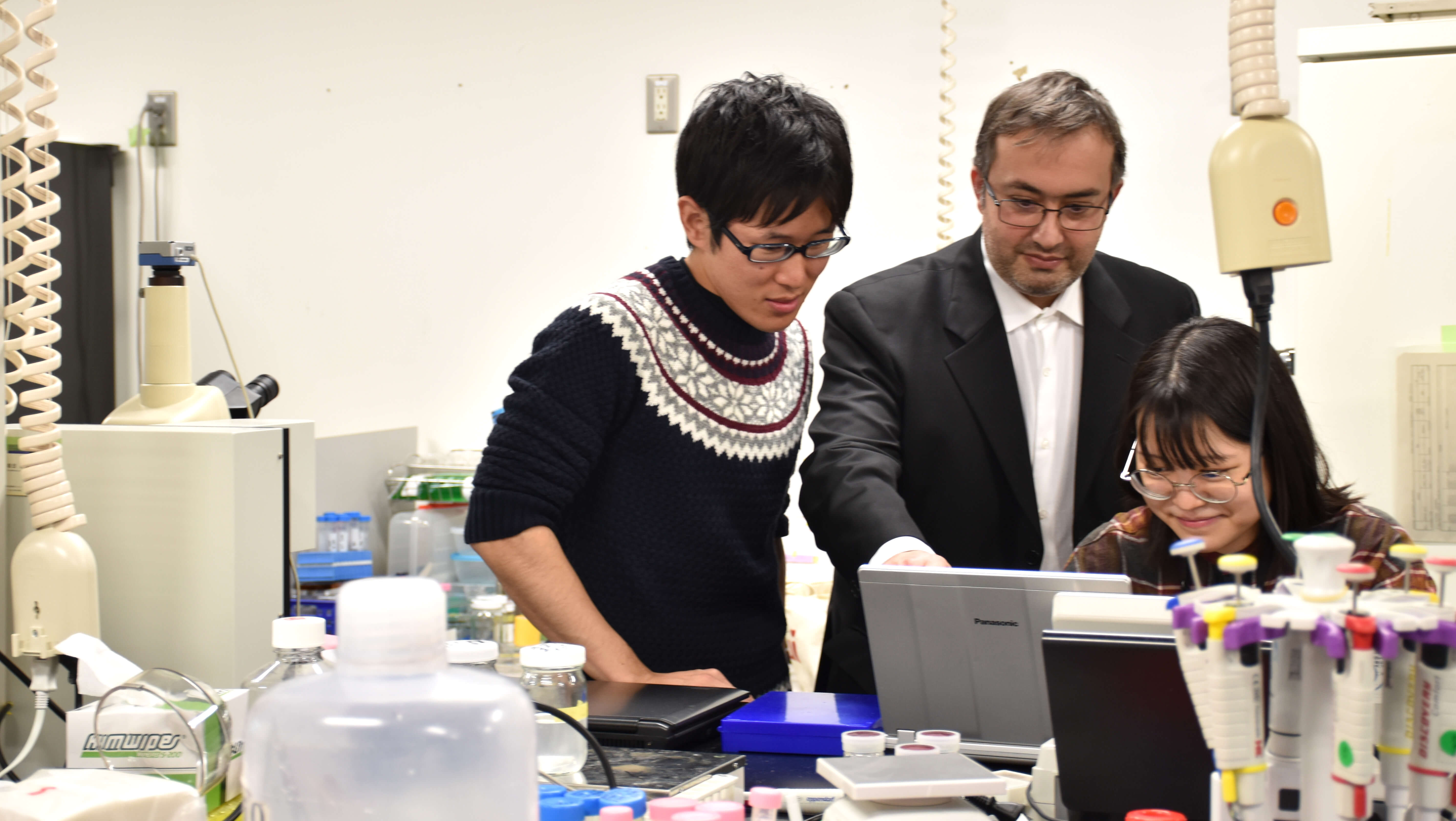

2 国際連携教育を可能とする教育システム「JSプログラム」の開発と運用

2016年に初めて博士学生を対象とするジョイントスーバービジョンプログラム(JSプログラム)を開始しました。以降、7つの大学(9組織)とのJSプログラム実施に係る協定締結に至っています。参加する学生は、海外協定大学の共同指導教員のもとに3か月以上滞在し、共同研究指導を受けて、博士論文を執筆します。これまでに海外協定大学で指導を受けた6名の早稲田大学学生と、早稲田大学で指導を受けたオーストラリア、台湾からの学生が、プログラムの修了書を授与されました。より進んだコチュテルプログラムやダブルディグリープログラム等への発展を目指して開始した当初の構想通り、2023年には台湾大学とのコチュテルプログラムに係る協定締結に至りました。学生の派遣・受入れを通じた大学間の連携促進・強化を実現しました。

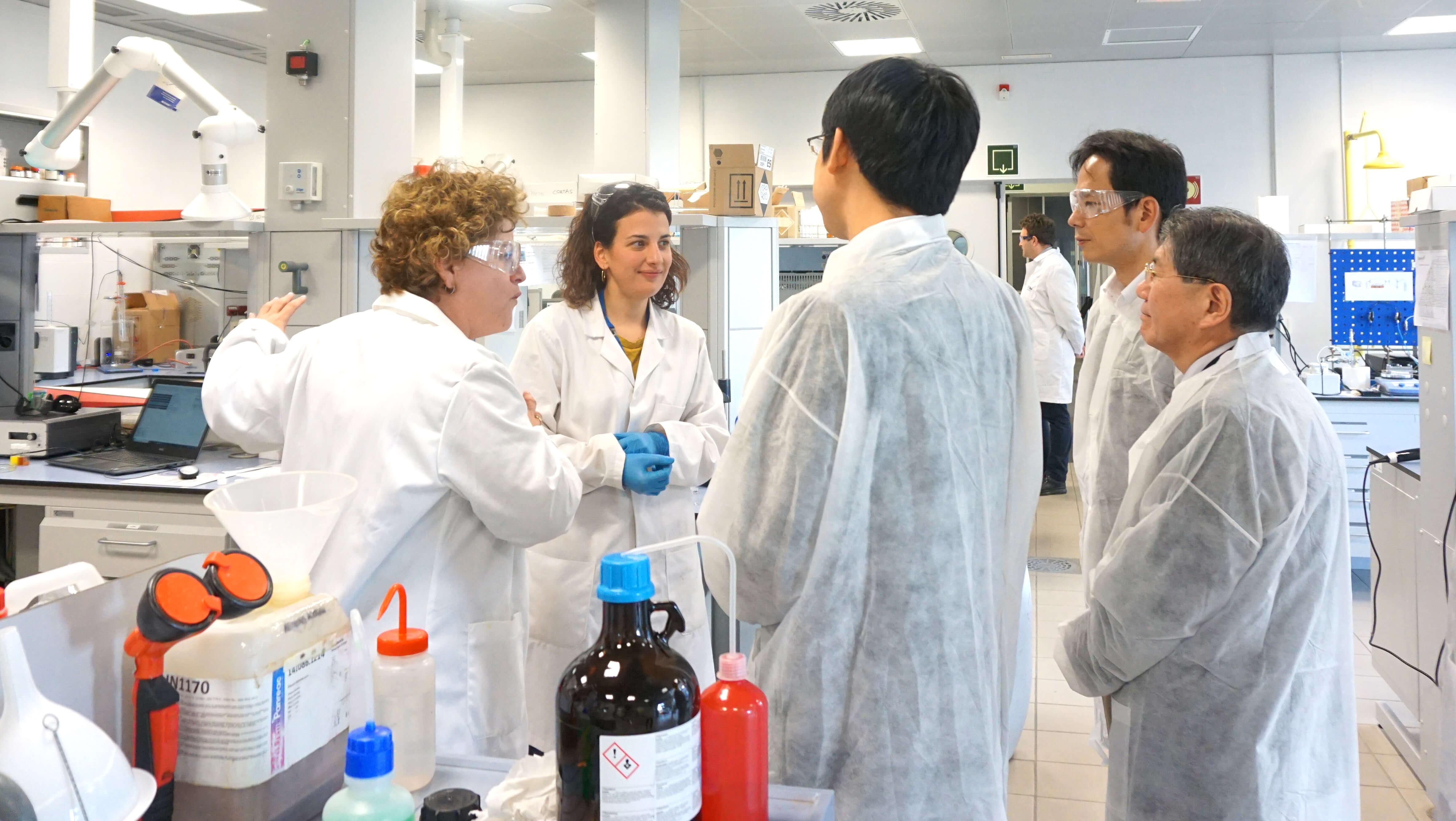

3 ジョイントシンポジウム、ジョイントワークショップを通じた実質と発展を伴う国際教育・研究交流

連携する海外大学とのジョイントイベントを継続的に双方の機関で開催してきました。例えばJSプログラムの協定大学とは、お互いの大学でジョイントワークショップを開催し、双方の教員、学生の研究を紹介しあうことで、研究テーマの親和性を検討し、共同教育や共同研究のマッチングの機会としてきました。これら連携する大学との関係は年々深化、発展しています。また、学生に国際的な環境での研究発表やディスカッション、様々な場面での国際交流の機会を数多く提供することで、多面的かつ国際的な視野を持ち、国際舞台で活躍できる人材の育成に貢献しました。

4 海外連携機関との国際共著論文執筆と、国際有力誌への論文掲載の取り組み

拠点では「IF10以上の国際有力紙への論文掲載」をメンバーの目標として積極的に取り組んできました。その数も、過去5年間で2.5倍以上となり、被引用数は事業開始当初と比較して1.6倍強と、飛躍的に増加を遂げています。国際共著論文数の顕著な増加は、ジョイントアポイントメント、訪問教授、海外招聘者らによる教育を通じた本学教員との研究交流に基づく相補的成果であり、またジョイントシンポジウム、ジョイントワークショップ等の活動により質の高い連携体制構築が推進されたためです。これにより、拠点の存在感と国際的なレピュテーション向上に貢献しました。

5 研究力の強化による外部資金受入額の増加

拠点メンバーが受入れる外部資金は、年間で40億円規模に達しています。これは、大学全体で受け入れる研究費の25%強を占めます。事業開始時から比較すると2.4倍に膨らんでおり、年々着実に増加してきました。これは本事業での活動を通じて、拠点メンバーの研究力が上がり、競争的な外部資金や産業界からの受託研究が顕著に増加していることを示すものです。研究・教育環境の質の維持・向上を実現し、学生や海外研究者との共同研究が推進され、成果を創出することで、新しいプロジェクトの実施とネットワークの拡大という好循環が生まれています。

GLOBAL RELATIONSHIPS

交流海外機関

OUR LAST SYMPOSIUM

最終成果報告

事業最終年度となる2023年度に最終成果を発表するシンポジウムを開催いたしました。その内容をレポート形式でご紹介します。

MOVING FORWARD

今後の展望

海外協定締結大学・機関等の連携関係の維持と発展

SGU事業での教員・学生の交流により協働関係を築いてきた大学や機関、特に協定締結まで発展している関係を維持発展させるために、実効性のある活動を行います。協定締結大学と学生の受入れと派遣を行うほか、共同シンポジウム等のジョイントイベントを継続して開催することで、組織間に多様且つ重層的な繋がりを築くことを目指します。

培った連携関係を基盤に、学外資金獲得に向けた取り組みを実施

海外連携大学・研究機関との交流を継続するために、学生、研究者の交流旅費や国際共同研究推進に係る学外資金の獲得に向けた活動、申請に積極的に取り組みます。日本学術振興会の学術国際交流事業やAustralian Research CouncilのDiscovery Projectなどの海外ファンドも積極的に申請、活用します。