- News

- 開催報告:シンポジウム「わすれな草:東日本大震災遺族の記憶を記録し伝えることについて《当事者》と語り合う」

開催報告:シンポジウム「わすれな草:東日本大震災遺族の記憶を記録し伝えることについて《当事者》と語り合う」

- Posted

- Wed, 11 Jan 2023

震災遺族の記憶には、突然将来が大きく破壊された後、再び歩み始めてきた経験など、多くの人にとって変動し続ける現代社会を生きていく上で極めて重要な教訓がふくまれる。しかし、そうした経験を語るには大きな心の負担を伴うことが多い。このように、東日本大震災をめぐっては、被災当事者の「心の復興」と「震災伝承」が、いまも社会全体の重要な課題であり続けていると言える。そこで、震災遺族の記憶を記録化し伝える意義と方法、さらに課題についてあらためて考えるシンポジウムを開催した。

本シンポジウムは、講演・座談会と動画配信から成る。講演・座談会は、2022年11月26日、早稲田大学戸山キャンパスからZoom Webinarを通じ、岩手県大槌町の安渡公民館およびオンライン参加者各自の情報端末へ向けて配信された。動画配信は、講演・座談会の録画と大槌町の東日本大震災遺族による聞き語りの記録動画を配信するものであり、同年11月27日から12月11日まで、Youtubeを通じ申込者各自に向けて行われた。参加者は、講演・座談会と動画配信を合わせて約130名となり、国内は北海道から九州まで、海外からの参加も見られた。

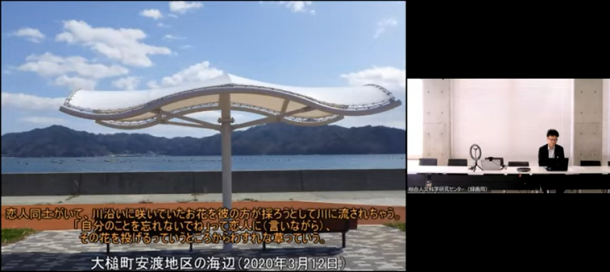

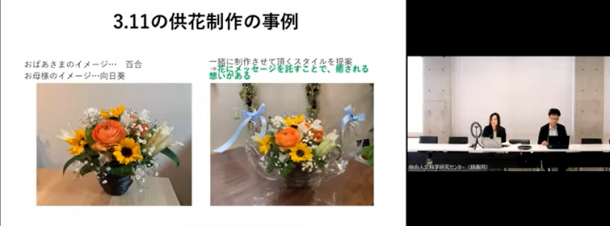

講演・座談会ではまず、村田晶子氏(文学学術院教授)による開会挨拶の後、津波被災地の様子や震災遺族の経験や気持ちを参加者に知ってもらえるよう、司会・コーディネータの野坂真(文学学術院講師(任期付))が作成した大槌町の東日本大震災遺族による聞き語りの記録動画のshort ver.が配信された。その後、フリーアナウンサー/元 岩手朝日テレビアナウンサーの藤原規衣氏から「刻まれる『生きた証』~震災遺族の取材から」と題する講演が行われた。講演では、住民の多くが家族・親族・友人を亡くした大槌町において継続的に行ってきた震災遺族への取材での経験を中心に、震災直後に声が出なくなった時期があったことや遺族に悲しみを呼び起させてしまうのではないかなど取材中に苦悩したことなどが話された。そして、現在取り組まれているフローリスト事業(供花制作など)にも触れながら、「大災害は取材する側も覚悟のいるもの」「人の死や悲しみに寄り添う力は大きい」といった気づきを提示していただいた。

その後の座談会では、藤原規衣氏のほか、大槌町に住んでいた家族が津波の犠牲となった倉堀康氏、野坂紀子氏を中心に、安渡公民館での参加者やオンラインを介した参加者も加わり、「震災をいかに伝え、震災から癒されるか?」というテーマで意見交換を行った。座談会を通じ、重要な知見が数多く共有された。いくつかを例示すると、1)震災伝承に関われる多様な方法があることである。例えば、語り部や施設での展示といった事業だけでなく、被災当事者による作品づくりや日常の何気ない言動などありのままの営みを記録することからも、震災伝承に関わることができる。また、2)伝承する内容については、避難行動だけでなくその行動に至る震災前までの地域の歴史や被災者の生活記憶、避難後の避難生活での経験など長期の時間軸を意識した内容が重要ということである。そのために例えば、「つなみてんでんこ」という言葉だけでなくその難しさも伝えていくことが必要である。3)将来にわたり伝承を続けるには、その時に被災当事者自身ができることを細々とでも行っていくことで癒されながら続けていくことが重要である。そして、周囲の人々はそれに寄り添っていくことが重要である。

動画配信では、計5本の動画が合計約300回再生されるなど、盛況のうちにシンポジウム全体が終了した。

(野坂真 筆)

■開催詳細

(1)講演・座談会

- 日時:2022年11月26日(土)13 :30 – 16:00 (JST)

- 会場:早稲田大学戸山キャンパス33号館16階第10会議室、大槌町安渡公民館、Zoom Webinarハイブリッド

- 講師:藤原 規衣(フリーアナウンサー/元 岩手朝日テレビアナウンサー)

- 司会・コーディネータ:野坂 真(文学学術院講師(任期付))

- パネラー:藤原 規衣、倉堀 康(大槌町の東日本大震災遺族)、野坂 紀子(同左)

- 使用言語:日本語

- 参加対象:学生/教員/一般

- 参加費:無料

(2)動画配信

- 日時:2022年11月27日(日)12 :00 – 12月11日(日)24:00 (JST)

- 配信場所:Youtube(申込者のみに配信)

- 内容:大槌町の東日本大震災遺族による聞き語り記録に関する動画4本、および上記講演・座談会の録画(計5本の動画)

- 使用言語:日本語

- 参加対象:学生/教員/一般

- 参加費:無料