- ニュース

- 【著作紹介】『キエフ洞窟修道院聖者列伝』(文学学術院教授 三浦清美)

【著作紹介】『キエフ洞窟修道院聖者列伝』(文学学術院教授 三浦清美)

- Posted

- Tue, 07 Feb 2023

『キエフ洞窟修道院聖者列伝』とは何か

11世紀中ごろにキエフに建立された洞窟修道院の修道士たちの物語を集めたものが『キエフ洞窟修道院聖者列伝』です。

松籟社、2021/3/14、443頁、ISBN978-4-87984-400-2

この作品集は、12世紀末から13世紀はじめに、キエフ洞窟修道院出身でウラジーミル・スーズダリの主教となったシモンと、この修道院の一介の修道士ポリカルプによって書かれ、そのまま忘れられてしまった物語群が15世紀に再発見され、この物語群を核として、この修道院にまつわるそのほかの著作と併せて、一つのかたちにまとまったものです。ロシアの歴史というと、18世紀のピョートル大帝の西欧化改革以後のことしか扱われないのがふつうですが、本書は、中村喜和『ロシア中世物語集』(筑摩叢書、1970年)、國本崇男ほか訳『ロシア原初年代記』(名古屋大学出版会、1987年)に次ぐ中世ロシアの本格的な作品紹介です。中世ロシアを理解することは、ロシアとウクライナの複雑な関係を理解するうえでたいへん重要ですので、詳しい解説も付しています。

複雑なキエフという都市の歴史を背負った作品

キエフは現在、ウクライナ共和国の首都ですが、とても複雑な歴史をもっています。伝説によれば、キエフはキイ、シェリク、ホリフ3兄弟によって建都されましたが、それがいつだったのかは正確にはわかっていません。988年にキエフ大公ウラジーミルのもとでローマではなくコンスタンティノープルからキリスト教を受け容れたことが、その後の歴史の展開に決定的な意味を持ちました。11世紀前半、ヤロスラフ賢公のもとで繁栄しましたが、13世紀前半、モンゴルの侵寇で滅亡したあとはずっと廃墟でした。それが、17世紀になるとザポロージェ・コサックの根拠地として、すなわちウクライナの首都として再興しました。キエフ・ルーシは13世紀前半にいったん滅亡し、15世紀から16世紀にかけて、ロシア、ウクライナ、ベラルーシという別々の国として再出発するのですが、『キエフ洞窟修道院聖者列伝』は、ロシア、ウクライナ、ベラルーシに分かれるまえのキエフ・ルーシの一体性を反映する作品です。

〈研究内容紹介〉

「聖者列伝」というジャンル

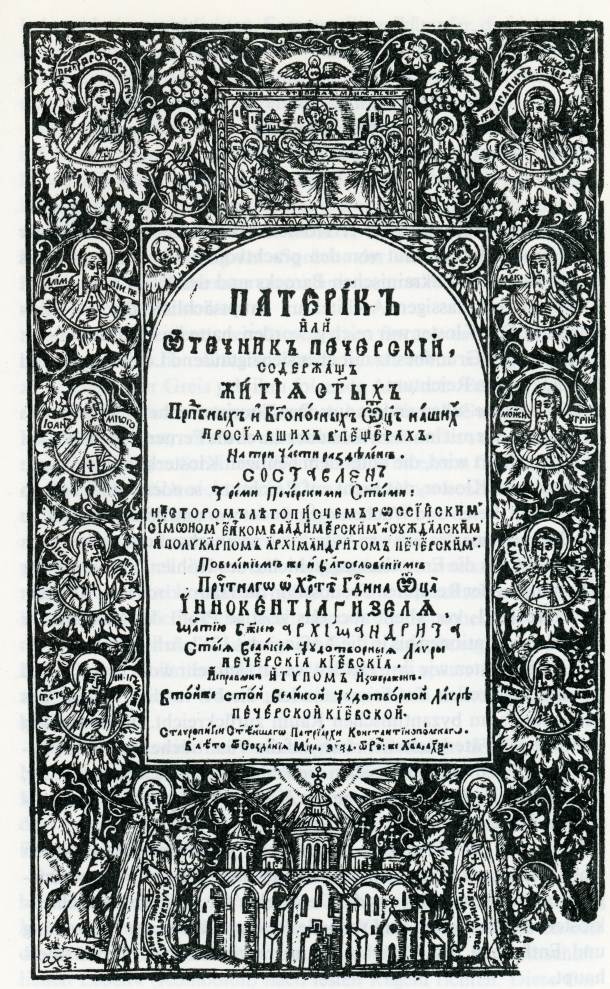

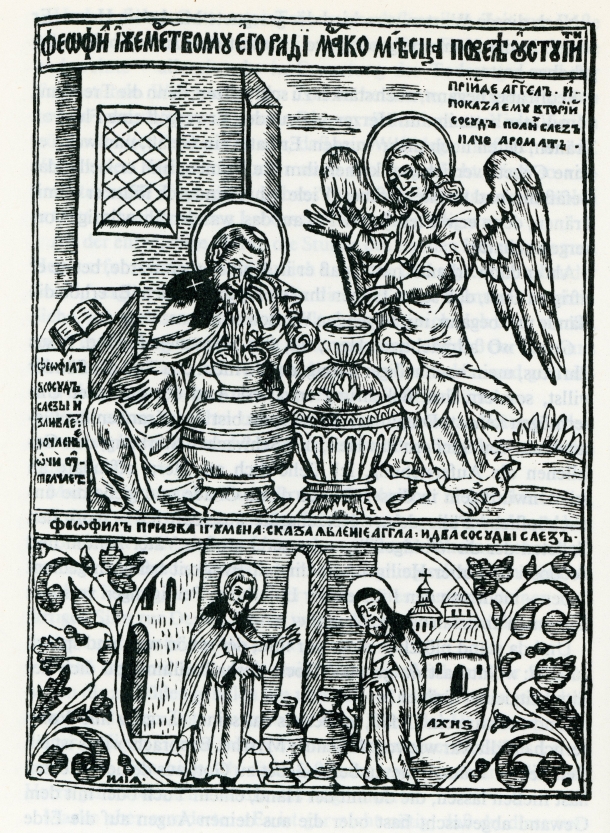

『キエフ洞窟修道院聖者列伝』印刷本(1661年)の表紙

「聖者列伝」Патерик / Patericon=パテリコン」は、敬虔な修道士の全人格、全人生を描こうとする「聖者伝

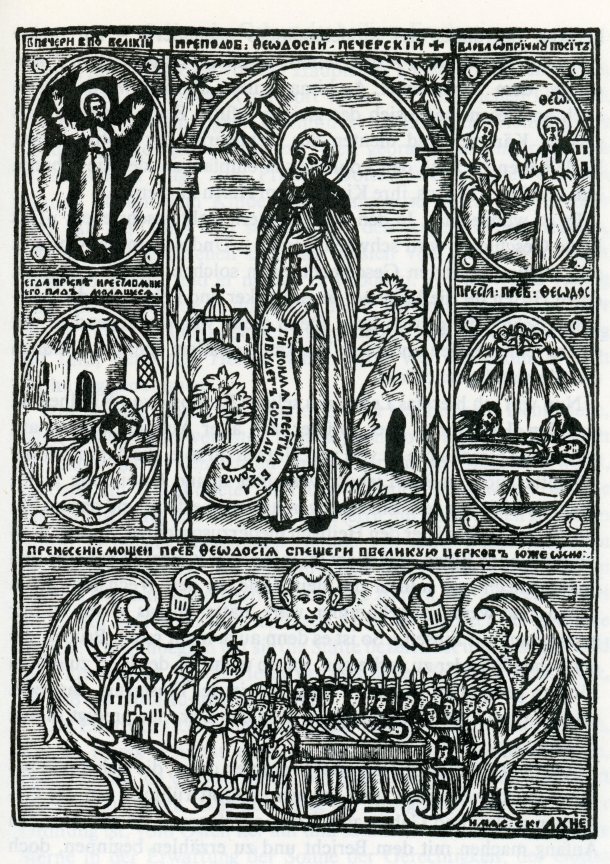

洞窟のフェオドーシイ

Житье/ Life」とは異なり、修道士たちの人生のさまざまな断面を、その統一性をあまり顧慮せずに集成したもので、徳行において秀でた修道士や聖職者ばかりではなく、反面的な教育効果をねらって堕罪へと至った修道士たちをも語りの対象としています。聖者列伝というジャンルに属するこの作品は、神の奇跡や聖者たちの清廉な行いだけではなく、富や名声を求め、それに捉えられた弱い人間の姿をも記録し、飾らない文章のうちに深い宗教性と卓越した文学性を湛えています。

逸脱僧ポリカルプによる作品群

悔悛の涙を壺に集めるフェオフィル

そのなかでもっとも興味を引くのがポリカルプによる作品群です。ポリカルプは貧しい階層の出身でありながら、洞窟修道院で頭角を現し、主教の地位を求めて諸公に運動しますが、師であるシモンからその出世欲を叱られ、野心の対象を主教位の獲得から物語への執筆へと移します。ポリカルプによる作品群は、主人公が世俗の誘惑に屈しながらも心からの悔悛によって自らの業を乗り越えたり、理不尽な状況に際して神に対して勇敢に抗議したり、志操堅固な修道士を誘惑する女性から何とも言えないエロティシズムが立ち昇っていたりするなど、あまり説教っぽいところがありません。むしろその人間臭さが、現代の異国の読者の共感をも呼ぶのではないかと思っています。師の姿に化けた悪魔の誘惑によって富の獲得を夢見る修道士フェオドルの話は、堕罪のプロセスの心理描写の巧みさが、ドストエフスキイの作品にも通じるものがあり、19世紀のロシア文学黄金時代の作品に勝るとも劣らない堂々たる文学作品となっています。

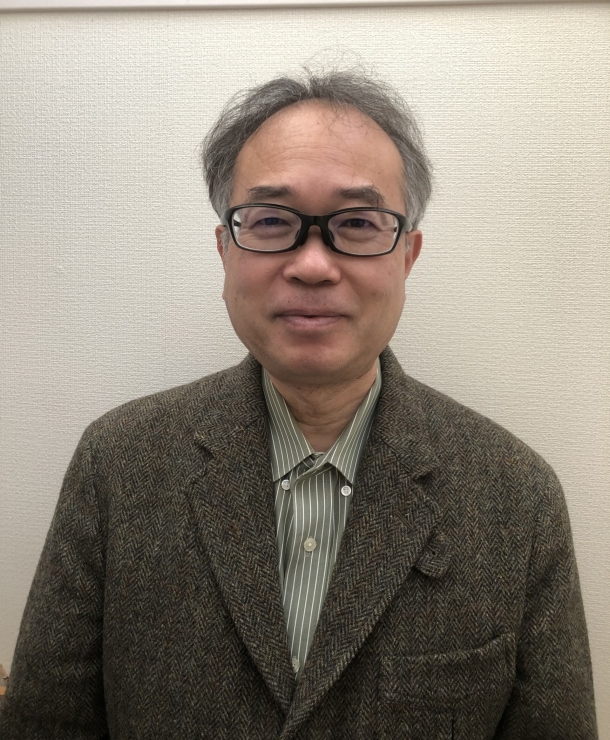

早稲田大学文学学術院教授

三浦 清美(みうら きよはる)

1965 年(昭和40年)、埼玉県生まれ。専攻はスラヴ文献学、中世ロシア文学、中世ロシア史。博士(文学)。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了、サンクトペテルブルク国立大学研究生、電気通信大学(1995年から)を経て2019年から現職。著書に『ロシアの源流-中心なき森と草原から第三のローマへ』(講談社)、『ロシアの思考回路-その精神史から見つめたウクライナ侵攻の深層』、訳書に『キエフ洞窟修道院聖者列伝』(松籟社)、『中世ロシアのキリスト教雄弁文学(説教と書簡)』(松籟社)、『中世ロシアの聖者伝-モスクワ勃興期編』(松籟社)、ペレーヴィン『眠れ』(群像社)、ストヤノフ『ヨーロッパ異端の源流-カタリ派とボゴミール派』(平凡社)、ヤーニン『白樺の手紙を送りました』(共訳、山川出版社)がある。

- Tags

- 研究活動