- ニュース

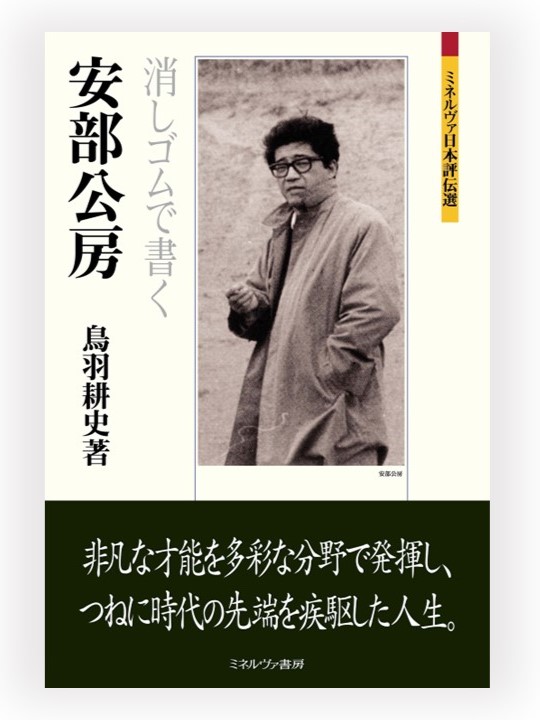

- 【著作紹介】『安部公房 消しゴムで書く』(文学学術院教授 鳥羽耕史)

【著作紹介】『安部公房 消しゴムで書く』(文学学術院教授 鳥羽耕史)

- Posted

- Thu, 19 Sep 2024

ミネルヴァ書房 初版 刊行日2024/7/10 判型 四六判 ページ数 402ページ ISBNコードISBN 978-4-623-09782-1

1924年に生まれた安部公房は、生誕100年になり、再び注目されている。初期作品を集めた『(霊媒の話より)題未定』、フロッピーディスクの遺稿として残された『飛ぶ男』、やはりフロッピーディスクに残された『死に急ぐ鯨たち・もぐら日記』が新潮文庫として、近藤一弥編・デザイン『安部公房写真集 PHOTOWORKS BY KOBO ABE』が新潮社から発売され、石井岳龍監督の新作映画『箱男』も公開された。9月27日には『現代思想2024年11月臨時増刊号 総特集=安部公房』(青土社)が発売される。9月28日には朝日カルチャーセンターで「安部公房 生誕百年記念講座 芸術運動がもたらしたもの」、9月29日には調布市文化会館たづくりで「仙川 安部公房生誕100年祭」、10月1日、29日、11月26日にはジュンク堂書店池袋本店で石井岳龍、鴻上尚史、古川日出男と私の連続トークセッション「ABE工房(KOBO)への誘い」、10月3日から12月26日にはNHKラジオ第2放送で「カルチャーラジオ 文学の世界 安部公房を読む~生誕100年~」の放送、10月12日から12月8日には神奈川近代文学館で「安部公房展――21世紀文学の基軸」の開催と図録の刊行も予定されている。

詩人として活動をはじめた安部公房は、小説だけでなく、戯曲、ラジオドラマやテレビドラマのシナリオを手がけ、演劇の演出、シンセサイザーでの作曲、映画の監督にまで進出し、着脱の容易なタイヤチェーンの発明まで行った多才な人だった。本書は、そんな安部公房が生まれてから1993年に亡くなるまでの生涯を追った、初めての本格的な評伝である。副題は、安部が1966年に書いたエッセイ「消しゴムで書く」に由来する。「過去にさかのぼって、作品の軌跡以外の一切を消し去ってしまえる、極上の消しゴム」を求めた安部は、この頃から初期作品の改稿を行い、かつての生活や思想の痕跡を消し去っていった。本書では、私小説を嫌った安部の生活と作品がいかに結びついていたのか、その痕跡を安部がいかに消し去っていったのか、を丹念に追求してみた。詳しくは出版社のサイトを参照されたい。

私小説を書かなかった安部の生活を調べるのは大変な作業で、執筆には10年以上かかった。2016年から2017年にかけての特別研究期間にコロンビア大学とコーネル大学に滞在した際、コロンビア大学の安部公房コレクションを精査できたのが大変役立った。また、近年のデジタル化の進展により、国立国会図書館デジタルコレクションや、昭和館デジタルアーカイブなどで、安部の全集未収録資料が見つかるようになってきているのも、大きな助けになった。結果として、これまでの安部公房の愛読者にとっても、初めて知る人にとっても、見たことのない新鮮な作家像を示すことができたのではないかと思う。

カバー写真は1968年、『砂の女』着想源の山形県酒田市浜中を再訪した安部公房

〈研究内容紹介〉

本書につながった研究のはじまりは、早稲田大学特定課題研究として行った、2013年の「安部公房に関する伝記的研究」、2014年の「安部公房に関する総合的研究」だった。そして2020年に「安部公房に関する国際的研究」を行ったのが、仕上げに近い時期である。それらと並行して、初期の安部公房が労働者たちのサークル運動と関わりを持っていたこと、そしてルポルタージュなどの新しい「記録」の運動に向かったことに関心を持ったのをきっかけに、サークル運動や記録文学、ドキュメンタリー映画などについて研究してきた。近年では、科学研究費補助金基盤研究(C)として、2020年から「高度成長期のマスメディアとサークルの「記録」との相互関係についての研究」、2024年から「高度成長期のマスメディアと「記録」と大衆文学の関係についての研究」の研究課題を掲げ、生活綴方や生活記録など、素人の作文が映画やテレビドラマにアダプテーションされた事例、さらに藤本義一などの大衆文学の作家の映画化などの事例を追究し、いわゆる「文芸映画」にとどまらない、文学とマスメディアをめぐる生態系についての考察を進めている。

早稲田大学文学学術院教授

鳥羽 耕史(とば こうじ)

1968年東京都生まれ。北海道大学文学部卒業。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学、2005年『安部公房研究 初期の政治・芸術運動を中心として』で博士(文学)を取得。2002年徳島大学総合科学部講師、2004年助教授、2007年准教授、2009年大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部准教授、2011年早稲田大学文学学術院准教授を経て2012年より現職。2016年3月-5月カリフォルニア大学ロサンゼルス校アジア言語文化学科客員教授、2016年9月-2017年5月コロンビア大学東アジア言語文化学科客員研究員、2017年6月-8月コーネル大学東アジアプログラム客員研究員。

著書に『運動体・安部公房』(一葉社、2007年)、『1950年代 「記録」の時代』(河出書房新社、2010年)、編著に『安部公房 メディアの越境者』(編著、森話社、2013年)、共編著に『「サークルの時代」を読む 戦後文化運動研究への招待』(影書房、2016年)、『転形期のメディオロジー 一九五〇年代日本の芸術とメディアの再編成』(森話社、2019年)、『新世紀の文学研究 一国主義を超えて ポストコロニアル時代の人文学と東アジア文化圏2』(ひつじ書房、2023年)などがある。

(2024年9月作成)