- ニュース

- 【著作紹介】『太極殿・含元殿・明堂と大極殿-唐代都城中枢部の展開とその意義-』(文学学術院教授 城倉正祥)

【著作紹介】『太極殿・含元殿・明堂と大極殿-唐代都城中枢部の展開とその意義-』(文学学術院教授 城倉正祥)

- Posted

- Mon, 29 Apr 2024

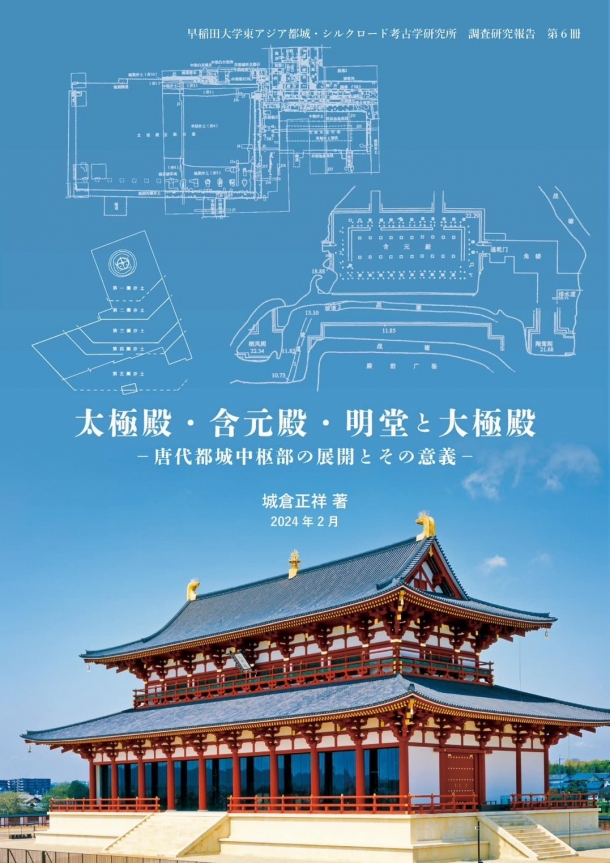

『太極殿・含元殿・明堂と大極殿-唐代都城中枢部の展開とその意義-』

早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所 調査研究報告 第6冊

2024年2月29日刊行/A4/134頁

早稲田大学リポジトリ・全国遺跡報告総覧でオールカラーPDFを公開中

http://hdl.handle.net/2065/0002000958

https://sitereports.nabunken.go.jp/138317

本書のコンセプト

早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所から刊行した調査研究報告書です。早稲田大学リポジトリでオールカラーPDFを無料公開しています。唐代の都である長安城・洛陽城などの都城制が東アジア各国にどのように伝播したのか、特に都城中枢部に存在する正殿の遺構に焦点を当て、考古学的な方法を用いて唐・渤海・日本の国際比較を試みました。

中国における正殿の歴史

中国では、秦の始皇帝が阿房宮に造営した前殿と呼ばれる正殿が、曹魏明帝の洛陽宮太極殿を経て、唐長安城太極宮太極殿まで継承されました。その後も名称は変わりますが、明清期まで受け継がれ、現在の故宮太和殿まで続いています。都城の宮城正殿は、中華の皇帝が国家的な儀礼の際に出御する建造物で、まさに皇帝権力を象徴する国家の心臓部ともいえる空間でした。しかし、都城が各国に伝播した最盛期である初唐においては、長安城太極宮太極殿、長安城大明宮含元殿、洛陽城宮城明堂という3つの正殿が併存する時代がありました。本書では3つの正殿を検討したうえで、中心の系譜にあるのはあくまでも太極殿であり、そこから派生した含元殿が限られた時期の「刹那的」類型である点、武則天が造営した明堂が建造物としてではなく宮城配置の面で後世に影響を与えた点を明らかにしました。

渤海・日本における正殿の変遷

唐長安城・洛陽城の中枢正殿のあり方を踏まえた上で、同時代の渤海・日本の都城中枢部の変遷を検討してみると、非常に興味深い事実がわかってきました。渤海でも日本でも、太極殿系譜の正殿を基本としており、限られた時期に含元殿系譜の正殿が現れていました。また、正殿の建物規模でも、唐の正殿(桁行13間)、渤海の正殿(桁行11間)、日本の正殿(桁行9間)と国際的な階層秩序が存在する点も認められました。以上の点から、当時の東アジア世界では、唐を中心とする明確な階層構造が存在しており、都城中枢部の変遷も各国で連動していた点を明らかにすることが出来ました。

都城中枢部はどのように伝播したか

では、都城制は各国にどのように伝播したのでしょうか。例えば、日本は702年に粟田真人を執節使とする大宝の遣唐使を派遣していますが、唐の武則天(中国史上唯一の女帝)に歓待されたことが文献史料から判明しています。遣唐使たちは、唐長安城や洛陽城の宮城を実際に訪れ、そこで行われる様々な国家的儀礼に参加をしました。特に、外国使節が冬至・元日に宮城正殿で行われる「元正冬至大朝会」(臣下が皇帝に謁見する元日朝賀の儀礼)に参加した体験が、最も重要だったと考えられます。各国の使節は帰国した後、唐皇帝を中心とする国家的な儀礼の舞台空間(宮城正殿)を自国で再現しようと試みます。あくまでも各国の伝統や支配体制に合わせる形で再現されるため、宮城に独自性が生まれていくことになりますが、都城中枢正殿を考古学的に比較すると、皇帝儀礼の場として通底する普遍性を読み取ることが出来ます。都城制が東アジアに伝播した背景には、各国使節が唐の宮城中枢部で経験した国家的儀礼が大きな役割を果たした点が想定できるのです。まさに文字史料だけでは分からない都城の伝播の実態が、発掘された正殿の遺構に反映されているといえるでしょう。

〈研究内容紹介〉

中国の都城制を研究しています。特に、秦漢・魏晋南北朝・隋唐期の中原地域で発達した都城が、高句麗・渤海・百済・新羅・日本など東アジアの各国にどのように展開したのか、あるいは新疆・中央アジアなど西域にシルクロードを通じてどのように展開したのか、を考古学的な視点に基づいて研究しています。研究活動の詳細については、早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所のHPをご参照ください。

早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所HP

https://prj-silkroad.w.waseda.jp/

早稲田大学文学学術院教授

城倉 正祥(じょうくら まさよし)

早稲田大学文学学術院/教授、早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所/所長

専門/東アジア考古学(古墳・寺院・都城)

業績/リサーチマップ(https://researchmap.jp/read0155609)参照

関連報告書

『唐代都城の空間構造とその展開』(城倉正祥著)

(2024年4月作成)