- ニュース

- 【著作紹介】『王のいる共和政―ジャコバン再考―』(文学学術院教授 中澤達哉)

【著作紹介】『王のいる共和政―ジャコバン再考―』(文学学術院教授 中澤達哉)

- Posted

- Tue, 11 Apr 2023

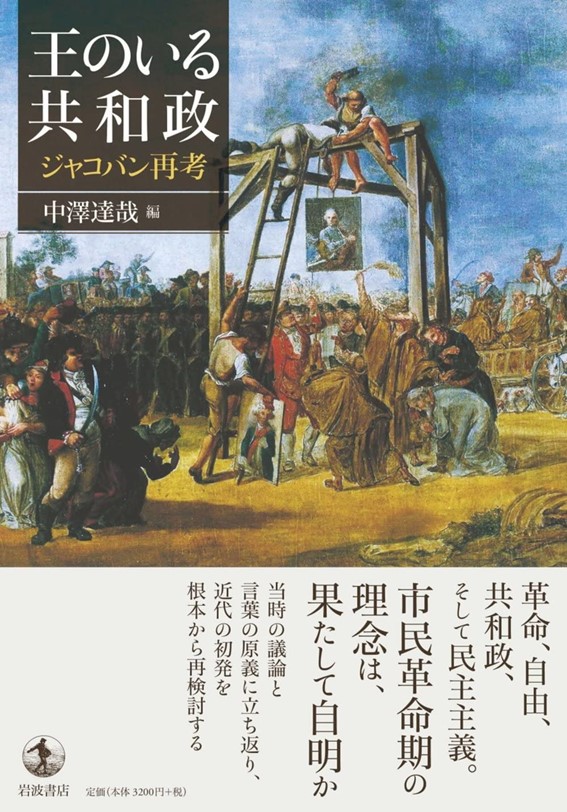

岩波書店 初版刊行日2022/06/28 版型 A5・上製、ページ数 222頁ISBNコード9784000615440 『王のいる共和政』表紙 〈裏切り者の肖像画の処刑〉 (ジャン=ピエール・ノルブラン、油彩、1794年頃、ワルシャワ国立美術館蔵)

「フランス共和国皇帝ナポレオン」。この語のもつ響きに違和感を抱く人は少なくないでしょう。この違和感は現代に生きる私たちに深刻な問いを投げかけています。現代世界が前提としてきた市民革命期の原理は果たして自明のものなのだろうか…と。「共和国皇帝」を1807年のフランス硬貨に刻まれただけの例外として理解すれば、それで済むのかもしれません。しかし、次の言い回しはどうでしょう。1791年に、フランス・ジャコバン派のロベスピエールは、「国民は君主と共にあっても自由でありうる。共和政と君主政は相反しない」と述べました。また、1793年にハンガリーのハイノーツィは、「主権は国民に存する。国民は一人の王、貴族、民衆からなる」と主張していました。いずれも市民革命期の欧州で流通した文言です。この時期、共和政は君主政と矛盾するものではなかったですし、必ずしも民主政と等価の関係にあるわけではなかったのです。革命という語も1790年代半ばまでは、単に回転・流転を意味し、君主政体内での変動を指して使用されていました。私たち現代人の常識はいかに一面的であるかがわかります。

ヨーゼフ2世の宗教寛容勅令 Kaiser Josephs II., Public domain, via Wikimedia Commons

拙編著『王のいる共和政―ジャコバン再考―』(岩波書店2022年)は、「共和政」のほか、「革命」「自由」「民主主義」など市民革命に不可欠の理念とされてきた概念が果たして自明のものであったのか、という問題意識から、当時の議論と言葉の原義に立ち返り、近代の初発を根本から再検討しています。

〈研究内容紹介〉

スロヴァキア・ハンガリー・ハプスブルク帝国史を始めとする中・東欧近世近代史を研究しています。これまでの関心は、近代の国民やナショナリズムの形成が市民権や人権などの近代原理から構想されるだけでなく、それと同程度に中世後期ないし近世の身分制的・封建制的伝統、特に社団国家原理の援用によって正当化される過程を解明することでした。

近年は、こうした伝統的な複合的国制および国家概念そのものと、これに規定される人文主義・啓蒙主義・ジャコバン主義・共和主義・帝政概念などの機能と展開とに関心をもっています。

早稲田大学文学学術院教授

中澤 達哉(なかざわ たつや)

早稲田大学文学学術院教授。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程史学(西洋史)専攻単位取得退学、博士(文学)。専門は中・東欧近世近代史。

スロヴァキア科学アカデミー歴史学研究所留学後、早稲田大学第一文学部助手、福井大学准教授、東海大学准教授、コメニウス大学哲学部・マチェイ=ベル大学人文科学部客員教授、オックスフォード大学歴史学部附属近代ヨーロッパ史研究センター上級客員研究員を経て現職。

主要著書に『近代スロヴァキア国民形成思想史研究』(刀水書房2009年)、共編著『ハプスブルク帝国政治文化史』(昭和堂2012年)など。

(2023年4月作成)