HISTORY

“塔芯”を育てた出来事――研究・教育・キャンパスの節目で辿る125年

-

01

TOPIC 01

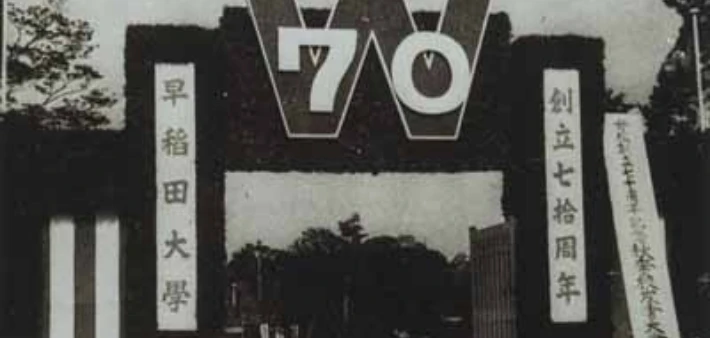

早稲田の理工展は、1909年の「理工科展示会」を前身とし、戦後の1948年に催しが復活し、以来「理工展」と改称。

1954年からは早稲田祭に参加し、以後は毎年の開催として定着してきました。1974年には各学会を中心に理工展連絡会が結成され、学生主体の運営体制へ。理工の知を広く社会へひらく場として歴史を重ねています。

近年は研究室ツアーや実験教室、ロボットフェスティバルに加え、ステージや展示、模擬店も展開。

アプリを用いたスタンプラリーや周辺店舗とのコラボ、来場できない人に向けたバーチャル理工展アプリも用意され、参加の形が広がっています。

研究シーズと来場者の出会いを生み、キャンパスの活気を社会へ届けるハブとなっています。

-

02

TOPIC 02

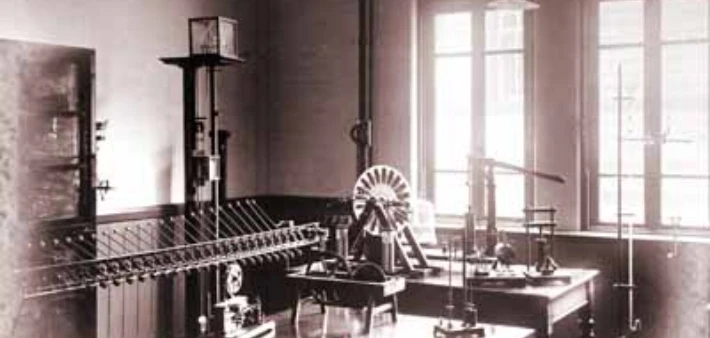

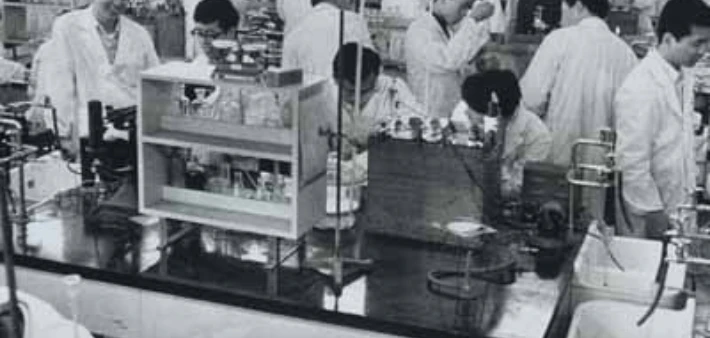

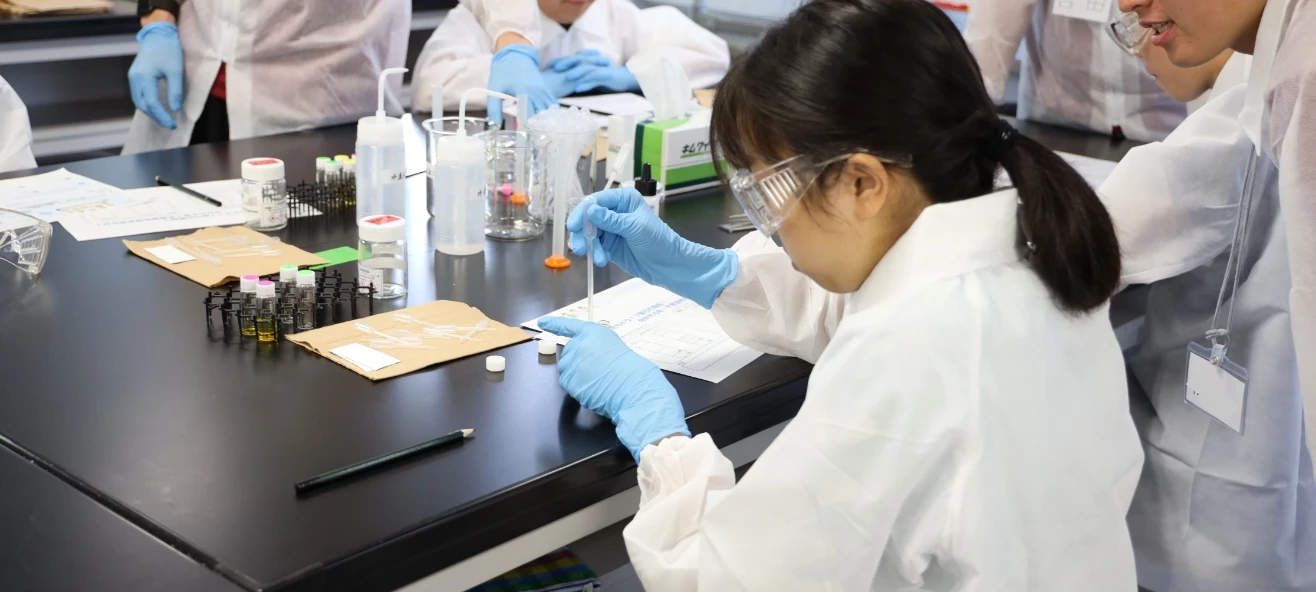

理工の全学部生が履修する共通実験科目「理工学基礎実験室」では、観察・計測の基礎を鍛え、ものづくりやシミュレーション、各種計測を通じて科学的な視点を育てます。また、発表と討論では、レポート作成や口頭発表までを含めた“伝える力”も磨きます。

安全管理や基本操作を徹底し、初学者が無理なく段階的に技能を積み上げられる設計です。

物理・化学・生命科学・工学の4系が連携し、電磁誘導やレンズ作製、水の分析・カフェイン抽出・ナイロン合成、細胞の顕微鏡観察・DNA抽出とPCR、粘度測定や自動計測、ホログラフィーなど多彩な実験を展開。テーマをローテーションしながら計測方法とデータの見方を横断的に学び、基礎技術を土台に専門横断の実践力へつなげます。学科ごとの上位科目や研究室配属、産業界での課題解決へと歩みを進める入口となる科目です。

-

03

TOPIC 03

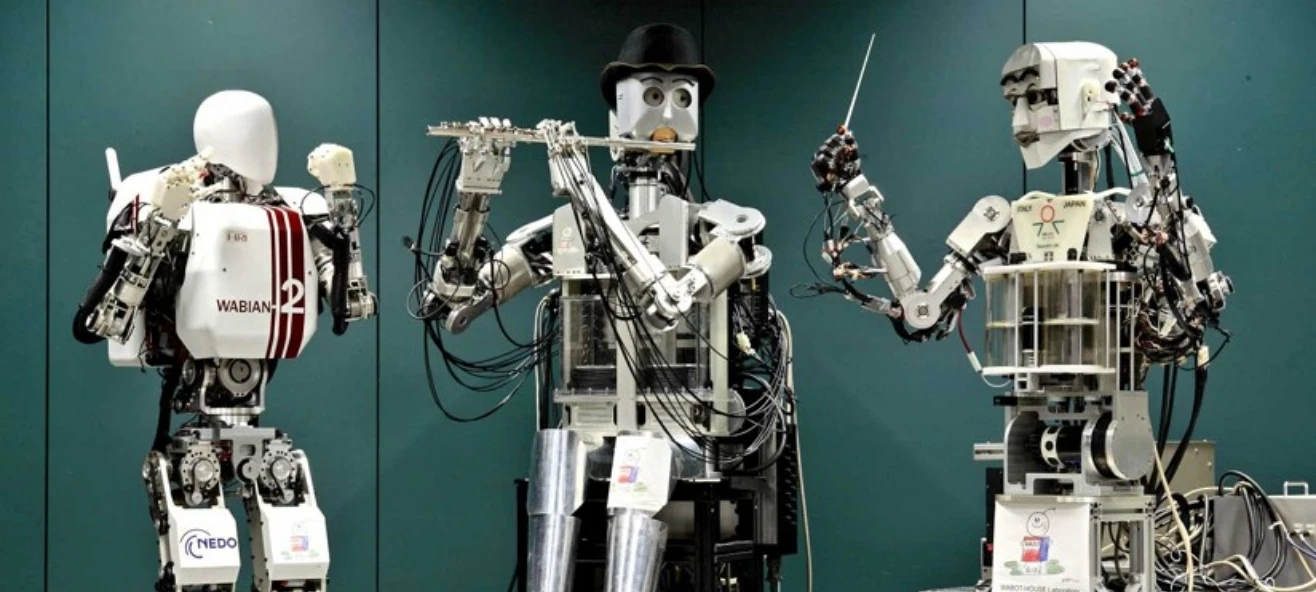

早稲田のヒューマノイド研究は、加藤一郎教授の時代に始まり、1973年の二足歩行「WABOT-1」、1984年の自動演奏「WABOT-2」へと発展してきました。その系譜は現在のヒューマノイド研究所に受け継がれ、「人を理解することで、人と自然に協働できるロボット」を目標に研究を進めています。投球動作を再現する上半身ロボットや、新生児蘇生法の訓練システムなど、スポーツや医療への応用も拡がっています。

人と同じ生活圏で違和感なく働くロボットの実装に向け、産学連携と社会実験を重ねていきます。

-

04

TOPIC 04

1988年に始まった早稲田理工の小中学生向け科学実験教室「ユニラブ」。大学の研究者や学生といっしょに手を動かし、“知っている”を“できる”へつなぐ体験を提供してきました。近隣の小中学生を対象とした小さな実験教室からスタートし、いまでは全国から参加者が集まる一大イベントへ。累計参加者は3万人を超え、鴨川や唐津、シンガポールなど学外でも展開。理工の実践教育のエッセンスを社会に開き、次世代の探究心を育む早稲田の夏の風物詩です。

-

05

TOPIC 05

2004年、理工系に特化した英語教育センターCELESE(セレス)が発足。

基幹理工学部では2010年に国際コースを設置、2018年に英語学位プログラムへ改編。全授業を英語で行い、国内外の学生が共に学ぶ環境を広げています。

創造理工学部の英語学位プログラム「SHIP」は、社会課題のワークショップや現地学習で実践力を育成しています。

CELESEの必修・選択科目と連動し、研究室や産業界で通用する科学コミュニケーションの基盤を整え、理工の学びを世界標準へ接続しています。

-

06

TOPIC 06

2000年のグランドデザイン策定委員会での議論を皮切りに、2001年の全学審議会(第4次)の審議と答申を経て、2002年に「新教員組織および教学会議体の件」を提案。

審議を重ね、2004年9月に学術院体制が発足しました。

学術院は、系統内の学部・研究科・研究所を一体運用し、学部教育・大学院教育・研究機能の強化を目指す枠組みです。

学術院長・副学術院長・学術院長補佐を置き、最高意思決定機関として教授会を設置。

あわせて教学会議体を見直し、大学全体の最高意思決定機関として「学術院長会」を整備しました。

理工学術院もこの枠組みのもとで運営され、後の再編や連携強化の土台となっています。

-

07

TOPIC 07

資源・環境の課題に挑むには、理工の知だけでなく、政策や経済、法、倫理までを横断する視野が欠かせません。

2007年4月、理工学研究科の環境・エネルギー専攻を発展させるかたちで独立の研究科を開設。

高度な専門知と倫理観を備え、技術面と政策面の双方から環境・エネルギーに取り組む人材育成を進めています。

教育研究にあたっての基本コンセプトとして「学問領域統合型アプローチ」と「産・官・民・学の共創」などを掲げ、実社会の現場で検証しつつ、大学の自律性を保った協働を重んじます。

工学と社会・人文科学を架橋するカリキュラムのもと、行政や企業、研究機関で課題解決を牽引できる人材を社会へ送り出します。

-

08

TOPIC 08

1965年の人工臓器の共同研究を起点に、2000年の学術交流協定を経て、2008年、東京女子医科大学に隣接する国有地に両大学の連携拠点「先端生命医科学センター(TWIns)」が開設。

医療と理工の融合研究・教育を推進する基盤となりました。

2010年には本学と東京女子医科大学の共同大学院「共同先端生命医科学専攻」が始動し、2017年には日本医療研究開発大賞・経済産業大臣賞を共同受賞。

国際連携と医理工連携を深化させ、先端医療の社会実装へとつなぐ研究・人材育成を加速しています。

-

09

TOPIC 09

2018年、文部科学省「卓越大学院(WISE)」に採択された「パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラム(PEP)」。

電力・エネルギー新産業の創出に挑む総合的課題解決力を備えた博士人材を、5年一貫で育成します。

2024年度の事後評価において、最高評価である「S」を獲得。同年度より大学院カーボンニュートラル副専攻へと拡大し、副専攻に参加する他コース学生と共に学ぶ環境を通じて、教育研究の幅を広げています。

文部科学省の補助事業を終了した2025年度以降も、参画13大学が教育・研究の更なる質的向上を目指し、継続して緊密に連携。企業・研究機関も参画した教育内容をアップデートするなど絶えず進化を続けています。

加えて、RA費支給や必修科目の旅費全額支援、海外長期派遣などの制度を整え、分野・大学の垣根を越える教育ネットワークを形成。修了時には13連携大学総長・学長連名の修了証を授与し、エネルギー革新の社会実装を担う人材を送り出しています。

-

10

TOPIC 10

早稲田オープン・イノベーション・フォーラム(WOI)は、知の実装を加速する共創の場として、2018年からスタートしました。

2019年に開催されたWOI’19には 、講演・パネルに加えて約70件の研究グループが出展。

妊婦超音波検診支援や自動運転インターフェースなどのデモが並び、産学の具体的な対話が進みました。

近年は本学の研究推進戦略に沿い、分野横断の連携や人材・ベンチャー育成の成果等を紹介しています。

2024年はGRC(Global Research Center)構想の紹介やWasedaリーダーズ・フォーラム、ネットワーキング/展示を通じて、研究シーズと企業ニーズの接点を広げました。

-

11

TOPIC 11

2020年、早稲田キャンパスの研究開発センターエリアに新研究開発棟「リサーチ・イノベーション・センター(121号館)」が竣工しました。

地下2階地上6階、延床面積約18536.98㎡というスケールの本館は、世界最先端の産学連携や大学発ベンチャー創出、「教育」と「研究」に次ぐ大学の第三の使命である「社会価値創造」を担う拠点となっています。

地下1階は約200名収容のカンファレンスルームと会議室、ホワイエを備え、 1Fにはガラス張りのギャラリーとカフェを設備。

2〜6Fは階層的なセキュリティを備えた専用ラボとなっており、ラウンジやミーティングスペースを動線の交点に配置することで、研究者の交流を生み出しています。