「地方だからという理由で、国際交流を諦めてほしくない」

社会科学部 4年 中垣内 茉南(なかがいち・まな)

同じ社会科学部のTAISIプログラム4年生で、一緒にワークショップを運営したメンバーと共に(左からキュロス菜里樹さん、アーンルンド・ベルグ・ヴェラさん、中垣内さん、櫻井アナイスさん)。早稲田キャンパス 14号館前の並木道にて

地元・福井県で、高校生向けに多様な視点からジェンダーを考えてもらう「高校生×早稲田生 国際交流ワークショップ―社会のモヤモヤについて考える―」を開催した中垣内さん。地方出身、そして帰国子女という立場から「学ぶ機会の不平等」に注目しました。そんな中垣内さんに、福井県でのワークショップ対面開催までの経緯と、社会科学部英語学位プログラム(以下、TAISI)での学びについて聞きました。

――ワークショップの概要を教えてください。

私の出身地・福井県の高校生を対象に、ジェンダーに関して感じる「モヤモヤ」をアカデミックな視点から考えてみようという趣旨で、TAISIで出会った国際色豊かな友人たちと共に開催しました。高校生にとっての国際交流の機会を生むこと、そして、英語を「学ぶための教科」ではなく、自分の意見を表現するためのツールとして使ってもらうことを目指しました。当日は、私の所属するゼミの釜野さおり教授によるジェンダー入門のミニ講義や、高校生同士のディスカッションを交えた3時間ほどのプログラムを実施。2025年6月28日と29日の2日間で、福井県内から計20名の高校生が参加してくれました。

ワークショップに参加した高校生との記念写真。開催後のアンケートでは、「自分が学びたいのは社会学かもしれないと気付いた」「無意識の中にあった自分の考え方を発見した」との回答をもらい、達成感を得られたそう

――なぜ開催しようと思ったのでしょうか?

私が日本の地方・都市部・海外という、全く異なる環境で学生生活を送ってきたことが背景にあります。福井市で生まれ育ち、小学6年生の時に、父の転勤でアメリカに移りました。現地の中学校・高校に通い、日本に戻ってきて早稲田大学に進学。その経験から感じたのが、住んでいる場所によって、学校の外で学ぶ機会に「差」があることです。

写真左:福井市在住時の小学4年生の中垣内さん。福井の伝統工芸である越前和紙づくりを体験した時の一枚

写真右:米国の高校で行われた卒業式にて。左から2番目が中垣内さん。実は、日本の「JKライフ」に憧れていたとか

福井に住む小学校からの幼なじみが、「国際交流に興味はあるけど、対面開催だと名古屋や京都まで行く交通費がかかるから諦めた」と話してくれたことが決定的なきっかけになりました。オンラインでは、交流の雰囲気が味わえない。でも、対面でイベントが開催されるのは都市部ばかり。そんな友人の声を聞いて、地方のコミュニティーと国際的なコミュニティーの両方を知る自分だからこそ、何かできることがあるのではないかと感じ、このワークショップを企画しました。高校生たちには英語での学びを体験してほしいので、進行や講義は日本語で行いつつ、グループワークでは英語で意見を交わしてもらいます。

――開催にあたり、苦労したことはありましたか?

一番大変だったのは、開催するまでの準備期間にぶつかった「外から来た人」という壁でした。教育関係機関などに協力を依頼したのですが、福井出身とはいえ小学校しか地元の学校に通っていない自分が、いきなり「福井で高校生のためのワークショップを開きたいです!」と言っても、なかなか信頼してもらえなかったんです。特に、参加者を集める広報活動が本当に大変で…。市内の高校一校ずつに電話をかけてお願いしたり、東京からポスターを郵送したりとまさに手探りの状態でした。電話口で「そういうのは難しいです」と断られたり、学校関係者と対話する機会を得られても「ジェンダーって女子しか興味ないでしょ?」と目を合わせてもらえない場面もあったり。国際的な話題であり高校生にも身近であるため、テーマをジェンダーにしましたが、まだ距離を取られていると感じる場面が多く、課題の根源を目の当たりにした気がしました。

それでも、こうした場を必要としてくれる高校生に届くようにと、別のオンライン教育プログラムで出会った地元の高校生2人にチームに入ってもらい、先生や友人を紹介してもらうなど、できることを一つずつ積み重ねました。Instagramを開設した他、両親の地元でのつながりもあり、1人、2人…と、地道に参加者を集めていったんです。

写真左:14号館のラーニングコモンズで、運営メンバーと打ち合わせをしている様子。TAISIの友人は、「地域の高校生にも世界とつながる学びを届けたい」という中垣内さんの熱意に共感して、一緒に運営をすることになったそう

写真右:第1回ワークショップのメンバーとの一枚。かつて地理的な制約で国際交流を諦めかけていた小学生時代の幼なじみ(右端)も、運営メンバーとして参加してくれた

――特にこだわった点を教えてください。

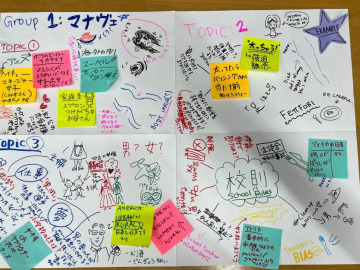

大学生が企画する「学外の学び」として、高校の授業と差別化したいと考えていたんです。そこで、一人ずつがノートに考えを書くのではなく、大きな模造紙を使ってグループで意見を書いて、可視化する形にしました。模造紙に絵や矢印を描きながら話を広げていくと、参加者が自然とリラックスできて、会話の流れも見えるようになります。「ここが一番盛り上がったね」「この意見からこんな発想が出たんだ」といったことが一目で分かり、場の熱量を共有しやすくなるんです。また、シールやカラーペンなども用意して、高校生が自由に表現できる雰囲気を大切にしました。

写真左:グループワークで作成した模造紙。カラーペンや付箋を使ってアイデアが鮮やかに書き込まれている

写真右:模造紙を指しながら意見を交わす高校生たち。英語を使いたい割合に応じて3つの班に分かれ、それぞれが自分の言葉で考えを伝えていた

――TAISIでの学びは、現在の活動にどう生きていますか?

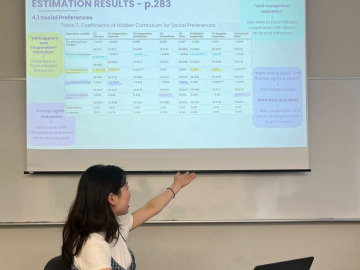

TAISIでは実践的な教育を掲げていて、実際に街に出て調査したり、プレゼンテーションをしたりと、体を動かす機会が多いんです。講義型の授業とは違ったスタイルで、自分に合っているなと思っています。また、英語で学ぶというのはワークショップ開催の原点にもありますし、とにかく多様な視点をぎゅっと詰め込んだプログラムが魅力的です。

周りには、ジェンダーや政治をはじめとした社会問題について日常的に意見交換をする学生が多くて、最初は「こんなにカジュアルに話せるんだ」と驚いたほどです。出身地や国も多種多様だからこそ、それぞれの立場の考え方を知ることができて、本当に刺激的な環境です。だからこそ、こうした対話の空気をそのまま保存して、福井の高校生にも届けたいという思いがありました。

写真左:中垣内さんが所属する釜野ゼミの集合写真。ワークショップについて相談すると、釜野教授は「意義のある取り組みですね」と中垣内さんの発案や行動を応援し、活動費の申請や関係者への連絡などを全面的にサポートしてくださったそう

写真右:ゼミでの発表の一コマ。好きな授業は、釜野教授の「Sociology of Gender」。日本社会におけるジェンダーやLGBTQ+の歴史や現状を、統計データを含むさまざまな資料から分析する

――今後の展望と、早大生へのメッセージをお願いします。

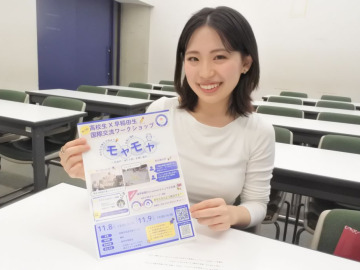

ありがたいことに、「また開催してほしい」と福井県庁の団体や地元の新聞社に支援をいただき、ワークショップの第2弾を11月8日と9日に福井市で開催しました。私が卒業する前の2〜3月頃にも第3弾を開催できたらと考えています。福井県とのつながりを大切にしながら、より多くの高校生が参加できる場を広げていきたいです。

取材中の中垣内さん。第2弾ワークショップのチラシを持って

皆さんも何かアイデアが浮かんだら、ぜひ遠慮せずに周りの人に話してみてほしいです! 私も「こんなことをやってみたい」と口に出したことで、友達や先生が「この人を紹介するよ!」とつないでくれたり、思いがけない形で協力してくれたりしました。私自身、3年生の後半でこの企画を思い付くまでは、「進路をどうしよう」と焦るばかりで、本当にやりたいことが分かりませんでした。でも、そうやって悩む時間も決して無駄じゃないと思います。焦らなくても、きっと自分の中に「ピンとくる瞬間」が訪れるはず。同じように悩んでいる人にも「大丈夫だよ」と伝えたいです。

第913回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

文化構想学部 3年 西村 凪紗

【プロフィール】

福井県出身。11歳から米国ニュージャージー州で過ごす。Ridgewood High School卒業。幼少期からバレエを習っており、早稲田大学バレエサークルCiel(公認サークル)に所属していた。地元では家庭でも学校でも福井弁が飛び交っていたため、都市圏からの日本人と多く出会った米国で英語と標準語を同時に習得したそう。ワークショップで地元に戻った際、参加した高校生の福井弁につられて思わずイントネーションが戻ってしまう場面もあったという。好きなワセメシは、「都電テーブル」の揚げだし豆腐定食。