"The people you meet and the experiences you have will be your new criteria for choosing a place to stay."

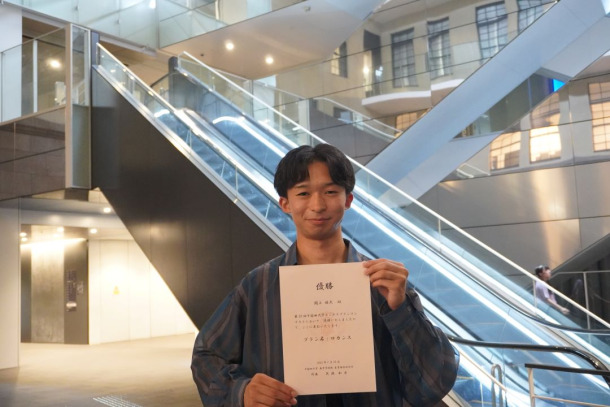

Yudai Sekigami, third-year student, School of Political Science and Economics

With the Waseda University Business Plan Contest certificate, on the first floor of Building No. 3 on Waseda Campus.

Until August 2025, Sekigami served as the representative of Guest house KOKOTAMAYA, a lodging facility renovated from a roughly 60-year-old vacant apartment building in Yaho, Kunitachi. Inspired by his experience promoting the appeal of lodging and events connected to the local community, he proposed "Locance," a platform dedicated to experiential lodging, at the 28th Waseda University Business Plan Contest (here in after referred to as BizCon) held in July 2025, and won the competition. We spoke to Sekigami about how he came up with the "Locance" plan and how he is creating a model for a new lodging experience.

-How did you feel when you won the business competition?

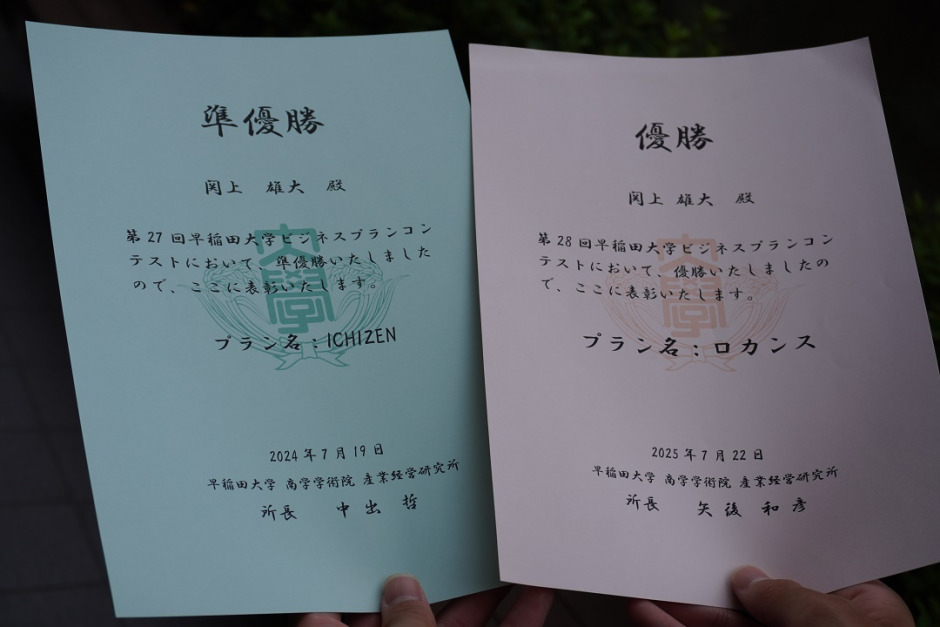

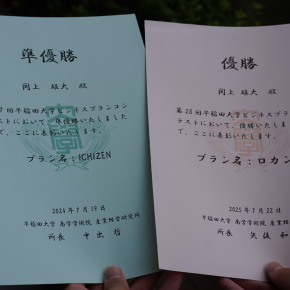

Actually, this is my third time competing, having participated in the competition two years ago, last year, and this year. When I first tried as a freshman, I was rejected due to poor paperwork... Last year, I made it to the finals and came second for a different project called "ICHIZEN," but I really wanted to win. I was so disappointed. I'm truly happy that I was able to get my revenge after a year and keep my word.

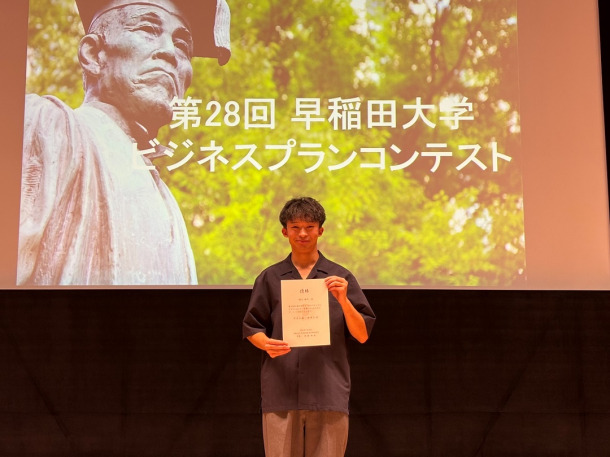

Sekigami when he won this year's (28th) Business Competition, his third attempt

--Please tell us about the specific content and vision of your winning plan, "Locance."

When planning a trip, many people use major online accommodation booking sites. And in a survey by a travel magazine, the top factors when choosing a lodging were price, meals, large public baths, and facilities. Perhaps it is precisely because the information on major sites focuses on the "inside" of the lodging that these naturally become the criteria for making a decision. However, I felt that this was unfortunate and raised the issue of the current situation where people only place importance on the "inside" of accommodations.

Locance, a platform for experiential lodging, is unique in that it allows users to search for lodging based on the type and degree of connection to the local community, and to search for lodging near people they want to meet or talk to. It is an app that is a lodging selection service that is completely specialized for "experiences spent in the local community." This was started out of a desire to let more people know about the fun of interacting with the local community and people that lie "outside" the accommodation, based on Sekigami’s experience running KOKOTAMAYA as a representative of Tamakomachi.

The service name "Locance" is an abbreviation of the catchphrase "Local Vacation, Local Resonance," and is inspired by the recently popular word "hocance," which is a combination of "hotel" and "vacation." "Locance" was created as the antonym of "hocance," based on the idea that "if you're going out to stay overnight, you might as well get involved with the surrounding area and people." He says that his goal going forward is to make the word and concept of "locance" commonplace when choosing accommodation.

Accommodation that values people and experiences offers guests an opportunity to easily experience the warm human connections they tend to forget in their busy daily lives, and it allows accommodation facilities to revitalize old facilities without large-scale renovations, resulting in cost-effective rebranding. Furthermore, we believe that experiencing local life will encourage relocation and dual residence, create a connected population, and lead to regional revitalization.

-What kind of facility is KOKOTAMAYA, the inspiration for the idea?

KOKOTAMAYA is a facility run by Tamakomachi, a student group based at Hitotsubashi University, and I served as its seventh representative. We slowly renovated a vacant apartment building that was roughly 60 years old, and in addition to preparing the rooms and handling customer service on a daily basis, we have also implemented better management systems, various accommodation plans, and many unique events involving the local community. One of our particular concepts is "farm stays," which combine agricultural experiences with lodging. Located in Yaho, Kunitachi, less than an hour from Shinjuku, the facility has attracted attention as a convenient way to experience farm stays without having to travel far.

Left: Part of the breakfast plan, participants are harvesting vegetables at the nearby community farm "Kunitachi Hatakenbo," which is a partner of the restaurant. The vegetables available change with the seasons.

Photo on the right: A group photo of "KOKOTAMAYA" and the management team

-Is there any memorable event that occurred during your time with KOKOTAMAYA?

People with unique backgrounds came to stay with us, and we were able to meet people we would never have come into contact with if we had just lived a normal student life. For example, we had someone from France who was staying with us for about two months, but we didn't speak French, so at first, we both conversed in broken English. As we communicated using gestures, we gradually became more comfortable with each other, and by the end we had become good enough friends to go to ramen restaurants and public baths together.

Also, in the "Common Room," a shared living room where guests and staff can interact leisurely, I saw this person playing shogi with one of the members. It made me realize that even if you don't fully understand the language, you can connect with others by having something you can enjoy in common, like shogi. I have countless other memorable memories from this "Common Room," where people with diverse backgrounds from all over the world and from all over the world gather.

A moment in the "Common Room" with a long-term guest from France, gathered around a hotpot. "The memories of eating meals and playing cards with the guests from each time will last a lifetime," says Sekigami (fifth from the left).

-Why did you become interested in "local areas" and "accommodation" in the first place?

I've always loved buildings, and I was also very interested in "renovation," which is the process of using old buildings for a long time, such as renovating sake breweries into accommodation facilities and reusing abandoned schools as roadside stations.

When I was thinking about which student club to join after entering Waseda, I decided on buildings and their renovation, which I could use my passion for, plus my interest in local business, which I had wanted to do since high school, plus my love of traveling - all three of these combined to make me think, "This is it!" and I joined Tamakomachi. It's an intercollegiate club, and there were no Waseda students in the group until I joined, so it took a lot of courage at first.

Sekigami was interviewed in Building 3. "If you're interested in Tamakomachi or KOKOTAMAYA, please come and visit us!" he said.

--Please tell us your future prospects and a message for Waseda students.

The thing I want to convey most is that "it's so much fun to be involved with the local community and its people." Through our activities at KOKOTAYMAYA, we've heard comments like, "I can't believe such a pleasant, idyllic rural landscape still exists in Tokyo!" , and "I bought a house near this field because I thought this area would be a nice place to live and raise children." I don't think our events were the only reason people moved here, but the realization that I was playing a part in creating an attractive and unique community was a great encouragement for me, and it made me feel like I was a part of the community. I myself had no connection to Kunitachi or the Yaho area until now, but through our various activities I've become familiar with many faces, and I'm really happy that this place has truly become like a "second home."

Finally, it's never too late to think, "This area is interesting" or "I want to make this area better," so I encourage everyone to visit the areas that interest you and immerse yourself in the local culture and people.

910th

Interview, text, and photography: Waseda Weekly Reporter (SJC student staff)

Yuki Matsumoto, 2nd year School of Commerce

【Profile】

Sekigami is preparing to open a community space for young people in the Tama area, aiming to open by the summer of 2026.

Originally from Saitama Prefecture, he graduated from Saitama Prefectural Urawa High School. He entered the Faculty of School of Political Science and Economics because he was attracted to the idea of studying political science and economics systematically. In his seminars, he is studying the relationship between local government urban planning and the regional economy.

His hobby is trying new things every day. He is always looking for new excitement, whether it be visiting new places, interacting with new people, or trying new activities and foods. Recently, he has finally fulfilled her long-cherished dream of sharing a room with a fellow Tamakomachi alumnus. His favorite Waseda meals are the Shrimp Mayo Abura Soba and the Goku Shrimp Tsukemen from Guren.

Sekigami's Instagram: @y_sekigami

Guesthouse KOKOTAMAYA Official

X: @_kokotamaya

Instagram: @guesthouse_kokotamaya

Website: https://kokotamaya.com/

![[Save version] Map of the four main campuses](https://www.waseda.jp/inst/weekly/assets/uploads/2025/09/17cb2975123fc5103172ef60bd98608d-610x458.jpg)