早稲田大学歴史館 非常勤嘱託職員 小薗 崇明(こぞの・たかあき)

1923(大正12)年9月1日、南関東を震源とするM7.9の巨大地震が発生しました。関東大震災です。全体の死者は東京・横浜を中心に約10万5000人に及びました。

地震発生当時の早稲田大学の様子について、『早稲田大学百年史』第三巻には次のように記されています。高田早苗総長、坪内逍遙名誉教授、市島謙吉名誉理事らは大隈会館で記念事業などの協議を終え昼食の席に着いた時に大地震に遭遇。会館全体が大波のように揺れたそうです。学内の建築物の被害は全壊2カ所、半壊1カ所、破損1カ所、焼失1カ所、学生の罹災者は806名、死者は5名、教職員の罹災者は32名、死者は0名でした。

写真左:倒壊した大講堂(現在の早稲田キャンパス8号館付近)。現在の大隈記念講堂とは異なる。詳細はこちら(早稲田大学写真データベース、原版写真、B065-14)

写真右:応用化学実験室(現在の早稲田キャンパス6号館付近)の焼け跡(早稲田大学写真データベース、原版写真、B118-06)

東京の被害の中心地(日本橋、京橋など)に比べ被害が少なかった早稲田大学は、避難者の収容・救護を担うことになります。『早稲田学報』第343・344合併号には「出来得る限り校舎を開放して広く避難者の便に供」したとあり 、警視庁編纂『大正大震火災誌』によると721名の避難者を収容しました。

関東大震災の被害は地震による家屋の倒壊や火災にとどまりませんでした。地震後に発生した朝鮮人暴動のデマを信じた軍隊や自警団によって関東各地で朝鮮人への虐殺があり、数千人が犠牲になりました。早稲田大学周辺はどうだったのでしょうか。

朝鮮人暴動のデマに対する早稲田大学の対応

前掲『大正大震火災誌』には、9月2日未明戸塚町に「鮮人(※1)放火ノ流言始メテ起ル」とあり、3日には「鮮人暴行ノ流言ハ益々盛ンニ行ハレ、遂ニ戎兇器(刀や鉄砲等の武器)ヲ携ヘテ所在ヲ横行スル自警団ノ発生ヲ促シ」ました。大学周辺にも朝鮮人の放火や暴行に関するデマが起こり、町では自警団が形成されたのです。

(※1)朝鮮人を指す言葉で現在は差別語だが、歴史資料として原文ママとする。以下同。

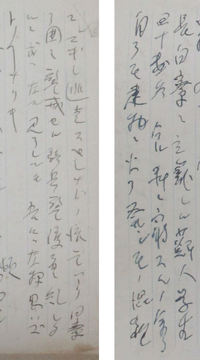

歴史館東伏見アーカイブズに所蔵されている震災時の庶務課の日誌は、当時の大学の状況をリアルタイムで伝える貴重な資料です。9月2日には「付火(放火) 及井戸ニ毒薬投下ノ企アル由シ今夜一同協力シテ中(校内) ノ用心スル事」とあります。また、前掲『早稲田学報』には、朝鮮人の「放火するを見、或は爆弾を投下したといふ説が山ノ手一帯を脅かし」、「職員各自の家庭の安危をも省みず熱心日夜警備に力めた」とあります。このように大学にも朝鮮人暴動(放火、井戸に毒薬、爆弾投下)に関するデマが流れ、職員が警戒にあたりました。

震災時の庶務課の日誌(三号館旧蔵資料58-04)。9月3日には、下谷の工場で働いていた朝鮮人を大学が長白寮に保護をお願いした、と記されている

また、5日には「長白寮ニ立籠レル鮮人学生四十数名、食料ニ窮スルノ余リ自ラ其建物ニ火ヲ発シ、其ノ混雑ニマギレ逃走スベシナドノ流言アリ、同寮ヲ囲ミ警戒セル騎兵警護者之乱レタルニ、或ハ左モ見ラレルモ、吾々ハ左様思ハズトノ事ナリキ」とあります。ここで登場する「騎兵警護者」は戸山の近衛騎兵連隊と思われます。同連隊は長白寮にいる朝鮮人学生が食料困難のため建物に火を付け逃亡するというデマを信じて寮を囲みますが、大学側は「左様思ハズ」と信じていません。

この長白寮ですが、震災の翌年に朝鮮総督府(※2)で作成された「在京朝鮮人状況」によると、別名「信哉庵」と呼ばれ、住所は「下戸塚六五五」。朝鮮人苦学生が多く止宿した寮で、経営者は「伊藤七雄」とありますが、どのような人物だったのでしょうか。

(※2)1910年の韓国併合から1945年まで朝鮮に設置された日本の朝鮮統治機関。

朝鮮人学生を救った伊藤七雄

宮沢賢治研究では、宮沢賢治と親交があったことから伊藤の名が度々登場します。例えば、『新校本宮澤賢治全集』第16巻(下)には、伊藤は岩手県胆沢郡水沢町出身で日本労農党に属していたとあります。また、1931年の『自治団体之沿革』『水沢町史』などで早稲田大学で学んだことが、後者では「早稲田大学政治経済科」卒業が確認できます。

同じく宮沢賢治と親交があった作家、森荘已池(そういち)の『菩薩行のひと』にも伊藤の記述があり、そこには関東大震災時、長白寮で朝鮮人学生「二十数人を、遂に一人の犠牲者も出さずに護り通した」とあります。当時、伊藤は24歳。震災から1年後に発行された『震災美談』には次のように記されています。

「朝鮮人に対する理解と同情が深く、従来信哉庵と称する鮮人苦学生の寄宿舎を経営し、直接間接に鮮人学生のため便宜を与へて居た。九月一日の震災後付近朝鮮人達は食料其他必需品の買入れも苦学生の身に貯へもないので意の如くならず、又町民一般から誤解を受け配給にも除外されて構ひ付けられず。其の上自警団からは圧迫を受けるといふ始末で、殆ど困窮の極に陥って居たのを、伊藤氏は朝鮮総督府出張所や東京府庁などへ交渉して信哉庵に寄宿中の李日祥初め五十四名のために食料品の配給を受け、よく保護救済に努力した」

以上のように、伊藤は長白寮で朝鮮人学生を保護しましたが、『震災美談』は「内鮮融和(※3)」促進のために収集された美談です。あまりにも多くの犠牲者が出た朝鮮人虐殺の問題を美談によって消し去ろうとする力学が働き、震災後にたくさんの美談が語られるようになったことも忘れてはいけません。1923年11月15日の『早稲田大学新聞』には、震災を経験した朝鮮人学生の声として「我々は非常に宜い教訓を知った、日本国民は決して朝鮮民族と同化することの出来る国民ではないと云ふことを」と記載されています。

(※3)朝鮮を植民地支配する中で、内=日本、鮮=朝鮮の民族対立を緩和させる意で同化政策のために使用されたスローガン。

前掲『新校本宮澤賢治全集』によると、震災後、伊藤はドイツに渡りますが、「留学中胸を病み、大島に土地を買い、大正末年あるいは昭和初年のころ家を建て療養」します。1931(昭和6)年4月に大島農芸学校を設立しますが、同年8月13日に亡くなり(享年32歳)、学校も翌年1月には廃校になりました。また、1925年3月22日『東亜日報』によると、長白寮も同年に朝鮮総督府によって突然廃止されました。

かつて長白寮があった現在の風景(早稲田キャンパス14号館付近)

〔参考文献〕

早稲田大学校友会『早稲田学報』第343・344合併号(早稲田大学校友会、1923年10月)

1923年11月15日『早稲田大学新聞』

中島司『震災美談』(中島司、1924年)

1925年3月22日『東亜日報』

警視庁編『大正大震火災誌』(警視庁、1925年)

篠田雀『自治団体之沿革』(東京都民新聞社、1931年)

後藤廣『水沢町誌』(岩手県胆沢郡水沢町役場、1931年)

森荘已池『菩薩行のひと』(自然療養社、1948年)

早稲田大学大学史編纂所『早稲田大学百年史』第三巻(早稲田大学、1987年)

宮沢清六ほか編『新校本宮澤賢治全集』第16巻(下)(筑摩書房、2001年)

姜徳相『関東大震災・虐殺の記憶』(青丘文化社、2003年)

裵姈美編『在日朝鮮人留学生資料』1~3(緑蔭書房、2012年)

早稲田大学百五十年史編纂委員会『早稲田大学百五十年史』第一巻(早稲田大学、2022年)

※歴史館所蔵資料については、早稲田大学写真データベース、三号館旧蔵資料、早稲田界隈地図資料を使用。

小薗 崇明(こぞの・たかあき)/早稲田大学歴史館 非常勤嘱託職員

専修大学大学院文学研究科博士後期課程修了、博士(歴史学)。東京大空襲・戦災資料センター学芸員、早稲田大学他非常勤講師を兼務。関東大震災、東京大空襲、平和教育を専門とする。著書に『写真集関東大震災』(西日本出版社、2023年)、共著に『関東大震災一〇〇年の今を問う』(日本経済評論社、2024年)など。