映画を見る、読む、書く、そしてメディアと批判的な視点で向き合うことは、日常的な抵抗の一つ

大学院国際コミュニケーション研究科 修士課程 2年 リゴン ジョアナ マリー

早稲田キャンパス中央図書館近くの早慶戦百周年記念碑の前で

「私はここにいる。それは、彼らがそこにいたからだ」

自分の研究テーマや進路、なぜ今この場所にいるのか、なぜ愛してやまないフィリピンを離れているのか。そんな問いを投げ掛けられるたびに、私はこの言葉を思い浮かべます。これは、文化研究の先駆者スチュアート・ホールの言葉に由来しています。彼はかつて、「移民は英国の労働者階級の同意なしにやって来た」と批判するヤジに対し、こう返しました。

「我々がここにいるのは、あなたたちがかつてそこ(故郷)にいたからだ」

戦争や植民地支配が終わっても、その影響が消え去るわけではありません。それは移民という形で姿を変え、今も続いているのです。

私自身、この視点を強く実感しています。私は、帝国主義や植民地主義の影響が今もなお根強く残るフィリピン出身で、女性であり、日本ではマイノリティーでもあります。ですが、教育を通じて新たな扉が開かれ、現在は早稲田大学の大学院国際コミュニケーション研究科(GSICCS)で映画やメディアについて研究しています。なぜなら、映画やメディアは世論を形成し、社会の現実を描き出し、時には支配的なイデオロギーに対抗する力を持つからです。

幼い頃から、私は映像作品に夢中でした。そして今、それらを研究対象としながら自分自身を映し出し、また、社会に対する抵抗の手段として向き合い続けています。だからこそ私は、太平洋戦争を舞台にした、米国、日本、フィリピンの反戦映画を研究して修士論文にし、ポストコロニアリズム(植民地主義に対する先鋭的な思想や理論)と脱植民地化に焦点を当てた研究者としての道を歩みたいと考えています。

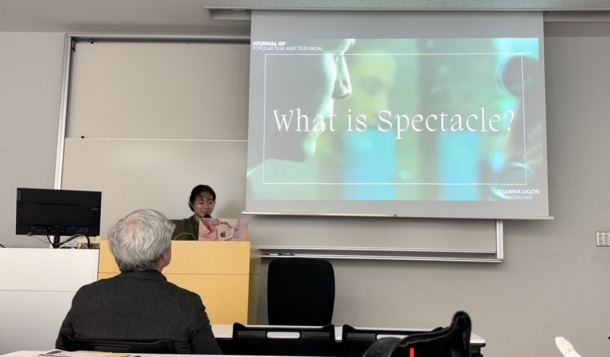

私は、これらの映画が「スペクタクル」(※)(劇的な照明、スローモーション、急速な編集、迫力ある音楽や爆発など、強烈な映像と音響を伴う過剰な瞬間と私が定義する映画技法)をどのように使っているかに注目しています。このようなスペクタクルはしばしば圧倒的であり、観客に思考を一時停止させ、すべてを受け止めさせるように設計されています。

(※)サイモン・ルイスとジェフ・キングの両氏の概念と定義を組み合わせて論文で定義した。

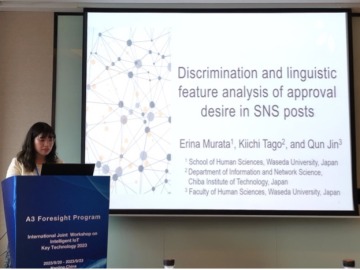

「スペクタクルとは?」 と題してプレゼンを行いました

映画を見ていて、その瞬間に思わず息をのむ…、そんな経験は誰しもあるはずです。例えば、ウォシャウスキー兄弟監督の『マトリックス』(1999年)でキアヌ・リーブスが弾をよけるシーン、ピーター・ジャクソン監督の『ロード・オブ・ザ・リング』(2001~2003年)でのヘルム峡谷の戦い、またはマーベル映画のスーパーヒーロー同士の壮絶なバトルシーンなど。これらはいずれもスペクタクルの典型例です。そして、反戦映画においては、大規模な爆発や混沌とした戦闘シーンが、その視覚効果のために用いられることが多くあります。

私の論文では次の映画を取り上げています。

- 『硫黄島からの手紙』2006年、クリント・イーストウッド監督

- 『太陽の帝国』1987年、スティーブン・スピルバーグ監督

- 『シン・レッド・ライン』1998年、テレンス・マリック監督

- 『神なき3年間』1976年、マリオ・オハラ監督。フィリピン映画の名作

- 『トラ・トラ・トラ!』1970年、米国と日本の共同制作映画。米国シーンはリチャード・フライシャー監督、日本シーンは舛田利雄監督と深作欣二監督が制作。日本で最も伝説的な映画監督の一人である黒澤明監督が、財政的および創造的な対立などさまざまな要因が絡み、クレジットなしで貢献したことでも知られている

これらの作品から、太平洋戦争に関する「我々vsやつら」という二項対立がどのように描かれているか、という視点を得られます。ジョン・ W・ ダワーの著書『容赦なき戦争』(1986年)によれば、太平洋戦争は人種間の戦争でもありました。ダワーは戦時中のプロパガンダ(宣伝、特に政治的意図を持った宣伝の意味で使われることが多い)の分析を通して、米国が日本人を亜種として集団的な脅威とみなし、猿のような誇張した表現で人種的劣位を強調した一方で、日本は米国を道徳的に腐敗した帝国主義者として描いたと指摘しています。

この人種に基づく二項対立は、戦争を「純粋で自己犠牲的な日本」と「腐敗した物質主義的な西洋」の衝突として描いています。また、ダワーはフィリピン戦争での米国の植民地化政策の歴史も取り上げ、「フィリピン人は野蛮で、半分悪魔、半分子ども」と描き(このことは、1899年ラドヤード・キップリングの詩『The White Man’s Burden』で有名になりました)、この言葉は植民地暴力を正当化するために使われたと述べています。第2次世界大戦中、日本人のフィリピン人に対する見方も同様に曖昧なものでした。他のアジア人よりも洗練されているとは考えられていたものの、西洋化されたために文化的に危うい存在だと見なされたのです。

戦時中のプロパガンダに見られるような偏向的で非人間的な物語とは対照的に、私の論文で取り上げた反戦映画は、複雑な人間関係や人間の感情を提示することで、世界社会が平和的共存と平等に向かっていること、そして人種戦争には単に人々が憎しみ合う以上のものがあることを示唆しています。これは特にヒーロー、敵、犠牲者、歴史的出来事への認識を形成する壮大な映像を通して、ポストコロニアル(脱植民地主義)と根強い固定観念が、いかに表面化し続けているかを明らかにするものだと考えています。

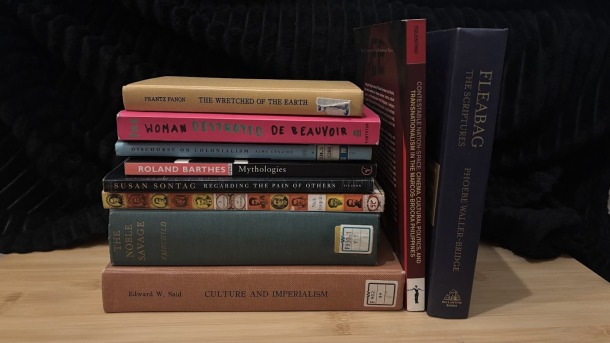

論文参考文献と趣味の本

そこで私は論文で、これらの映画が、感情的に印象的なスペクタクルを通して、敵だと思われるものを人間化し、観客に印象を残そうと努力していることを論証しています。特にスペクタクルな演出によって、「英雄」「敵」「犠牲者」のイメージがどのように形作られるのかに注目すると、これらの映画が表面的にはステレオタイプを崩しているように見えつつも、実は道徳的・国家的優位性を強化する側面を持っていることが分かります。このような描写は、人種差別にさらされることの多いアジア諸国では共感的に見えるかもしれませんが、観客の反応はもっと複雑です。観客は、登場人物に感情移入することで、「敵」を単なる物語上のシンボルとして消化し、その人間性に深く向き合う機会を失ってしまうのです。

さらに、こうした映画のスペクタクルは、観客を魅了しつつも現実の権力構造を覆い隠し、社会の現状を維持する装置にもなり得ます。これは、フランスのマルクス主義哲学者ギー・ドゥボールが唱えた「スペクタクル社会」の概念とも通じるものです。映画は、社会が平和的共存へと進んでいるように見せかけますが、その裏で権力関係は変わらないまま残り続けています。スクリーンの中では平和や相互理解が演出されますが、カメラが止まった後も、社会の構造はそのままなのです。

私が扱っている映画がスペクタクルに満ちている一方で、論文を書く作業自体は決して華やかではありません。夜通しの執筆、度重なるスランプ、絶え間ないインポスター症候群(自分の評価を過小評価し、他人からの評価を疑う心理的傾向)、これらは大学院生なら誰もが経験する通過儀礼のようなものです。

私の日常の約60%は、論文執筆と映画鑑賞、読書に費やされています。残りの40%は、資本主義社会の一員として仕方なくこなす仕事にささげられていますが、完璧なワークライフバランス(?)といえるでしょう。

学問と仕事の両立で、私は東京の旅行系制作会社でメディアプロデューサーとして働き、早稲田大学の広報課で記事執筆も行っています。2025年3月には、1993年のノーベル生理学・医学賞受賞者リチャード・ロバーツ博士の講演を取材しました。彼の講演は、「Nobel Prize Dialogue Tokyo 2025」の一環として開催され、約200人の学生や教職員が参加しました。

大学広報課で執筆した記事

こうして日々を過ごしながらも、私はメディアの渦中にいることを自覚しています。だからこそ、映画を見る、読む、書く、そしてメディアに批判的な視点で向き合うことは、消極性と自己満足を打ち破る、私なりのささやかな抵抗です。資本主義、植民地主義、消費主義、階級主義、これらの強力な力は、私にとって常に大きな影響を及ぼしているので、それに対抗する努力が必要です。それでも、どんなに小さく無力でも、日々の抵抗を積み重ねていきたいです。

ある日のスケジュール(平日の理想的なスケジュール。実際は、その日の気分で調整しています)

自家製チャンポラード(フィリピンで朝食やおやつなどに食べられるチョコレートがゆ)

- 09:00~10:00 アラームを15回くらいスヌーズした後、ようやく起床(朝は苦手です)

- 11:00~16:30 図書館、カフェ、または制作会社のオフィスで執筆・編集・広報イベント取材など。合間に食事と、たいていオーディオブックを聴きながらメンタルヘルスウォーキングをします。この散歩は私の心を健全に保つためにとても重要で、今は『刈り入れの日の出:ハンガー・ゲーム』(スザンヌ・コリンズ著)を聴いています

- 17:00~18:40 修士・博士課程の学生によるライティング・ゼミ(毎週火曜日)

- 19:00~20:00 夕食(自炊または、早稲田、高田馬場、池袋で友人と外食)

- 21:00 映画または、ドラマ鑑賞(今はApple TV+の『セヴェランス』にハマっています)

- 22:00~24:00 読書、または論文執筆に取り組む

- 24:00~25:00 就寝。休息もまた、ささやかな抵抗です

【参考文献】

Dower, John. War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War. New York: Pantheon Books, 1986.

Debord, Guy, and Ken Knabb. The Society of the Spectacle. London: Rebel Press, 2005.

Hall, Stuart. “General Introduction: A Life in Essays.” In Essential Essays, Volume 1: Foundations of Cultural Studies, edited by David Morley, 1–19. Durham, NC: Duke University Press, 2018.

King, Geoff. Spectacular Narratives: Hollywood in the Age of the Blockbuster. London: I.B. Tauris, 2000.

Lewis, Simon. “What Is Spectacle?” Journal of Popular Film and Television 42, no. 2 (2014): 105–12.

※この記事は英語から日本語に翻訳しています。