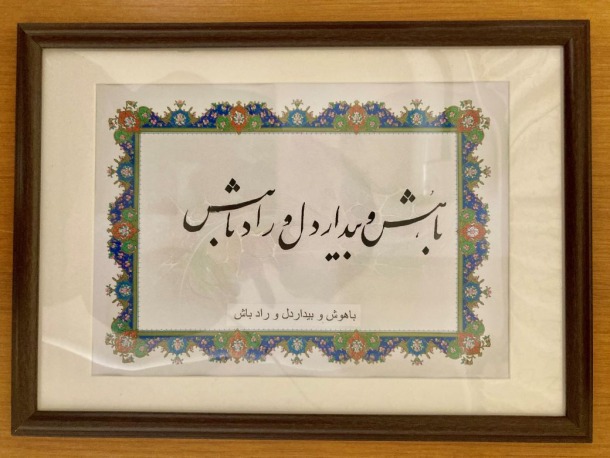

Persian calligraphy meaning "Be wise, cautious and generous"

Associate Professor Faculty of Science and Engineering Ayaka Sugawara

After graduating from the Department of English Language and Literature, Faculty of Letters School of Humanities and Sociology ofthe University of Tokyo, Sugawara completed her graduate studies at the same university (Literature), and completed her doctorate at the Department of Linguistics and Philosophy, Massachusetts Institute of Technology. Sugawara has been in her current position since 2019. Sugawara's specialty is child language acquisition.

When I was studying abroad in the United States to get my doctorate, one of my fellow graduate students, a Korean classmate, was studying Arabic. When I said to the classmate, "Arabic characters are difficult, aren't they?", the classmate said, "It's difficult, but it's beautiful!" and showed me the "Arabic calligraphy" works. Although the classmate didn't do calligraphy themself, I was very interested when the classmate showed me the works on the web. However, I didn't have a chance to see or learn the works in the United States after that.

After getting my doctorate and returning to Japan to take a job at a university, I decided I wanted to take up a hobby and remembered Arabic calligraphy. I searched for classes and found that in Tokyo there were classes for Persian calligraphy as well as Arabic calligraphy. In fact, I had been researching the Persian language with an Iranian friend since I was a graduate student, so I thought that if I was going to learn something, it would be Persian calligraphy, and I started attending a class. As it turned out, I ended up taking a class taught by Hisako Tsunoda, a leading authority on Persian calligraphy in Japan.

The first thing you learn in beginner classes is how to make a brush and write each character. That's right, you "make" a brush. Although I say brush, I don't mean the kind of brushes used in Japanese calligraphy; instead, a stick of bamboo with a hole in the center is carved to the thickness appropriate for the brush. Depending on the angle at which you slide the brush, you can write thick lines, thin lines, or lines that gradually change thickness. Reeds are hard to come by, so when I want to make brushes of different thicknesses, I buy commercially available bamboo brushes and cut off the brush part to make my own.

The actual brushes I made. The brush in the foreground is made from reed, and the brushes in the background are made from bamboo of different thicknesses.

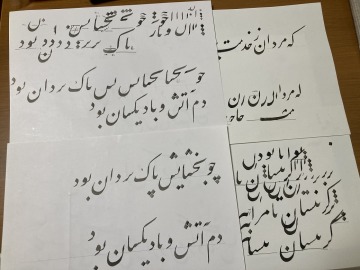

When practicing how to write characters, we practice over and over again while looking at the teacher's example. We practice to make sure that the roundness and the angle at which the lines intersect are consistent every time, but this is also quite difficult.

Left: A photo of the participants practicing a line from a work by the 13th century poet Saadi: "Do not seek in old age the joys of youth."

Right: Practice repeatedly until you are satisfied with the length, thickness, and angle of the line.

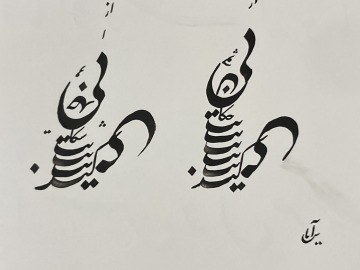

First, I had to learn to "write in the same way every time," so I started by making a piece of work that "lined up many single characters." After practicing each character, I practice connecting the characters to write parts of poems, etc. When making a piece that spans multiple lines, I asked my teacher to write a sentence that I had found in the textbook I used to study Persian, and I wrote that. I also sometimes combine the constituent characters to create a picture-like piece.

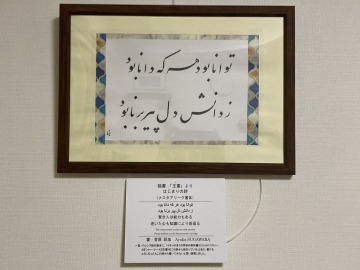

Left: A work that challenges the "Poem of Beginnings" from the Book of Kings by Ferdowsi, a poet of the 10th or 11th century.

Right: This work is a composition and design of the first two lines of the first volume of the 13th century poet Rumi's "Spiritual Masnavi": "Listen, how the reed flute speaks/How it expresses the sadness of separation." The sign on the bottom right reads "Aya S."

Practicing while looking at the model is a great way to take a break from my research, and looking at the finished work gives me a sense of accomplishment. It may be presumptuous of me to say this as someone who is learning, but if you think "Persian calligraphy sounds interesting!", why not give it a try?

![[Save version] Map of the four main campuses](https://www.waseda.jp/inst/weekly/assets/uploads/2025/09/17cb2975123fc5103172ef60bd98608d-610x458.jpg)