公共哲学(政治)【政治経済学部設置科目】

政治経済学部 3年 寺崎 秀悟(てらさき・しゅうご)

早稲田キャンパス 3号館にて。齋藤純一先生(左)と寺崎さん(右)

「それは、価値の複数性を条件とし、共通の世界にそれぞれの仕方で関心を抱く人々の間に生成する言説の空間である」

政治経済学部の必修科目「公共哲学(政治)」(オープン科目)を担当している齋藤純一先生(政治経済学術院教授)は、著書『公共性』(岩波書店)で「公共性」をこのように説明しています。

私たちが生きるこの世界には複数の多様な意見や価値観、経験が併存しており、それらが深甚な対立を見せる場合も少なくありません。こうした状況の中で、私たちはどうすれば他者と協働していくことができるのでしょうか。言い換えれば、通約不可能な複数性(=意見の不一致)の存在を前提としつつも、それを可能にするための基本的な諸自由を抑圧するのではなく、むしろ尊重し、擁護し、促進するような社会を、私たちはいかにして実現することができるのでしょうか。

こうした問いと向き合い、過去や現在の思想家による議論や人々の実践と対話しながら、自由と複数性が擁護される望ましい社会のあり方を「探究」していくのが、「公共哲学(政治)」という科目です。

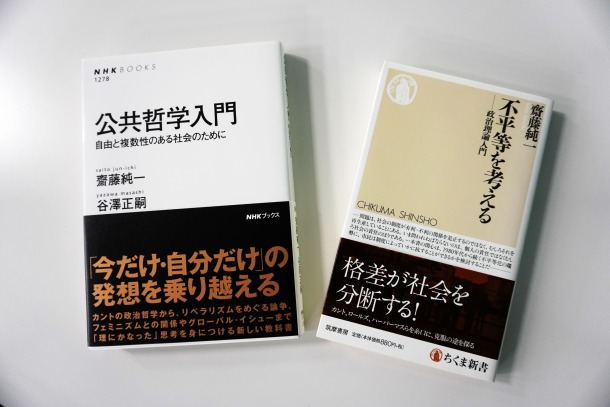

この授業の指定教科書『公共哲学入門 自由と複数性のある社会のために』齋藤純一/谷澤正嗣(NHK 出版)と、参考文献『不平等を考える』齋藤純一(筑摩書房)

講義には、私たちが日常の中で抱く素朴な疑念を公共的な「問い」として捉え返していくためのヒントがたくさん含まれています。例えば、「民主主義」をもっぱら選挙や多数決のこととして理解する言説に疑念を抱いていた私は、本科目を受講する中で熟議民主主義という民主主義構想を知り、「話し合い」の重要性を強調するその考え方に強く引かれました。そして現在は、熟議民主主義論において「聴くこと(listening)」が果たす(べき)役割について日々研究をしています。

本科目は哲学の授業ですから、抽象的で難解な議論もいくらかは登場します。しかし、先生はそうした議論を時事的な話題や身近な具体例も交えながら平易な語彙(ごい)で解説し、学生からの質問やコメントにも丁寧かつ示唆に富む応答をしてくださいます。勉強を進める中で直面する理解や共感のできなさも含めて、私たち自身が講義から読み取り、感じ、考えたことを言葉にして表明していくその過程によって、本科目はそれ自体が公共的な空間となり、「閉じていない探究」の場となっているのです。