「父のように早く亡くなる人を一人でも多く救えるような研究に携わりたい」

大学院人間科学研究科 修士課程 1年 菅谷 侑香(すがや・ゆうか)

所沢キャンパス100号館 原研究室にて

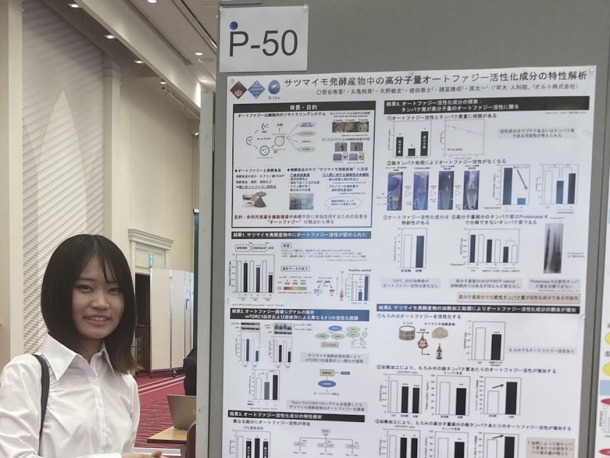

焼酎の製造過程で排出されるサツマイモ発酵産物(焼酎粕(かす))に含まれるオートファジー成分について研究し、第37回日本動物細胞工学会2024年度大会(以下、JAACT2024)の研究発表では最優秀ポスター発表賞を受賞するなど目覚ましい成果を挙げている菅谷侑香さん。自身の研究に加えて、研究室の仲間と商品開発にも携わるなど、研究の実用化にも積極的に取り組んでいます。そんな菅谷さんに研究テーマや学生生活、今後の展望について聞きました。

――研究しているテーマについて教えてください。

サツマイモ発酵産物のオートファジー活性化成分について研究しています。オートファジーとは、簡単に言うと細胞内のリサイクリングシステムです。2016年に生物学者の大隅良典先生がそのメカニズムを解明し、ノーベル生理学・医学賞を受賞して脚光を浴びました。

私の研究では、食品の中のどんな成分がオートファジーを活性化させるのか、また、どのような経路で活性化しているのかについて詳しく調べています。

写真左:サツマイモ発酵産物を長時間加熱・乾燥したもの

写真右:サツマイモ発酵産物の水抽出液。左の写真の粉末を水と合わせて遠心分離し、その上澄みを取る

――そのテーマに興味を持ったきっかけは何ですか?

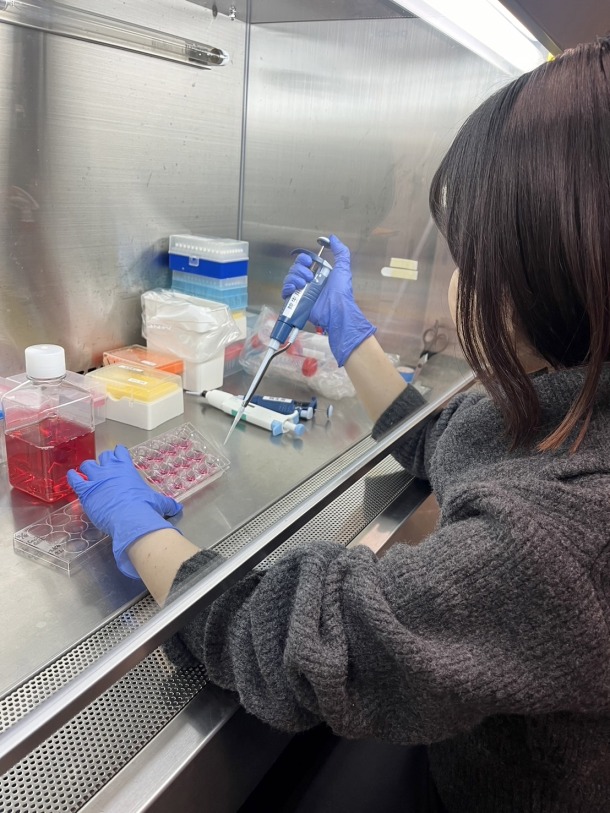

実験中の様子。安全キャビネットという箱型の実験装置を用い、外部からの異物が入らないようにしている

所属する原太一研究室(人間科学学術院)の研究から、具体的な自分のテーマを絞っていきました。原研究室は食事の力で病気を予防することを目指しており、食品の機能性を分子レベルで明らかにする研究をしているんです。その成果の一つとして、発酵食品にはオートファジーを高度に活性化させる可能性があるということを見いだしたことが挙げられます。

そんな発酵食品の枠組みの中で自分のテーマを探していた時に、焼酎の製造過程で排出され、未利用資源となっているサツマイモ発酵産物にSDGsの観点から興味を持ちました。また、先行研究で、サツマイモ発酵産物が豚のストレスを軽減したり肉質を向上させるなど、他の動物では機能性が明らかになっていましたが、それが人間でも機能するかは判明していなかったので、調べてみたいと思いテーマを決めました。

―― 研究を続ける上でやりがいを感じたことや、つらかったことについて教えてください。

昨今、1日16時間絶食するダイエット法がオートファジーダイエットと呼ばれ広まっていますが、オートファジー=ダイエットの方法ではないんです。そのように誤った認識で広まっている現状があるので、自分の発表を通して、オートファジーは細胞内のリサイクリングシステムであり、健康を保つ重要な機能であるという正しいオートファジーの概念を広められた時はやりがいを感じます。学会ではオートファジーについて全く知らない方もいらっしゃるため、専門用語はあまり使わず、小学生でも分かるように、とにかくかみ砕いて説明することを心掛けています。その努力が実り、理解してもらえたときはやはりうれしいですね。

学会で自身の研究について発表した時の様子。JAACT2024で最優秀ポスター賞を受賞したポスターと

一方で、基礎研究にはありがちだとは思うのですが、期待されているような結果がなかなか出なかったときはつらいと感じます。実験結果は事実なので結果として受け止めなければならないし、感情的になる必要もないと分かってはいるのですが、焦りや期待してくれている人々への申し訳なさを感じてしまう自分もいます。しかし、そういった状況でもがむしゃらに数をこなすのではなく、一つ一つのデータから読み取れることに真摯に向き合い、次につなげることを意識しています。

――早稲田大学人間科学部に進学を決めたのはなぜですか?

父を早くに病気で亡くした経験から、元々は医学部を目指していました。しかし、高校2年生で改めて自分の進路を見つめ直した時に、健康に対してもっと幅広いアプローチで研究することができる人間科学部を見つけたんです。それからは絶対にここで学びたいという思いで勉強し、入学がかないました。

入学後は所沢キャンパス祭実行委員としても活動した菅谷さん(右端)。写真は実行委員活動の一環として、所沢市の秋祭りで高校生と一緒に古本屋の店を出した時の一枚

――なぜ原研究室を選びましたか?

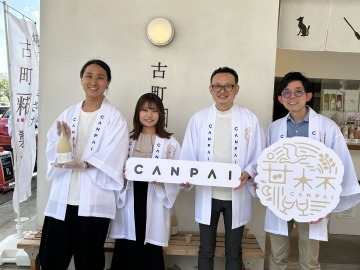

原研究室は、健康や病気といった自分が興味のあるテーマを中心に取り扱っていたためです。入学当初から、将来的には商品を作る根本的なところに携わることができる研究職に就きたいと考えていて、実験系のゼミに入りたいという思いがあったんです。さらに原研究室は、実験だけでなく社会実装にも力を入れている点に魅力を感じ、所属を決めました。例えば、2024年4月には、広告代理店や古町糀製造所という発酵食品事業を展開されている方々と協働して、乾杯のためのノンアルコール甘酒「甘杯(かんぱい)」という商品を開発し、所沢キャンパス祭2024で販売しました。いろんな人と関わることで視野を広げられた実感があり、とても楽しかったのを覚えています。

研究成果を応用して、実際に社会で使われる形に展開するところまで責任を持ってできるのは原研究室ならではだと思うので、携わるたびにここに所属して良かったなと思っています。

写真左:2024年4月に新潟県にて開催された「甘杯」のメディア発表会・試飲会でお世話になった方々と。左から、広告会社の方、菅谷さん、原先生、古町糀製造所の方

写真右:2024年10月の所沢キャンパス祭で「甘杯」を出店した時の様子。菅谷さんは左から2番目

――今後の展望について教えてください。

将来は食品の開発など、ゼミでの経験や自分の研究を生かせる分野の研究職に就きたいと思っています。父のように早く亡くなる人たちを、一人でも多く救えるような研究に携わっていきたいです。

第888回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

文化構想学部 4年 田邊 紗彩

【プロフィール】

地元・宇都宮市のお祭りで友人と一緒にステージで演奏をした時の一枚。菅谷さんはカホンを担当した。

栃木県出身。県立石橋高等学校卒業。趣味は音楽で、ピアノやカホンなどさまざまな楽器の演奏に挑戦しているそう。所沢キャンパスの好きなところは自然が多いところで、研究の合間に散歩をしてリフレッシュしていると話す。