「宇宙開発の時計の針を進められるような人材になりたい」

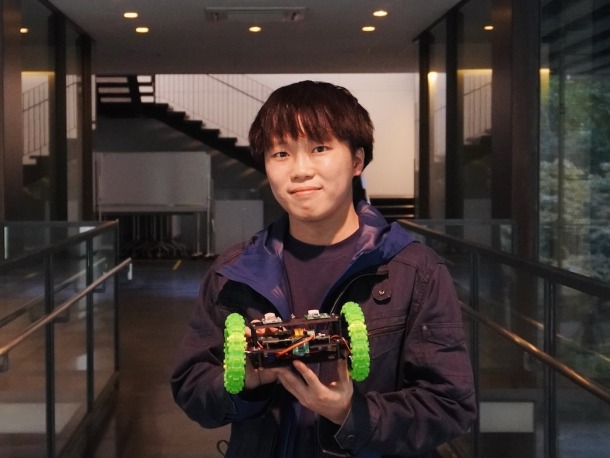

基幹理工学部 4年 阿部 舞哉(あべ・まや)

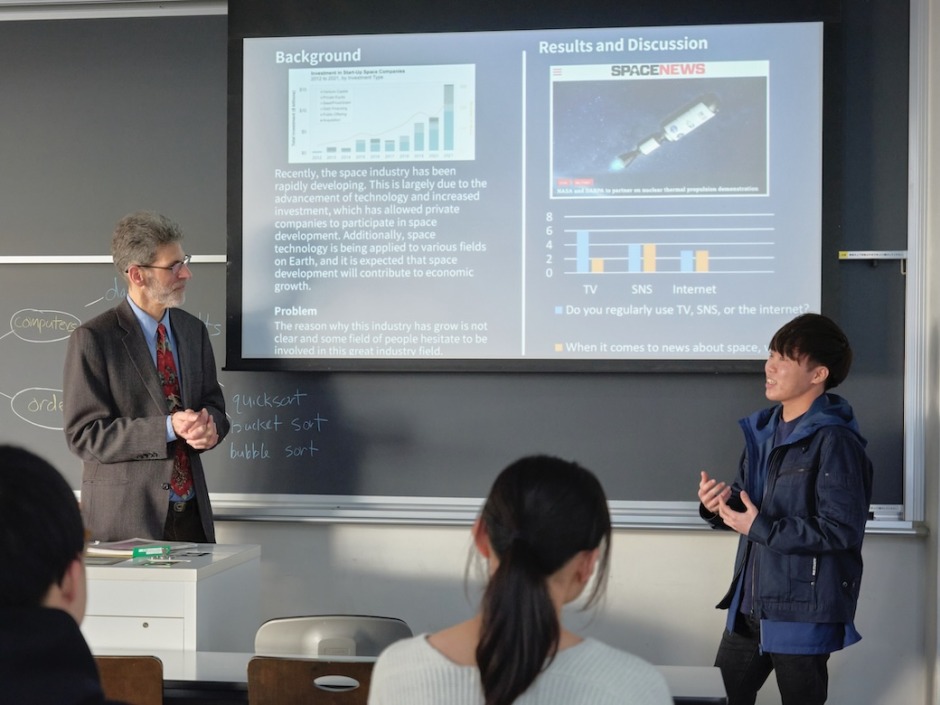

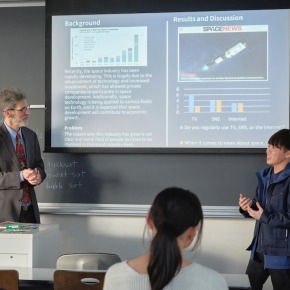

西早稲田キャンパス 63 号館にて

幼少期から宇宙やものづくりに関心を持ち、現在は基幹理工学部機械科学・航空宇宙学科で宇宙探査機の軌道設計をテーマに卒業研究に取り組む阿部舞哉さん。2024年6月に「第5回『きぼう』ロボットプログラミング競技会」(以下、Kibo-RPC)の国内予選で優勝し、同年11月には国際宇宙ステーション(以下、ISS)にて行われた世界大会(軌道上決勝大会)に日本代表チームとして出場しました。「みんなで宇宙に行ける未来を実現したい」という夢を抱き、宇宙開発の道を志す阿部さんに、Kibo-RPCへの挑戦についてや今後の展望などを聞きました。

――Kibo-RPCとはどのような競技会ですか?

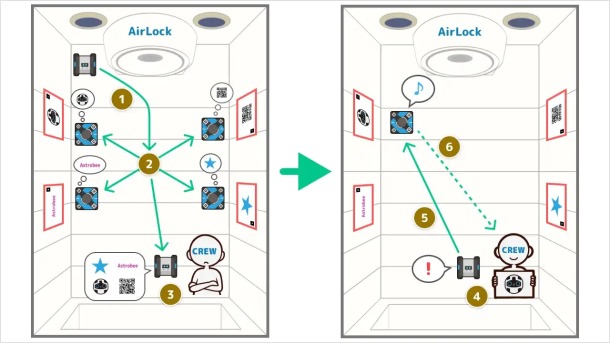

まず「きぼう」とは、ISSにある日本の実験棟の名前です。Kibo-RPCは「きぼう」を舞台とした宇宙ロボットのプログラミング競技会で、大学院生以下の学生たちが宇宙飛行士の仕事を助けるロボットやドローンのプログラムを組み、正確さや速さを得点にして順位を競います。

「きぼう」船内で働くドローン「Astrobee」を活用して船内の紛失物を見つけ出す、という架空のゲームストーリーが与えられ、各チームがプログラミングに挑戦した

僕は東京理科大学の学生2人とチームを組みましたが、今回の日本予選には小学生から大学院生による全19チームが出場していて、宇宙に関心を持つ幅広い年代の人々と交流できる意義深い大会でした。

――Kibo-RPCに挑戦したきっかけを教えてください。

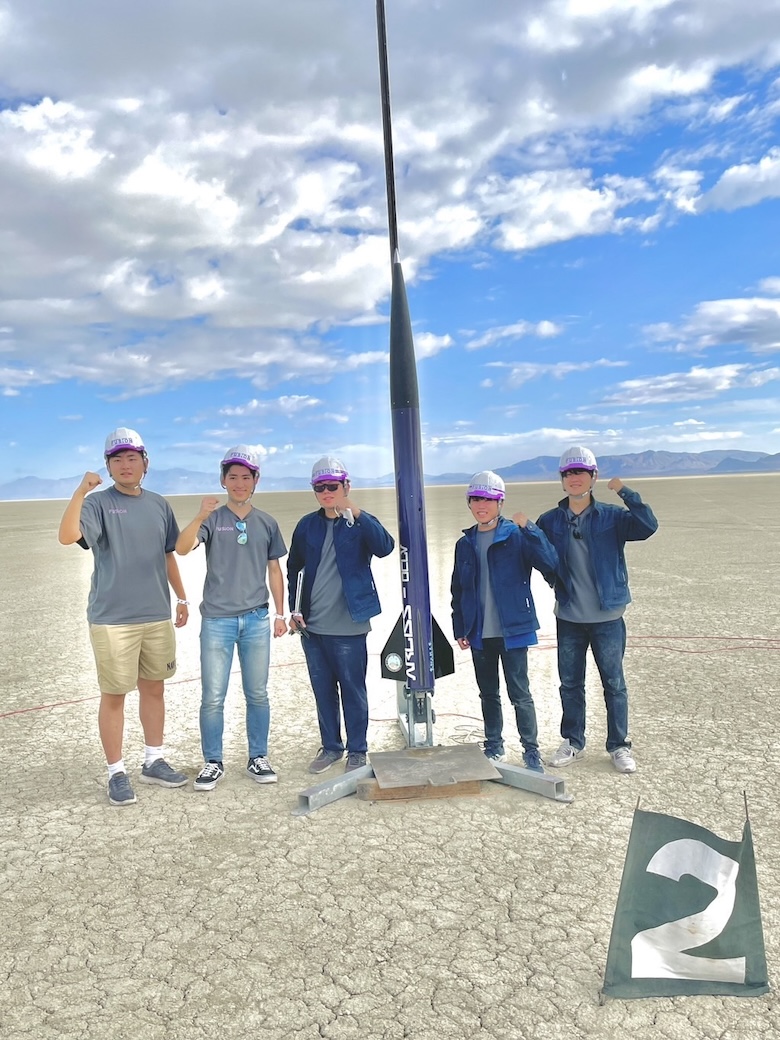

大学1、2年生の頃から、高校時代の友人たちと小型の宇宙探査機や人工衛星を製作して国内外の大会に出場していました。そんな中、独自の技術でロケットを作る学外のサークルと交流する機会があり、そのサークルに所属している2人の学生からKibo-RPCに出場しないかと声を掛けてもらったんです。ロボットなどを作るのではなく、それらに搭載する「プログラム」で勝負するという点がとても面白いと思い、参加することにしました。

写真左:大学2年生の時、阿部さんが友人とのチームで製作したCanSat(カンサット:缶ほどの大きさの模擬人工衛星)。2022年、米国ブラック・ロック砂漠にて行われた大会(ARLISS2022)で3位に入賞した

写真右:CanSatの製作では、西早稲田キャンパスにある「WASEDAものづくり工房」も活用した

――日本国内予選大会で見事優勝し、2024年11月の世界大会(軌道上決勝大会)への切符をつかみました。感想を聞かせてください。

3人の得意分野を生かした役割分担が功を奏して、高得点を出すことができてうれしかったです。電気工学が専門の2人がプログラミングを担当、宇宙工学が専門の僕が競技ルールの分析やアイデアの提案などの戦術を担当しました。ドローンの機体をひねりながら2枚同時に写真を撮影・処理する「アクロバティック撮影」を考案したのですが、それをメンバーが採用してくれて速さを上げられたことも優勝につながったと思います。大学で取り組んでいる宇宙探査機の軌道設計についての研究や、日頃から読んでいる人工衛星に関する論文・資料など、宇宙に関するいろいろな知識を活用して戦術を考えるのはとても楽しかったです。

国内予選優勝を記念した一枚。阿部さんが副リーダーを務めたチーム「Celestial-Ravens」の仲間たちと。 左から増岡俊平さん、藤田一槻さん(ともに東京理科大学)、阿部さん

――阿部さんが宇宙に興味を持ったきっかけは何でしたか?

子どもの頃から小惑星探査機「はやぶさ」やロケットエンジンの展示を見に行くなど、宇宙に関するものは好きでしたが、当時はものづくりやテクノロジー全般に興味を持っていました。成長するにつれて、物理学や力学だけではなく、文系・理系問わずさまざまな専門性を持った世界中の人々が協力して挑戦する宇宙開発の魅力に引かれていきました。宇宙を目指すことは多様な人々と関わって力を合わせることだと知って、自分も彼らと一緒に宇宙開発を引っ張っていきたいと思ったんです。

また、地元・宮城県にあって身近な存在だった東北大学に、日本で唯一月面ローバー(月面探査機)を宇宙に持っていく研究室があったことも、宇宙工学に関心を持つ大きなきっかけになりました。

写真左:小学1年生の頃、東北大学で「H-IIAロケットエンジン」の説明会に参加した

写真右:小学2年生の頃、同大学で「はやぶさ」実物大模型の展示を見学した

――では、早稲田大学に進学した理由を教えてください。

地元での進学も検討したのですが、上京することに大きな意味があると思いました。というのも、僕が進路を悩んでいた高校生の頃は宇宙開発に関する民間のベンチャー企業の活動が盛んになってきた頃で、その中心地が東京だったんです。先ほど話した月面ローバーのチームも、現在はスタートアップ企業となって東京に本社を置いています。

宇宙開発という分野は、国や大学だけではなく民間企業の力も大いに必要なのだと感じて、僕もその中心地である東京で宇宙工学を学びたいと考えました。その中でも早稲田大学は、JAXAとコラボしている研究室があり、衛星を作った実績もあるなどとても良い環境だと思いました。現在は吉村浩明教授(理工学術院)の研究室で卒業研究に取り組んでいます。

――11月9日、ISSからの中継で世界大会の結果が発表され、日本代表チームは7位でした。改めてKibo-RPCはどうでしたか?

シミュレーションで確実に動くことはもちろん、実機の動作に合わせて画像処理のアルゴリズムを改善したつもりでしたが、宇宙ステーション内ではうまく動作せず、悔しい結果となりました。実際の宇宙開発と同様、事前に試験しづらい環境でミッションを成功させることの難しさを痛感しました。

一方で、ロボットの制御・操作においては高評価をいただくことができました。自分たちのプログラムを宇宙で実際に動作させる貴重な機会を得ることができ、チームメイトや関わってくれた方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

世界大会で優勝した、タイ代表チームとの一枚。阿部さんは「Kibo-RPCで交流した世界各国の学生たちと、将来宇宙開発の仕事で再会したい」と話す。左から三番目が阿部さん

――今後の展望を聞かせてください。

卒業後は大学院に進学して研究を続けながら、企業でのインターンなどを通して宇宙開発にも挑戦したいです。研究は人類の宇宙に関する知識や行動の手札を「増やす」こと、開発はその手札をどう「生かす」のかを考えることで、どちらも大切な軸だと思っています。将来は研究や開発、さらには事業など、あらゆる分野で活躍する人々をつないで、宇宙開発の可能性を最大化することに貢献していきたいです。

さまざまな分野の人たちが一つの目標に向かって努力する宇宙開発は、大変だからこそ共有できる感動がとても大きいのが魅力です。宇宙での体験をみんなと分かち合いたい、「みんなで宇宙に行ける未来」を実現したいという夢が日々の原動力になっています。宇宙開発の時計の針を少しでも前に進められるように、これからも精進していきたいです。

第887回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

文学部 4年 加藤 志織

【プロフィール】

宮城県出身。仙台第二高等学校卒業。卒業研究のテーマは「地球から月へ向かう宇宙探査機の確率最適化による軌道設計」。宇宙好き学生の勉強コミュニティ「ASE-Lab.」代表として、宇宙について一緒に勉強する仲間と出会えるような環境作りにも取り組んでいる。高校時代はバレーボール部に所属、ポジションはセッターで、現在も趣味として続けている。好きな漫画は『ハイキュー!!』(集英社)、『プラネテス』(講談社)。