2024年度の「教えて! わせだ論客」のテーマは「健康とは何か?」。複数の専門家の視点から、健康について考えます。今回のゲストは、ヘルスケアデバイスなどのセンサーやシステムの技術開発に取り組む梅津信二郎教授(理工学術院 創造理工学部総合機械工学科)です。

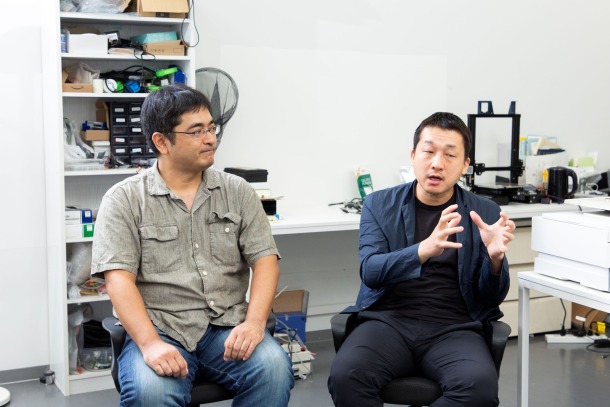

そんな梅津先生が、これまでタッグを組んできた共同研究者がいます。昆虫とコンピュータを融合した世界初の「サイボーグ昆虫」の開発者として知られる、南洋理工大学(シンガポール)の佐藤裕崇教授です。今回は佐藤先生にも同席いただき、ヘルスケア分野の技術開発と今後の展望について伺いました。

医療・ヘルスケア分野で、梅津先生はどのように機械工学を活用されているのでしょうか?注目の最新技術を教えてください!

疾患の早期発見や予防を目指して開発を進めているのが、高精度の超小型センサーによるバイタルデータの解析です。昨今は、これまで未活用だった汗や、いまだ十分に解明されていない脳波といったデータも注目を集めています。デバイスを超小型化する技術は、健康管理ができるウェアラブルデバイス、さらには災害現場での実用化が期待される「サイボーグ昆虫」にも活用されています。

INDEX

▼汗からの健康診断も可能に? 「マイクロセンサー」による高精度なバイタルデータ解析

▼人々の健康と命を守るマイクロマシン技術

▼専門領域の掛け合わせや研究者との出会いで広がる研究開発の可能性

汗からの健康診断も可能に? 「マイクロセンサー」による高精度なバイタルデータ解析

梅津先生が専門としている研究内容について教えてください。

梅津:私は医療・ヘルスケアの測定機器およびその解析システムの研究開発を行っています。より高精度かつ超小型化センサーの開発、そしてAI解析機能の向上という二つの面からのアプローチを同時に行い、双方に生かしていることが強みで、より高精度な判定を目指しています。解析の対象となるバイタルデータは、血管の硬さや詰まりを測定できる脈波や、心電図、脳波などさまざまです。

梅津信二郎教授(理工学術院)

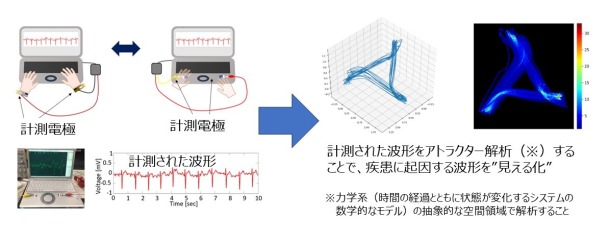

例えば過去には、心原性脳梗塞(※1)の予兆とされている心房細動(不整脈の一種)などを早期発見するシステム開発に取り組みました。心房細動は定常的に起こるものではないため、定期検診でも見逃されやすく、発見が難しいのが現状です。そこで、私たちの研究チームは超小型センサーを用いてバイタルデータを取得し、その事前兆候を判定できるAIシステムを構築しました。この超小型センサーは、ウェアラブルデバイスとして手軽に身に着けられ、日常生活を送りながら測定ができます。さらに、脈波以外にも心電図など複数のバイタルデータを同時に測定することが可能で、このような統合的なデータ解析によって、より高精度な解析を実現しました。

(※1)心臓内でできた血栓が脳の血管を閉塞(へいそく)して起こる脳梗塞のことで、重篤性が高い疾患。

統合的なデータ解析のイメージ

現在、特に力を入れている研究は何でしょうか?

梅津:汗を解析対象とするセンサーの開発に注力しています。これまで、汗はバイタルデータとして全く利用されてきませんでした。というのも、汗は皮膚の上にとどまったり流れ落ちたりする性質から、リアルタイムで解析対象として扱うことが困難だったのです。まだ学会発表前の研究のため詳しくはお伝えできませんが、微少量の汗を解析する新たな測定技術によって統合的なデータを取得し、さまざまな疾患との関連性を見いだせるのではと期待しています。

人々の健康と命を守るマイクロマシン技術

梅津先生と佐藤先生の共同研究についてもお聞かせください。

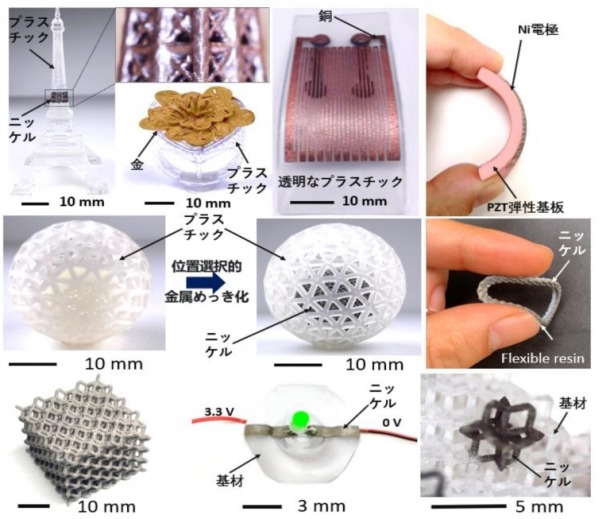

梅津: 私と佐藤先生は、ヘルスケア分野でも活用されているMEMS(マイクロマシン)(※2)の研究者でもあります。私たちは早稲田大学の理工学部出身で、博士課程の時に出会いました。私が当時注力していたMEMSの基礎研究に、佐藤先生が興味を持ってくださったのがきっかけです。その時佐藤先生は、MEMSでもよく用いられる無電解めっきの研究をしていらっしゃいました。この共通点が、光造形3Dプリンター装置とめっきを組み合わせる共同開発につながりました。

(※2)Micro Electro Mechanical Systemsの略称で、微小な電気機械システムの意味。

梅津先生と佐藤先生が共同開発した光造形3Dプリンターで作製した、複雑な形状の金属・樹脂の精密3次元構造体

佐藤:一般に3Dプリンターで扱う材料はプラスチックもしくは金属のどちらか一方のため、プラスチックで作製した構造に金属製の回路やアンテナを形成することは難しく、電子機能に限界がありました。梅津先生と共同開発した無電解めっきを使った3Dプリンターでは、プラスチックと金属の複合部品の作製が可能になり、この限界を克服しました。

佐藤裕崇教授(南洋理工大学)

お二人が取り組んでいるMEMSの技術は、現代社会でどのように活用されているのでしょうか?

梅津:健康状態を正しく解析する上で、計測機器のセンサーを最小化する技術は非常に重要です。例えば皮膚の上から脈波を計測する際、皮膚とデバイスの間にわずかなすき間やズレが生じるとエラーや不正確な数値が出てしまいます。従ってセンサー部分を小型にすればするほどフィット感が高まり、エラーなどを減らすことができるんです。現在、あらゆるバイタルデータの計測において、マイクロレベルで繊細な動きを捉えられるような技術開発が求められています。

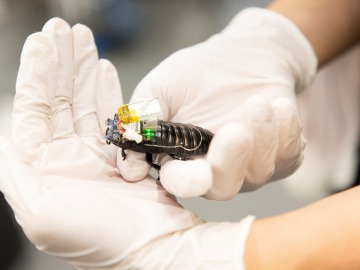

佐藤:MEMSの技術は健康・医療領域はもちろん、私が注力している「サイボーグ昆虫」の研究開発でも大いに役立っています。サイボーグ昆虫とは、本物の昆虫の背中部分に電子基板を装着し、刺激信号によりその行動をリモート操作する技術です。人間や救助犬が入れないごく狭い場所に潜り込み、搭載された超小型の人体検知センサーでがれき内の人体の位置を特定します。移動そのものに電気エネルギーを消費しないので、電池のエネルギーのほとんどを無線通信やセンサーの駆動に充てられるメリットがあり、災害現場での小型探索機としての実用化を目指しています。本来なら健康で寿命を全うできたはずの人が、災害によって健康を損ねる、ないし命を落としてしまうリスクをなくします。

開発中のサイボーグ昆虫。南海トラフ地震や首都直下型地震の懸念が高まる今、一刻も早い実用化が求められる

ヘルスケア領域の技術開発で、昨今関心を寄せているトピックがあればお聞かせください。

梅津:汗と同じく、脳波にも注目しています。脳波はさまざまな研究者が研究対象にしている一方で、いまだに不明瞭なことが圧倒的に多い領域です。喜怒哀楽といった感情ごとの脳波さえ、本当に正しく判別できるかが問われているような段階なのです。もし今後測定技術の向上に成功すれば、現在の脳の状況が分かり、例えばいつどのような介入をすれば集中を持続できるのかといったことを明らかにできる可能性があります。

佐藤:サイボーグ昆虫の開発技術を人の健康に応用することもできます。サイボーグ昆虫の中心技術は、電気信号を発することができる小型の電子デバイスです。これを、脊髄損傷などによって手足が不随になってしまった患者のサポートに応用するというものです。手足が不随になっても、脳からは依然として神経信号が発信されています。この信号をブレインマシーンインターフェース(BMI)(※3)で読み取り、小型の電子デバイスで手足の筋肉を刺激することで、不随となった手足を動かすことも可能になります。

しかし、医学の専門家ではない私が、単独で技術を医療分野に応用するのは現実的ではありません。倫理的な観点からも、医療分野のエキスパートを巻き込んだ医工連携のさらなる加速が不可欠です。この領域でも医工連携を実現できれば、事故などに遭った方のクオリティーオブライフ(QOL)を向上できます。

(※3)脳と機械を接続する技術や機器のこと。脳派や神経信号を読み取ってコンピューターを操作することができる。

専門領域の掛け合わせや研究者との出会いで広がる研究開発の可能性

お二人が研究開発を通して実現したいビジョンについてお聞かせください。

梅津:一言で言えば、「健康寿命の延伸」がテーマです。ただ長生きできればいいというわけではなく、高齢者が健康な状態をキープしながら、生き生きと暮らせる社会を目指したいですね。

また佐藤先生のサイボーグ昆虫も、災害時のような非常事態における健康寿命の延伸に欠かせない役割を果たすものです。今後も広い視野を持って、医療・健康領域のデバイス開発やAIの利活用を推進していくつもりです。

佐藤:サイボーグ昆虫を一刻も早く災害現場で実用化します。人の命を救うには、災害が起きてから対策を考えるのでは遅すぎます。また、自分一人の力で研究開発は成り立ちません。多くの支援者や公的機関、民間企業、財団法人に研究を手助けいただいていますので、その支援に報いるためにも実用化を早くに進めます。

最後に、早大生に向けてメッセージをお願いします。

梅津:早稲田大学には、いろいろな研究者と出会えるチャンスがあります。私自身、佐藤先生と出会えたのは在学時のこと。「この分野ならこの人に尋ねてみよう」「この人との共同研究で新しい発見があるかもしれない」と、ぜひ周りの研究者にも目を向けてみてください。自身の研究をさらに磨き、共同研究者になりえるような実績を積み上げておくことも重要です。早稲田ならではの環境を生かして、研究開発の可能性を広げてもらえたらうれしいです。

佐藤:私はこれまで電気化学、電子工学、機械工学と複数の分野を横断して研究に取り組んできました。これら一つ一つの分野では恩師や先輩方にかないません。一方で、これらを学んだからこそ、サイボーグ昆虫を生み出すことができました。ある一つの専門分野にとらわれず、さまざまなことを学び、経験して、それらを組み合わせて新しいフィールドを自分で作り、挑戦するという生き方も面白いですよ。多種多様な学部・学科と人がいる早稲田大学はそれができる素晴らしい場所です。

梅津先生の研究室がある喜久井町キャンパスにて

梅津 信二郎(うめず・しんじろう)

理工学術院教授。博士(工学)。専門は機械力学、メカトロニクス/ロボティクス、知能機械システム。独立行政法人理化学研究所基幹研究所基礎科学特別研究員、東海大学工学部機械工学科助教、講師を経て、2014年に早稲田大学創造理工学部総合機械工学科に着任、2019年より現職。

佐藤 裕崇(さとう・ひろたか)

南洋理工大学(シンガポール)機械航空学科教授。博士(工学)。専門は金属めっき、電気化学、電子工学、機械工学、ナノ・マイクロシステム。ミシガン大学博士研究員、カリフォルニア大学バークレー校博士研究員を経て現職。

取材・文:市川 茜(2017年文化構想学部卒)

撮影:橋本 千尋

画像デザイン:内田 涼