「介護する側にも、される側にも優しいビジネスモデルを考案しました」

商学部 4年 藤原 啓吾(ふじわら・けいご)

早稲田キャンパス 11号館ラウンジにて

2024年7月に開催された、第27回早稲田大学ビジネスプランコンテストで優勝を果たした藤原啓吾さん。授業や早稲田大学マーケティング研究会(公認サークル)での活動を通して4年間学んできた成果を発揮する、集大成の場となりました。今回考案したビジネスモデルは、藤原さん自身の経験から感じた介護業界の課題を解決するためのもの。ビジネスモデルの考案やコンテスト出場によって成長できた点、今後の展望などを聞きました。

――早稲田大学ビジネスプランコンテスト出場の経緯を教えてください。

大学入学後、早稲田大学マーケティング研究会というサークルに入会したのですが、このサークルでは、ビジネスプランコンテスト(以下、ビジコン)を主催するだけではなく、サークル員が自ら出場することもできるので、これまで多くの出場経験を積んできました。大学2年生の時、早慶ビジネス連盟主催の「MONJUビジネスコンテスト」ではオーディエンス賞をいただくなど受賞経験もありますが、これもサークルでビジネスプランの作成方法を基礎から学べたおかげだと思っています。

そしてマーケティングの知識を4年間の最後にアウトプットする機会を得たいと考え、2024年の春学期に「起業家養成講座Ⅰ」(商学部設置科目)という授業を受けました。そこでは起業家の方の生の声を聞くことができ、とても刺激的でした。授業内ではグループごとにビジネスプランを作成するのですが、それが評価されて、講義と連携していた早稲田大学ビジネスプランコンテストの出場資格を得ることができました。

写真左:2022年2月、「MONJUビジネスコンテスト」においてオーディエンス賞を獲得した時の写真。左端が藤原さん

写真右:2023年7月、早稲田大学マーケティング研究会で「ブランディング勉強会」を開催。サークル員同士が知識を共有する場となっている

――藤原さんが考案したビジネスモデルはどのようなものですか?

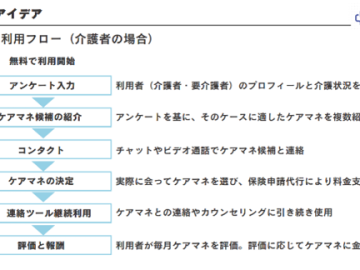

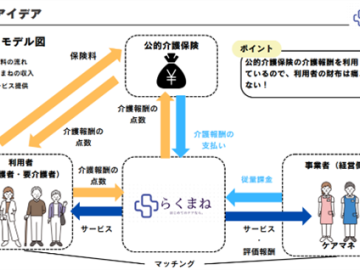

「らくまね」という介護に関するプラットフォームを考案しました。これは介護業界が抱える二つの「不」を解決するためのものです。一つ目は、介護者・要介護者が、ケアプラン(※)の作成などを担うケアマネジャー(介護支援専門員)を探すのが大変であるという「不」便さです。現状では、一般的に役所などの公的機関に行って、居宅介護事業所もしくはケアマネジャーのリストを受け取り、順番に一つ一つ目を通さなくてはなりません。さらに、そのリストには連絡先などが記載されているだけで、ケアマネジャーの経験や特性などは分からないんです。

(※)介護サービス計画書。介護保険サービスを利用する際に必須となる書類で、利用者やその家族の状況を踏まえ、支援の方針や目標、具体的な内容などをまとめたもの。

二つ目は、そのケアマネジャーは専門的な知識が求められる職であるにもかかわらず、低賃金であるという「不」満です。通常、需要と供給のバランスで商品やサービスの価格が決まりますが、介護の人材市場においてはその市場原理が働いていません。

そこで私は、ケアマネジャーの経験や性格などを入力したデータベースを作成し、チャットやビデオ通話なども活用して、要支援者・要介護者の介護状況や好みなどに応じたマッチングを行うサービス「らくまね」を考案しました。

マッチング後は、公的介護保険の報酬によって得たお金を、利用者の評価に応じてケアマネジャーに支給する仕組みです。それによって上記二つの「不」を解決できるのみならず、適正な市場形成による介護業界の人材不足解消も見込めます。現時点ではこうしたマッチングサービスに対して公的介護保険の報酬は付与されませんが、政府が介護DXを積極的に推進しているので、今後の実現可能性は十分にあると考えています。

「らくまね」のサービス利用フロー(左)と、ビジネスモデル(右)。早稲田大学ビジネスプランコンテストのプレゼン資料から(※クリックして拡大)

―― 介護業界に着目したのはなぜですか?

私自身の経験からです。大学2年生の時に祖母が脳梗塞になり、一時的に半身まひ状態になってしまいました。その介護を母が担うことになったのですが、普段はとても前向きな母が日に日に疲れ果てていったんです。介護のストレスはよほどのことなのだろうと感じ、自分にも何かできることはないかとずっと考えていました。そして今回授業でビジネスモデルを作成することになり、かねてより問題意識を感じていた介護業界の抱える課題にアプローチしたいと思いました。

ビジネスモデル作成にあたっては、母に実体験をヒアリングしました。また医学生の姉や早稲田大学マーケティング研究会のメンバーとも、介護制度の現状などについてディスカッションをしました。今回のビジネスモデルは、このように多くの人の協力を得たからこそ作成できたものだと思います。

祖母の誕生日会の時に撮った、家族との一枚。左側中央が藤原さん

――早稲田大学ビジネスプランコンテストで優勝した感想はいかがですか? また、どのような点で苦労しましたか?

介護業界が抱える問題を身近に感じていたからこそ、それに対するアプローチは一定の需要があることは当初から確信していました。また、実際にプランを練り上げる過程においても価値あるものを生み出せているという手応えを感じていたので、優勝できたことは素直にうれしかったです。ただそれと同時に、現段階ではあくまでもビジネスモデルを作成したにすぎないので、社会に実装する必要性も感じています。

今までに参加したビジコンでは初めから明確な課題が提示されていて、それを解決するための手法を突き詰めることが求められましたが、今回はその課題の部分を自分で設定する必要があったのが難しかったです。また、厚生労働省が発信している情報をはじめとして、介護業界に関するさまざまな制度の内容や政策の動向、その実態などを把握するのも大変でした。

早稲田大学ビジネスプランコンテストでのプレゼンの様子。早稲田キャンパス井深大記念ホールにて

――商学部では具体的にどのようなことを学んでいますか?

1、2年生の頃の授業では、マーケティングの基本的なフレームワークを学んだり、ロジカルシンキングなどのスキルを身に付けたりしました。特にブランドマーケティングに興味があったので、関連した本をたくさん読みました。定期的にビジコンに出場してその成果をアウトプットすることで、自分のものにできていたのではないかと思います。

3年生からは、マーケティングとは異なる新しい視点が欲しかったため、清水洋教授(商学学術院)の「イノベーション研究」というゼミに所属しています。ここでは、イノベーションがどのような環境で起こるのかということを、マクロからミクロまでの幅広い視点で研究しています。

名古屋でのゼミ合宿で食べ歩きをした時の一枚。後列右から4人目が藤原さん

――今後の展望を教えてください。

今回提案したビジネスモデルにこだわらず、介護業界に適切な市場原理を働かせるための取り組みを行っていきたいです。そのためにも、卒業までの半年間で実際の介護の現場に携わり、リアルな現状を把握したいと考えています。卒業後はベンチャーキャピタルに就職予定なので、自分と同じような考えを持って事業を起こしている人の力になれるように尽力したいです。

第884回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

文化構想学部 3年 浮谷 雛梨

【プロフィール】

東京都出身。東京農業大学第一高等学校卒業。趣味は漫画を読むことで、自室の本棚には800冊ほど置かれている そう。最近ハマっているのは、『リボーンの棋士』(鍋倉夫著、小学館)。また、中学生の頃から怪談を読んでおり、特に「洒落にならない怖い話(洒落怖)」というシリーズが好きなのだとか。

そう。最近ハマっているのは、『リボーンの棋士』(鍋倉夫著、小学館)。また、中学生の頃から怪談を読んでおり、特に「洒落にならない怖い話(洒落怖)」というシリーズが好きなのだとか。

早稲田大学マーケティング研究会公式X:@wasedamarketing

早稲田大学マーケティング研究会公式Instagram:@wasedamarketing