デザインも人生も「わかりにくく」て「うまくいかない」から面白い

(左から)祖父江さん、志間さん、ドミニクさん。届いたばかりの書籍が入って“いた”段ボールに囲まれた(笑)祖父江さんのデザイン事務所「コズフィッシュ」にて

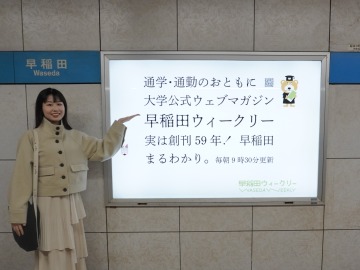

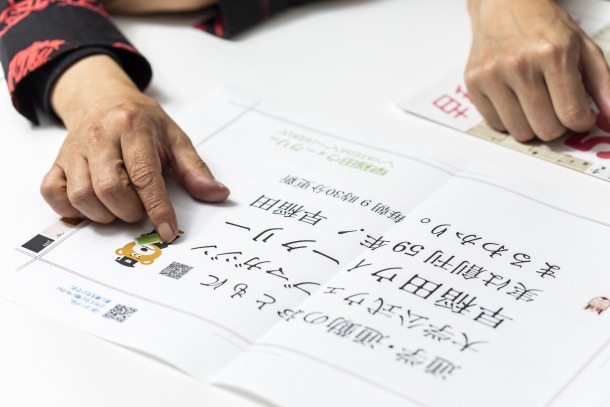

早稲田駅、飯田橋方面ホームにある広告。SJC学生スタッフの田邊さん(文化構想学部4年)が記念撮影

2024年春、東京メトロ東西線早稲田駅ホームに、『早稲田ウィークリー』の広告が掲示されました。デザインを担当したのは、夏目漱石『心』やさくらももこの著書をはじめ、小説、漫画など奇想天外かつ常識を覆す装丁を世に送り続ける、デザイン界の巨匠・祖父江慎さん。そのデザインは、拍子抜けするほどシンプルで、随所に“ヘン”なバランスが潜んでいます。

今回は、『早稲田ウィークリー』広告の違和感のナゾやデザインに込めた思いについて、祖父江さんにお聞きしようとスペシャル対談を企画。対談相手は、長年祖父江さんを敬愛し、自身がディレクターを務める展覧会でもデザインをお願いしたというドミニク・チェン教授(文学学術院)。さらに、祖父江さんと共にウィークリーの新しいロゴデザインに携わった、デザイナーの志間かれんさんにも加わっていただきました。

生粋の自由人であり、「わかりにくさ」や「うまくいかなさ」の中に面白さを見いだす達人たちの話は、『早稲田ウィークリー』の広告から、自由に生きるための秘訣(ひけつ)にまで及んで…。さあ、縦横無尽な対談の始まりです。

ツッコみたくなるデザインだから面白い!

ドミニク:祖父江さんの存在を初めて知ったきっかけは、9歳くらいのときに読んだ吉田戦車さんの漫画『伝染るんです。』。子ども心に「何だこのハチャメチャなブックデザインは!」とドキドキしたことを覚えています。だから2020年に、21_21 DESIGN SIGHTで僕がディレクションした「トランスレーションズ展」で祖父江さんの事務所コズフィッシュにグラフィックデザインを引き受けていただけたときは、天にも昇る気持ちでした(笑)。そんな祖父江さんが今回、早稲田ウィークリーの駅広告をデザインしたと聞いて、うれしさと同時に驚きもありました。どうして引き受けてくださったのですか?

祖父江:僕ね、やったことないことって、無性にやりたくなるんです。まず、大学が作る媒体のデザインが初めてだった。駅広告のデザインは何度かやったことがあるのだけど、それらは自分が関わった展覧会の広告など。『早稲田ウィークリー』の仕事は、そういう流れがあるわけでなく、突然早稲田駅のホームに掲示する広告だけを依頼されたんです。その唐突さが面白いなぁって思ったんです。

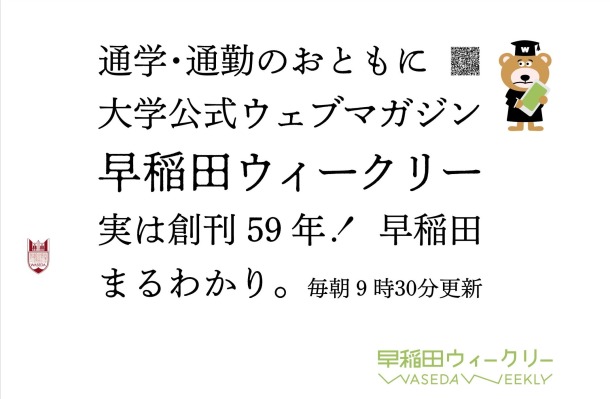

『早稲田ウィークリー』の駅広告

ドミニク:広告を見て最初に「おお、文章がメインなのか」と思いました。大学関係の媒体って、キャンパスや学生の写真を多く使うのに、そういうのが一切ないのが新鮮ですね。

祖父江:そう、まずは文章を読んでほしいと思って。そのために、写真を使用せず、WASEDA BEAR(以下、ワセダベア)のイラストとエンブレムのみ、文字数も最小限に、本当に伝えたい内容だけを載せています。

ドミニク:よーく見ると、真ん中の「早稲田ウィークリー」の文字だけフォントが違う? 一見普通の明朝体のようで、文字の周りがにじんでいるように見えます。これは意図的なんですか?

祖父江:もっとよく見てみて。実は文字ごとに違うんですよ。ひらがなやカタカナはにじませているけど、漢字はそうじゃない。あえて統一しないことで、「なんで?」とツッコミどころが生まれる。するとね、そこから会話が生まれるんです。

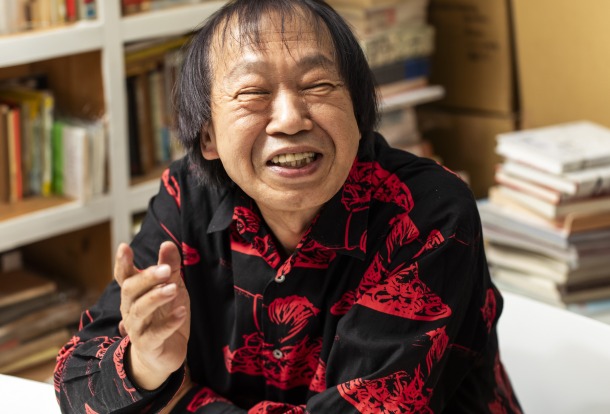

祖父江 慎(そぶえ・しん)愛知県生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン科を中退後、グラフィックデザイナー、アート・ディレクターとして活躍しながら、現在、コズフィッシュ代表。日本のブックデザインの最前線で幅広いジャンルを手掛けている。スヌーピーミュージアム東京、ミッフィー展などの展覧会グラフィック、グッズデザインにも力を発揮する。過去の仕事をまとめた『祖父江 慎+cozfish』(PIE BOOKS)。「いつか祖父江さんと仕事をするのが夢」と編集者を志す学生も多数

ドミニク:おお、ほんとだ! 祖父江さんからデザインの授業を受けているようでうれしいです(笑)。あと、デザインとは関係ないのですが、広告の文字を見て、早稲田ウィークリーが創刊59年だということにも驚きました。

祖父江:中途半端な数字で面白いですよね。他の広告ではなかなかお目にかかりません(笑)。初の広告を出すなら、あと1年待って「60年」にすればいいのにって。

創刊当時の『早稲田ウィークリー』は週1回刊行される紙の新聞だったそう。それが8年前からWebマガジンになって、授業期間中は平日毎日更新している。なら、「デイリー」じゃんとか、創刊59年「Webマガジン」ってインターネットがない時代じゃんとか。大学の媒体なのに、ツッコミどころ満載なんです。そういうのを見つけると、誰かにしゃべりたくなるでしょ。

ドミニク:とはいえ、広告内でツッコミどころについて細かく説明するわけでもない。どう捉えるかは、見る人にお任せしていますね。

祖父江:クレームが付かないよう、もしもの場合に備えた説明や注釈ばかり付け加えるのは好きじゃないんです。そうすると情報過多の、押し付けがましい、嫌われ者の広告になってしまいます。

それよりも、伝えたいと思ったことが、人それぞれの捉え方をされて伝わる方が面白いじゃない? うまく伝わったり伝わらなかったりするのは、誰かとやりとりできているということだから、その「うまくいかなさ」を楽しんだ方がいいんです!

ドミニク:大学で教えていると同じことを感じます。僕は教員になって7年目になるのですが、「教授」や「教員」っていう字面が苦手で。決まってる正解を教えないといけない、伝えないといけないという気持ちが生まれて苦しくなります。反対に、面白いなと感じるのは、僕が想定したことが良い感じに誤読されたときなんですよ。こちらの想像の斜め上を行かれるときほどうれしい(笑)。

祖父江:デザイナーも一緒ですよ。生きる上でも、うまくいかなさを面白がる力が大事なんじゃないかな。

ドミニク:もう一つ、右下にある「早稲田ウィークリー」のロゴが面白いですね。「W」の形が不揃いで、全然別の方向を向いているのが早稲田っぽくていい(笑)。

新しいロゴとウィークリー仕様の早稲田ベア。スマホの画面は、ウィークリーのテーマカラーのライトグリーンに

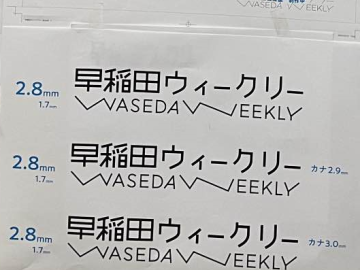

祖父江:そうそう、ついでに新しいロゴも作って、ワセダベアもウィークリー仕様に微調整しました。ロゴはデザイナーの志間さんがいろいろと試して作ってくれて、「W」はこの向きが一番良かった。ぼくは早稲田出身じゃないけど、早稲田って自由な大学じゃないですか。活動的な学生たちが、みんなそれぞれ好きなことをやっている。それが二つの「W」のてんでバラバラな感じに表れていると思います。

志間:私も違う大学の出身ですが、大学へ進学した同級生たちは、明るくキャンパスライフを満喫している印象を持っていました。だから、ロゴのポイントとなる「W」の文字も、のびのび自由に動かしてみたんです。一つめのWと二つめのWの幅も意図的に変えています。

志間さん試作のロゴ。よく見ると文字の太さが少しずつ違う

ドミニク:なるほど、一つだけの正解に向かうんじゃなくて、異質な人が同じ場所に集まってる感じがして、すごい好きです。ワセダベアはどんな風に変えたのですか?

祖父江:もともとは、がっしりした体格の、いかにも男っぽいキャラクターです。つえを持っていることもあるし、まるで先生みたい。ウィークリーのワセダベアはもっと親しみやすい方がいいと思ったんです。

2000年に誕生したオリジナルのワセダベア

志間:そこで、大きく印象が変わらないように気を付けながら、クッキーのようなおいしそうな色使いにして、スマホを持たせて、学生らしさを出しました。眉毛はちょっと気弱な角度にしています。目も横を向かせて、口元も困っているみたいにしました。

祖父江:いわば昭和っぽいベアから令和のベアへ変身です。でもその方が、距離は縮まりますよね。

ドミニク:どこか困ってるような、弱さが出ちゃってるベアの方が愛着や親近感が持てますね。それと、左のエンブレム。主張する気の無さそうな控えめな大きさで、宙に浮いているような、不思議な位置にあって、どうしても気になってしまいます。

祖父江:エンブレムについては、実は早稲田ウィークリー編集室から、「不思議すぎる位置だから、真ん中とか左下のわかりやすい場所に移動した方がいいのでは」と何度も相談を受けました。でもね、左下とか真ん中って一番目立ちそうでいて、一番人の目に留まらない場所なんです。みんな、当たり前のように真ん中に置いてしまうことの危険性をもっと考えた方がいい(笑)。

かといってテキトーに配置したわけではなく、縦の位置は最後の2行の行間に配置してあって、配置に論理はあるんです。でも一般的な論理ではない。そうすることで、見た人に考える喜びが生まれるんです。ドミニクさんみたいに、これはどうしてここにあるんだろう、どうしてこんなに小さいのだろうって。考える喜びが生まれて、見れば見るほど味わいが出てくる、俳句みたいな広告なんです。ぜひ、皆さんも毎日の通学で眺めてみてください。

この大学には、自由でのびのびとした人がたくさん集まっている。教えようとしても、みんな自分のやり方で勝手に動いていってしまう。今回の『早稲田ウィークリー』の広告には、そんな早稲田大学の素敵さを出すことができたかなと思います。

個性は「作る」ものではなく「許せちゃう」もの

ドミニク:僕は子どもの頃に祖父江さんのブックデザインに出合ったことで、「自由ってこういうことか!」と教えてもらったと思ってて、祖父江さんのように自由でのびのびと生きるための秘訣(ひけつ)についてもお聞きしたいです。早稲田は多様な学生が多い校風の中で、無理に個性を出そうとして、かえって苦しくなってしまう学生も多いような気がします。

祖父江:時々インタビューなどで「どうしてこのような個性的なデザインにしたのですか」と聞かれることがあります。でも、自分を出したいとか、無理やりにでもこれを伝えたいとか、そういうことは考えてないんです。

大事にしているのは、「うっとり」すること。それは、われを忘れて何かに浸ってしまう時間のこと。そこから思いも寄らなかった面白いものが出てきます。だから、僕がやっているのは、自分を出すのではなく、自分を忘れていくようなデザインなんです。

ドミニク:「自分を忘れてしまう」って重要ですよね。でも、そのためには注意深い観察が必要な気もします。僕のゼミでは今、みんなで日常生活の定点観測をしています。ふとした景色に心を動かされたとか、机の模様が気に入ったとか、そういうすぐに記憶から消えてしまいそうなものを写真に撮ったり文章に記録したりして、自分なりの感覚や物の見方を見つけてみよう、と。それは言い換えれば、自分が自分であることの証拠集めをしているということなんですよね。そうすると、自分や周りの世界の輪郭がおのずから浮かび上がってくる感覚があります。

ドミニク・チェン 早稲田大学文学学術院教授。博士(学際情報学)。文化構想学部の表象・メディア論系で発酵メディア研究ゼミを主催し、しゃべるぬか床Nukabotの開発や「発酵」をコンセプトとしたデザインワークショップを開催しながら、テクノロジーと人間、そして自然存在の望ましい関係性を研究している。2020年に、21_21 DESIGN SIGHT『トランスレーションズ展―「わかりあえなさ」をわかりあおう』の展示ディレクターを務め、コズフィッシュにグラフィックデザインをお願いした。著書に『未来をつくる言葉 わかりあえなさをつなぐために』(新潮社)など多数

祖父江:そのときは必要なさそうなものが、後から見れば実はものすごく偉大で尊いものなんですよね。それに気付くと、自分や世界がより分かるようになる。でもその発見は自分ではコントロールできない。だからこそうれしさがあります。

ドミニク:なるほど。「完全にコントロールできないけど自分が関わりながら変化している」過程のことを、僕は「発酵」と呼んでいます。ゼミの名前も「発酵メディア研究ゼミ」にしてます(笑)。というのも、自分自身についての発見は、ぬか床で漬物を作るのに似ているんです。漬物の味は、入れる野菜の種類でも変わるし、ぬか床の置く場所でも変化します。手入れしないとカビが生えたり、きちんとケアすると良い香りが生まれたりするけれども、かといって味を完全にコントロールできるわけでもない。

自分の個性を見つける過程も、野菜をぬか床に入れて、どう発酵していくか、どんな味になるかと眺めている感じと一緒だと思います。

祖父江:そう、眺める感じだよね。僕の言葉では、「われを忘れて、うっとりしてしまう状態」。でも、どれだけ自分を忘れても、残り続けるクセみたいなものがある。忘れたいけど残ってしまう、失くしたいけど残ってしまう。でも、なんだか許せちゃうものが自分の個性になるんです。

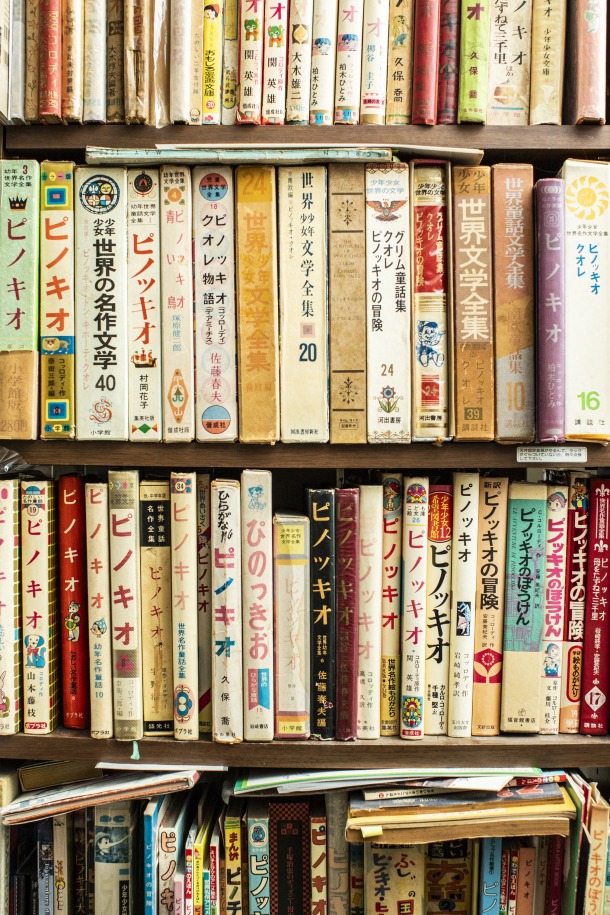

祖父江さんが「われを忘れる」ものの一つが「文字で表現されているもの」。『坊っちゃん』から始まり、『ピノッキオ』『南総里見八犬伝』は、同じタイトルのものを収集して比べている。写真は、世界中の『ピノッキオ』を集めた書棚。文字や絵、ビジュアル表現の変遷だけでなく、本ごとのストーリーの変わり方にも注目して読んでいるとか

ドミニク:ああ、「許せちゃう」っていい言葉ですね。はっきりと「良い/悪い」で区切ったものだけだと、結局は予定調和になってしまう。けど、うまくいかないことを許せると、心に厚みがでるというか、容量が増えるイメージがしますね。

祖父江:良くないなと思っていたものが、いつのまにか自分の個性だと感じるようになる。そんな状況を楽しめることが、生きるということの喜びでもあるんじゃないのかな。20歳くらいの人たちがわれを忘れて何かに熱中するからこそ生まれてくる面白さを、学生の皆さんには大事にしていってほしいなと思います。

取材・文:植田 将暉(大学院法学研究科 博士後期課程 1年)

撮影:布川 航太