「早稲田って実際どんな大学なんだろう?」「合格のコツを知りたい!」など、早稲田大学の受験に向けて不安を抱える受験生も多いはず。今回、そんな悩める受験生の疑問を解消すべく、現役早大生にアンケートとインタビューを実施し、早稲田の好きなところや受験生時代のエピソードを聞きました。これを読んでモチベーションを上げ、合格に向けて駆け抜けましょう!

INDEX

▼現役早大生が思う「早稲田に入学して良かったこと」とは?

▼早大生座談会を実施 自分に合った勉強法と入学方法で合格をつかもう!

現役早大生が思う「早稲田に入学して良かったこと」とは?

まずは、『早稲田ウィークリー』の学生読者モニター約60名を対象に調査した、「早稲田に入って良かったこと」の結果を公開。モニターの生の声と共に結果をご紹介します!

第1位 自身の目的に応じて幅広く活用できる「便利な施設」

図書館や学食だけでなく、幅広くマシンをそろえたトレーニングセンターやオンライン授業で使える個人ブース型開放教室、レポート作成の指導を受けられるセンターなど、便利な施設が盛りだくさん。入学した際にはぜひ活用してください!

何かやってみたいことがあればサポートしてくれる大学施設やサービスがあるので、自分が思い描いた通りの学生生活を送る上でありがたいです。

写真左:早稲田キャンパス中央図書館

写真右:戸山キャンパス30号館(学生会館)地下2階のトレーニングセンター

★こちらも要チェック→知っていると役立つ! 早稲田の便利なサービス・施設をご紹介

第2位 卒業後も付き合いが続く「友人との出会い」

授業やゼミ、サークル、アルバイトなどを通じ、多様なバックグラウンドを持った人々と交わる機会が増える大学生活。気になるコミュニティーがあれば積極的に飛び込んでみましょう。一生付き合える友人がきっと見つかるはずです。

多様性という言葉がまさにピッタリで、個が個として色濃く主張でき、混ざり合いながらも一人一人の色が見えるところが大好きです。

第3位 学びたいことが必ず見つかる「多様な授業」

必修科目だけでなく全学部生が受講できるオープン科目も多くそろうなど、日本で一番の講座数を誇る早稲田大学。自分の興味を深く追究するも良し、初学者として幅広く知識を増やすも良し。シラバスなどを活用しながら自分だけの時間割を組めるのが大学生の醍醐味です。

企業の社長や映画監督がゲストスピーカーとして登壇する授業などは、著名な校友(卒業生)を多く輩出する早稲田だからこそできる講義だと思いますね。

写真左:姿勢と健康03【GEC設置科目】での一コマ

写真右:映画のすべて マスターズ・オブ・シネマ【GEC設置科目】での一コマ

★こちらも要チェック→こんな授業!どんなゼミ?

第4位 サークルの数日本一!?「充実の課外活動」

入学したらサークル活動に打ち込みたい! と考える受験生も多いはず。「公認サークルガイド」を活用して気になるものを探してみるのがお勧めです。さらに早稲田大学では、学内アルバイトやボランティアなど、サークル以外での活動機会も多く提供しています。

早稲田は他大学を圧倒するサークル数を誇っており、必ず一人一人に合うサークルが見つけられます!

★こちらも要チェック→サークル紹介

第5位 学生のあらゆるニーズに答える「美味しいワセメシ」

早稲田大学周辺にある飲食店が提供する「ワセメシ」は、早大生のお腹も心も満たします。お手頃な値段でさまざまなジャンルを楽しめること間違いなし。また、キャンパス内の学食でも安くてバランスの良い食事が楽しめます!

キャンパス周辺のワセメシ店舗は、数も種類も豊富。さまざまな国の料理が食べられるので、国際色を感じることもできます。

「ピコピコポン」(左)と「おにぎり屋かわしま」(右)

★こちらも要チェック→私のワセメシ

早大生座談会を実施 自分に合った勉強法と入学方法で合格をつかもう!

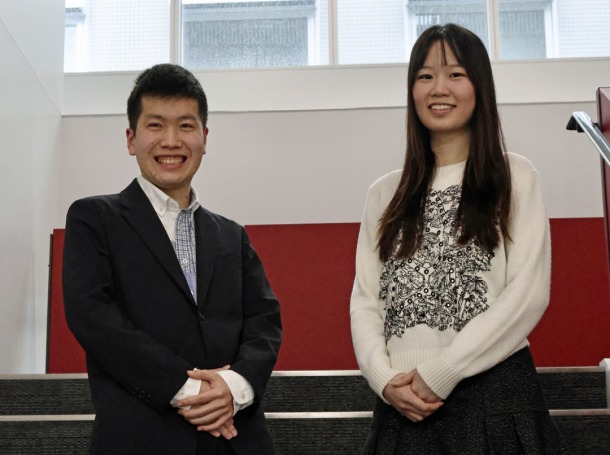

アンケートに加え、現役早大生の対談を実施。自分に合った勉強法を見つけて合格をつかみ取った二人に、学部や入試形態の選び方、勉強のコツや受験当日に気を付けるべきポイントまで、受験にまつわるさまざまな質問に答えてもらいました。指定校推薦で入学した学生からのコメントも併せて紹介します!

【一般選抜(センター試験利用方式)入学】大学院政治学研究科 修士課程 1年 彭 知音(ぽん・ちおん)大阪教育大学附属高等学校池田校舎出身

【一般選抜入学】教育学部 2年 髙橋 朋希(たかはし・ともき)渋谷教育学園幕張高等学校出身

【指定校推薦入学】基幹理工学部 4年 鈴木(仮名)※コメント提供のみ

戸山キャンパス 37号館にて(左から)髙橋さん、彭さん

日々感じるのは、早稲田のブランド力と多様性

――アンケートでは、施設や授業、友人との出会いなどが「早稲田に入って良かったこと」として挙げられていますが、二人にとっての「良かったこと」は何ですか?

彭:さまざまなことに挑戦できる環境が整っているところです。例えば、留学に関する奨学金が豊富で、そのおかげで北京大学に1年間留学できました。北京大学には稲門会(※1)があり、先輩方と交流する機会もあるのを知ったときには早稲田のブランド力を感じました。

髙橋:ブランド力の他には、多様な考えに接しやすい点でしょうか。教育学部には文理両方の学科があるため、文理混合で一緒に授業を受ける機会も多く、「そんな考えがあるのか!」という気付きを得やすいのも、早稲田の良さだと思います。

――そんな早稲田ファンの二人の志望理由を教えてください。入学してみてギャップはありましたか?

彭:もともと好きだった世界史の学びを深めるべく文学部系を志望していて、私立大学の中でもトップクラスの早稲田を選びました。入学前は漠然とキラキラしたイメージがあったのですが、実際は大学や資格の勉強に熱心に取り組んでいる人が多くて驚きました。

1年時は文化構想学部に在籍し、2年生で政治経済学部に転部した彭さん。パンデミックの中で入学し、もっと試験勉強をしたい! という思いや、政治経済学部でも世界史を勉強できることを踏まえて、転部を決めたそう

髙橋:僕は「わせだ」という響きが好きで受験しようと決めました(笑)。とはいえ実際のところは、高校で生物を選択していて、大学でも生命科学を学べる理工系学部に行きたかったのですが、慶應では生物での受験ができず、それなら自分が好きな早稲田を受けよう、という感じで。勉強一辺倒の人が多いのかなと思って入学しましたが、いろいろな個性を持つ人がいて、とても自由な場所です。

鈴木さんが感じる「早稲田の良さ」

設備が本当に充実していて、楽しく実験できる日々を送っています。理工はカリキュラムが厳しいですが、平日は勉強、週末はサークルや部活動など時間をうまく活用している人も多く、多様性に溢れた環境だと思います。

(※1)早稲田大学の卒業生の団体。地域や職種別などで1,400以上の登録があり、日本全国、世界各地で活動している。

自分に合った入試形態や勉強法を見つけよう

――早稲田の受験を決めてから、どのように入試形態を決めましたか?

彭:文化構想学部の入試形態が柔軟だったので、自分に合った方法を選びました。私が選択したのは「一般選抜(センター試験利用方式)(※2)」。英語と国語をキャンパスで受験したのに加え、非常に点数が良かったセンター試験の理科を使って、計3科目で受験しました。

髙橋:そうそう、自分が一番点数を取りやすい方式を探すことが大事だと思います。早稲田は文化構想学部以外も入試形態がさまざまで、理系でも文系の学部を受けられる場合もあるので、僕は教育学部に加え、政治経済学部と法学部も受験しました。

学内の実験バイトに参加することが趣味だという髙橋さん。バイトの謝礼でもらった図書カードは教科書購入に活用しているそう

――受験勉強で、大変だったことやその乗り越え方を教えてください。

髙橋:周りの人と比較してしまうことですね。周りがどんどん合格していく中で、僕は不合格続きで不安に襲われました。それでも、あくまでこれは「結果」であって、これまで自分が努力してきた「過程」は否定しないようにしていました。

彭:私は浪人したのですが、自分で自分を追い込まなければならず、かなりきつかったです。そんなときは、試験までの短期的なスパンで捉えるのではなく、自分がこれからどんな人生を送りたいのかを考えることで、遊びやスマホを触る時間をコントロールし、勉強のモチベーションを保っていました。

――ずばり、二人のお勧めの勉強法はありますか?

髙橋:教科書をひたすら読み込み、分からないところを都度先生に聞くこともあれば、絵を描いたり体を使って考えてみたり…。高校3年間かけて、それぞれの科目に合った勉強法を編み出しました。

彭:私の場合は、先生の言ったことは絶対に聞き逃さないように、全てをメモする勢いで授業を聞いていました。入試形態と同じで、勉強法も自分に合ったものを実践するのがお勧めです。

鈴木さんが「指定校推薦を選んだ理由」

コツコツ勉強することが得意だったので、定期試験の成績が重視される指定校推薦が自分に向いていると判断し、高校1年生のときから推薦を取れるよう意識しました。私も彭さんと同じで、授業中に先生が言ったことを一言一句聞き逃さないよう心掛けたり、授業中の小テストなどで出題された問題を二度と間違えないよう復習したりしていましたね。

(※2)現在は「一般選抜(共通テスト利用方式)」に変更となっている。詳細はこちら。

合格の秘訣(ひけつ)は「最後まで諦めないこと」

――早稲田に合格できた秘訣、そして試験当日に心掛けたことを教えてください。

彭:継続は力なりと言いますが、試験前日まで諦めなかったことが秘訣です。今振り返ると、勉強に費やした時間は、必ず結果として表れていたように思います。

試験当日に心掛けたのは「いつも通りに」ということ。模試のときから、気持ちを落ち着かせるためにお気に入りの服を着たり、毎回同じ間食を食べたりして自分なりのリズムをつくっていました。

髙橋:最後まで諦めずに努力することで、運も味方してくれると思います。試験当日は、何があっても対応できるように準備していました。会場の室温への対応はもちろん、机がガタガタでも焦らないように、ダンボールの切れ端を持って行っていました。

彭:それは準備万端ですね(笑)。

――最後に、受験生へのメッセージをお願いします!

彭:大学生になったら、自分のやりたいことに好きなだけ時間を使えるので、大学生活とその後の輝かしい姿を想像して、勉強に取り組んでほしいと思います。また、私のように地方出身の方には、東京ってすごく大きな都市で楽しいよと伝えたいです!

髙橋:早稲田は日本で一番楽しく、充実した大学だと胸を張って言えます。もし結果が出なくてもすぐに諦めるのではなく、努力と運によって結果は出ると考えて、もう1回試験にトライすることも検討してみてください。

鈴木さんの「合格の秘訣とアドバイス」

指定校推薦を目指すなら、早いうちから真面目にコツコツ準備するのが一番だと思います。私は睡眠をしっかり確保し、時間をかけて計画的に勉強するスタイルが合っていましたが、短期間で集中的にやった方がうまくいく人もいるはず。自分に合った勉強法やスタイルを見つけてみてください!

早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

企画・取材・文:教育学部 3年 渡辺 詩乃

企画:文化構想学部 3年 浮谷 雛梨