言語のハードルを越え人と人が分かり合っていく大切さを実感

早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

人間科学部 2年 西村 凜花(にしむら・りんか)

皆さんはキャンパス・アジアという留学プログラムを知っていますか? 日本、中国、韓国、シンガポールの4カ国が共同で将来の東アジア地域の発展を担う人材育成に取り組む構想で、現在は第3期目として、早稲田大学、北京大学(中国)、高麗大学校(韓国)、南洋理工大学(シンガポール)でチームを組み、「世界や地元に存在するさまざまな社会問題を解決できるソーシャルイノベーターの育成」を目標としたプログラムが実施されています。

2024年4月12日、このキャンパス・アジアの取り組みを紹介した『国際関係論の新しい学び』の出版を記念し、「キャンパス・アジアという国境を越えた学び」というセミナーが早稲田キャンパスで開催されました。私は長期留学する予定はないものの、留学での学びがどのようなものか知りたいと思い、参加することにしました。セミナーでは、さまざまな学部の学生が学年、国籍を超えて集まっていて、国境を超えた学びと実践について知る機会となりました。

『国際関係論の新しい学び』上杉 勇司・大森 愛編著(明石書店)

授業で生まれたアイデアが実現!

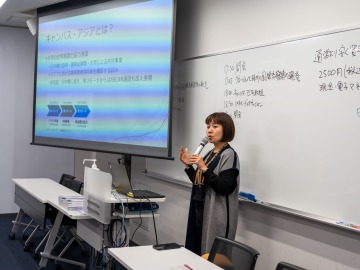

『国際関係論の新しい学び』の中では学生それぞれが多様な発想を伸ばし、自ら課題を発見して答えを導き出す授業や取り組みが紹介されています。セミナーでは、この本の出版に尽力された、国際系の分野を専門とする4名の先生が登壇。著書の一人である上杉勇司教授(国際学術院)の進行で、杉村美紀教授(上智大学総合人間科学部)が国際高等教育の潮流について、そして小山淑子准教授(社会科学総合学術院)がキャンパス・アジアの取り組みについてお話されました。

写真左:杉村美紀教授(左)と上杉勇司教授(右)

写真右:小山淑子准教授

同じアジア圏の大学に通う学生同士で交流しながら、既存の教科書やマニュアルに捉われずに、今私たちが抱える課題の解決策を考えて行動するキャンパス・アジアでの学び。先生方のお話を聞いて、これはなかなか経験することのできない機会だと思いました。

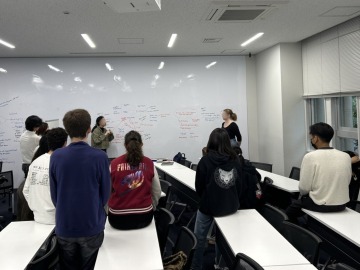

講演では、キャンパス・アジア関連科目を通じ、授業の中での提案が実現したことが紹介されました。皆さんはこの春、早稲田キャンパスの14号館にウォーターサーバーが新たに設置されたことをご存じですか? 実はこのウォーターサーバーの設置は学生が授業内で、ペットボトルの使用量が多い、水を飲める設備が少ないという課題を発見し、他大学へのヒアリングや早大生へのニーズ調査を行いながら解決策を考え、大学に提案したからこそ実現したものなのです。授業では、設置にかかる見積もりを数社から取ったり、ランニングコストの試算なども学生が行ったそうです。

たとえ、自分が発見した課題が小さなものだと思っても、その解決に取り組むことはいずれグローバルな問題の解決につながるかもしれません。まずは自分の身近にある問題にも目を向けるというローカルな視点も大切にすることが重要だと学ぶことができました。

写真左:キャンパス・アジア関連科目で学生たちが活発に意見を出し合っている様子

写真右:2024年春、14号館に2台設置されたウォーターサーバーの一つ。学生の提案を受け、改めて大学側で費用対効果などを検討の上、設置する運びになったそうです

キャンパス・アジアでの学び

セミナーの最後には、登壇された先生方や、キャンパス・アジアの運営に携わる梅森直之教授(政治経済学術院)、第2期目のキャンパス・アジアに参加された校友(卒業生)の桐葉恵さんを交えてパネルディスカッションが行われました。

セミナーでのパネルディスカッションの様子。(左から)桐葉恵さん、杉村美紀教授、梅森直之教授、小山淑子准教授、上杉勇司教授

キャンパス・アジアの活動は原則英語ですが、お互い母語ではない言語を使うことによってフラットな関係で話し合うことができ、相手の話をじっくり聞こうとする姿勢も自然と生まれるという話や、「良い英語とは、伝わる英語だ(Good English is understood English)」という話にハッとさせられました。実際に桐葉さんは、キャンパス・アジアで演劇などのプログラムを通して、言葉だけでなく身体でも表現しながら人と人が分かり合っていく瞬間を体感できたことや、各国の生の情報を得る経験ができたと話していました。「英語」はあくまで手段であり、大事なのは発音などではなく中身。語学力を不安に感じるのではなく、伝えたい気持ちをしっかりと持っていれば、言語のハードルはあまり関係ないのだと気付かされました。

また、キャンパス・アジアの活動を修了した後も参加者のネットワークや活動を維持、拡大していくことが大きな課題だと強調されていました。

2023年7月、キャンパス・アジアのプログラムとしてシンガポールで行われたソーシャルイノベーションフォーラムでの様子

私は長期留学を視野に入れているわけではなく国際関係に詳しくもないのですが、このセミナーに参加して、キャンパス・アジアは私たちがこれから生きていく社会をより良いものにするために必要なプログラムであると感じました。国境を超えてつながる瞬間を体感でき、卒業後にも通じる学びができるキャンパス・アジア。勇気を出して飛び込んでみては? また、『国際関係論の新しい学び』では、セミナーで取り上げきれなかったグローバル人材育成のための授業の舞台裏が紹介されているようです。気になる方は手に取ってみてはいかがでしょうか。