ものづくりに生かせるコンテンツ制作支援技術の開発に挑戦

大学院基幹理工学研究科 博士後期課程 2024年3月修了 真殿 航輝(まどの・こうき)

大学院ではコンテンツ制作の支援に関する研究を行っています。特に博士後期課程では、画家が描く水墨画の品質をデジタル上で表現する技術を追求してきました。近年はさまざまなソフトウエアできれいに絵を描くことが可能になりましたが、滲(にじ)みや掠(かす)れが特徴の水墨画はうまく表現できないという課題があったんです。

大学院ではコンテンツ制作の支援に関する研究を行っています。特に博士後期課程では、画家が描く水墨画の品質をデジタル上で表現する技術を追求してきました。近年はさまざまなソフトウエアできれいに絵を描くことが可能になりましたが、滲(にじ)みや掠(かす)れが特徴の水墨画はうまく表現できないという課題があったんです。

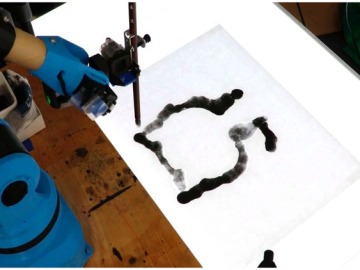

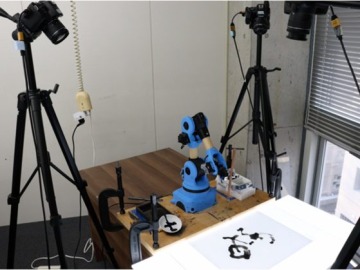

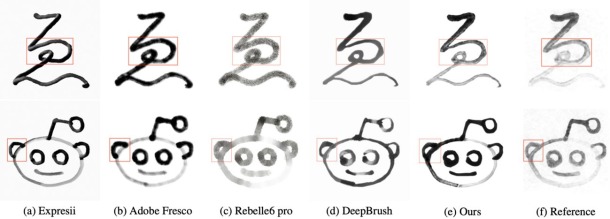

私の研究では、ロボットによる描画を撮影したものをデータベースとして構築し、そのデータベースから水墨画の描き方を学習する手法を提案しました。実際にこの手法を用いて描画を行ったところ、現在画家が一般的に使っているソフトウエア(Expresii, Adobe Fresco, Rebelle6 pro)や既存のデジタル技術(DeepBrush)などよりもきれいに水墨画が描けることが分かりました。

ロボットによる描画をカメラで撮影している様子

本研究は論文として採択されたり優秀賞を受賞するなど学術的にも評価していただいたのですが、美術大学の先生方や他の学科の博士学生などいろいろな方に「絵がきれいに描けることがとにかく面白そう」と興味を持ってもらえました。基幹理工学研究科には、コンピューターグラフィックス(CG)を専攻している研究者が多く在籍していたり、学生間で技術的な解法を出すためのアイデアを議論する環境が備わっており、私の「水墨画をきれいに描くためにどうすればいいか?」という研究に役立てることができました。

右から二つ目の「(e)Ours」が真殿さんの提案手法。他のソフトウエアで描いたものよりも、滲みや掠れがきれいに表現される

そもそも私がこの研究をしようと思ったきっかけは、修士1年の頃にさかのぼります。学内の合同研究会の際、白黒画像に色付けを行う研究グループの一人であるシモセラ・エドガー先生(理工学術院准教授)が講演で話されたことに感銘を受けました。先生の言葉の一部を紹介します。

- Research is based on lots of hard work, not genius inspiration.(研究は天才的なひらめきではなく、多くの努力の上に成り立っている。)

- Success is built on mountains of failures.(成功は失敗の山の上に築かれる。)

- Pick up hobbies while you can.(今のうちに趣味を見つけよう。)

- Take risk and aim high.(リスクを取り、高みを目指そう。)

- Know when to know and when to rest.(知るべき時と、休むべき時を知ろう。)

- Be open to new experiences.(新しい経験を受け入れよう。)

それまではやみくもにいろんな分野を勉強していたのですが、この話を聞き、実際に面白いことや良い研究をするときにはまず高い目標を立て、試行錯誤の過程では自分の自由な感性を大切にして取り組むことが重要なのだと感じました。講演を受け、すごく面白そうな問題を一つ見つけてそれを解くことに集中しようと決心したことが、今につながっていると思います。

博士終了後は、基幹理工学部の講師(任期付)として研究を続けます。博士課程で行った研究ではロボットを用いましたが、今後は絵が上手な方や美術大学の方と共同で研究を行い、絵がうまい人独自の描き方や画風を、数理的に解明する研究に取り組みたいと考えています。また、水墨画以外にも水彩画や彫刻など、あらゆるものづくりに生かせるコンテンツ制作支援技術の開発に挑戦したいと思います。

最後に、私の研究生活の支えにもなった「アーリーバード」を紹介します。理工学術院には研究費をもらいながら優秀な博士後期課程学生同士で交流できる「アーリーバード」という1年単位の事業があります。ここでは前半期に自己紹介を兼ねた研究紹介をし、後半期には著名な先生を招待して講演会を開催したり、学生同士でテーマを見つけてワークショップを開催したりするような機会があります。

若手研究者の人材交流や異分野の研究交流などを目的としているので、講演会や他メンバーの発表など、普段の研究室の活動では得られない有益な体験をすることができます。本記事をきっかけにアーリーバードの活動に興味を持ってくださる方がいればとてもうれしく感じます。

写真左:研究費の申請書の書き方についての講演会。なかなか教わる機会が少ないので大変参考になりました。また、異なる研究分野の場合、書き方も変わってくるということを知る良い機会になりました。

写真右:ワークショップにて。異なる研究分野の発表を聞いてみると研究目的の新たな作り方や普段見れないような面白い提案手法に巡り合うことができました。また、異なる研究分野の人に自身の研究を説明をする際には、思っていた以上に分かりやすく伝えることが必要だと気付くことができました。

ある日のスケジュール

- 09:30 起床、コーヒー入れ(夜が遅いため朝も遅いです)

- 10:30 研究

- 11:30 雑務処理(午後の研究に集中するため、雑務はこの時間に終わらせるようにしています)

- 12:30 昼食

- 13:00 ゼミ(情報系の研究室ということでオンラインで参加する人が多いです)

- 16:30 研究(集中するためにスタンディングデスクで作業したり、休憩中に外の空気を吸うようにしています)

- 21:00 休憩(夕食や、TVを見たり読書をしたりすることもありますが、基本的にボーッとしています)

- 23:00 入浴・ストレッチ

- 24:00 研究(寝ている間に実験するために、研究室のサーバーにリモートで入りプログラムを動かします。研究室の計算機の台数が限られているため、空いている時間を見計らって利用するようにしています)

- 25:00 就寝