社会問題ってなんだか敷居が高い…そう思う早大生も多いかもしれません。新コーナー「教えて! わせだ論客」では、社会が抱える特定の問題に着目し、4人の教員からそれをひもとくヒントを教えてもらいます。

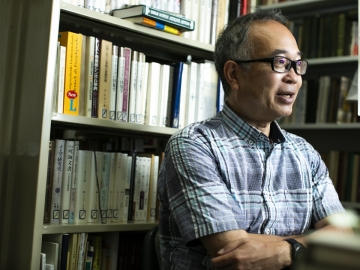

2023年度のテーマは「平和をどう守る?」。ロシアによるウクライナ侵攻などで世界情勢が不安定になる中で、あらためて平和とは何かを考えます。3人目のゲストは、中世ロシア文学と中世ロシア史を研究する三浦清美教授(文学学術院)です。前編では、ロシアの“歴史”からウクライナ侵攻を読み解きつつ、テーマについてお話しいただきました。

三浦先生、平和ってどのように守れるのですか?

まずは、相手をリスペクトし理解しようと努めることではないでしょうか。相手の内情に目を向けてみることで、和解への道筋が見えることもあるはずです。

兄弟国ともいわれるウクライナを侵攻するロシア。歴史で読み解く“一体性”の意味とは?

今も続くロシアのウクライナ侵攻について、中世ロシア史を専門とする三浦先生はどうご覧になっていますか。

プーチン大統領は2021年7月に『ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について』という論文を発表するなど、ウクライナを自国と一体性を持つ国だと主張してきました。今回のウクライナ侵攻の背景には、そのような歴史観があると感じています。

しかし、ウクライナ側から「自分たちは独立した存在だ」という声が上がる以上、その主張は認められるものではありませんし、まして軍事侵攻は決して許されません。

ただプーチン大統領が言う“一体性”の主張は、全くのデタラメやフェイクというわけでないのです。歴史的観点から、そう捉えられる側面もあると私は考えています。

その“一体性”とは、具体的に何を意味するのか教えてください。

まずは、ロシアの成り立ちを少しひもといてみましょう。

9世紀後半、東スラブ人による初めての国家であるキエフ・ルーシ(キエフ大公国)が成立します。キエフ・ルーシはロシアとウクライナ双方のルーツにあたり、首都は現在のウクライナ・キーウにありました。これが、プーチン大統領が“両国民の一体性”と主張する所以(ゆえん)です。

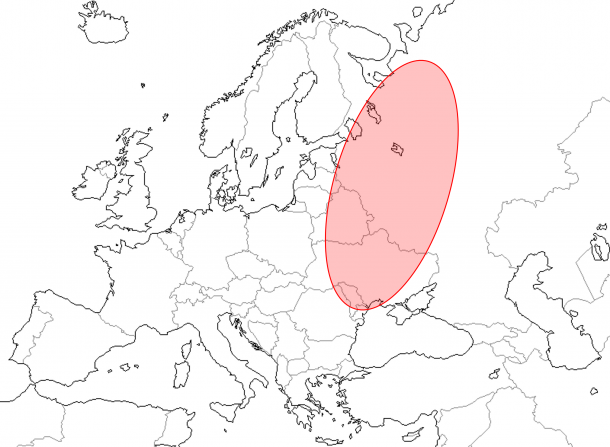

キエフ・ルーシのおよその位置。現在のウクライナとロシア西部を含むような場所にあった(白地図提供:CraftMAP)

988年には、キエフ・ルーシの君主ウラジーミルがギリシア正教を受容。詳細は後編でお話しますが、ギリシア正教は、同じキリスト教でも最大教派であるローマ・カトリックとは大きく異なります。その後、13世紀半ばにキエフ・ルーシが滅亡すると、その宗教的中心を引き継ぎ、ロシアの原型であるモスクワ公国が誕生します。ギリシア正教をキエフ・ルーシが受け入れ、モスクワ公国が継承した…ロシアは、自国の宗教とルーツをそのような連続した認識で捉えています。

理解しやすくするために、この関係を日本で置き換えてみましょう。例えば『日本書紀』には、日本建国の地は今の奈良県・橿原(かしはら)だと記されています。ロシアから見たウクライナ(キーウ)は、東京から見た奈良のように自国のルーツを持つ場所ということなのです。

そんなウクライナのNATO加盟申請といった西側諸国への接近は、プーチン大統領やロシアにとって、自身の一部を引き剝がされるような痛みを感じさせたと私は推測しています。そして、侵攻開始に際してプーチン大統領が述べた「ロシア、そして国民を守るには他に方法が無かった」という危機感につながっていったのではないでしょうか。

2022年5月、モスクワ・赤の広場で演説するプーチン大統領(写真提供:共同通信イメージズ)

一方で、ウクライナはどんな歴史をたどってきたのでしょうか。

キエフ・ルーシの滅亡後は、北東の地で後のロシアとなるモスクワ公国が中心となっていくのに対し、ウクライナの地はしばらく他民族による支配が続きます。14世紀には、ウクライナの大部分はリトアニア大公国およびポーランドの支配下に入りました。その結果、ルネサンスを開花させたポーランドの影響を受け、ウクライナは西欧文化を受け入れていく基盤を築いたのです。

さらに15~16世紀にはコサックと呼ばれる武装農民が登場。ポーランド・リトアニアなどとの闘争の中で、ギリシア正教を軸にウクライナという新しい国を建国するに至りました。

その後、ロシア帝国やソ連に組み込まれるなどの長い歴史を経て、ウクライナ共和国として独立を回復したのは、ソ連崩壊後の1991年のこと。こうしてみると、ウクライナは自由と独立を求め続けてきたといえるでしょう。

2023年9月、ホワイトハウスでバイデン大統領に歓迎されるゼレンスキー大統領(写真提供:共同通信社)

相手を知り理解しようと努めることが、平和への第一歩

これまで、ロシアとウクライナが良好な関係を築いていた時代はあったのでしょうか。

アレクセイ帝(作者不詳、エルミタージュ美術館蔵)

17世紀頃、ロシアとウクライナは良好な関係を築いていました。1645年に即位したアレクセイ帝の時代です。アレクセイ帝は、ロシアの近代化政策の推進で知られるピョートル大帝の父であり、西欧化によるロシア国家の飛躍の下地を作った人物でもあります。

彼は西欧に精通したウクライナの知識人との付き合いを大事にし、それまでの古いロシアと新しいロシアの両方を体現することを目指しました。さらに同国のコサックとも連携を保ち、対外的な成功を収めています。

権力を乱用することなく、自らの役目に尽力したアレクセイ帝の姿勢は、ロシアにおける指導者のあるべき姿として重要な示唆を与えてくれると考えています。

ロシアの中世史を研究している三浦先生は「平和をどう守るか」という問いに対し、どうお答えになりますか?

「相手を知る」ことに尽きると思います。リスペクトを込めて相手を知り、交流する、つまり理解しようと努めることが重要だと考えます。もちろんこれは、国家間だけでなく身近な人間関係レベルでもいえることです。

今回のウクライナ侵攻にしても、ロシアの国がどう続いてきたのか、どんな内情を抱えているのかという認識を深めることで、新たな側面が見えてくるのではないでしょうか。もちろん、暴力の行使は断じて許されることではありません。しかし、相手の主張にも目を向け理解しようとする姿勢は、必ずや和解への道筋となってくれます。

インタビュー後編(10月25日公開)では、ロシアのウクライナ侵攻をその宗教観から解説いただくとともに、早大生へのメッセージをお届けします。乞うご期待!

三浦 清美(みうら・きよはる)

文学学術院教授。博士(文学)。専門分野は、中世ロシア文学と中世ロシア史。著書に『ロシアの源流-中心なき森と草原から第三のローマへ-』(講談社、2003)、『ロシアの思考回路 その精神史から見つめたウクライナ侵攻の深層』(扶桑社、2022)など。

取材・文:市川 茜(2017年文化構想学部卒)

撮影:布川 航太

画像デザイン:内田 涼

▼後編はこちら!