身体運動解析力学【人間科学部設置科目】

スポーツ科学部 2年 西 徹朗(にし・てつろう)

皆さんは、人が歩いたり走ったりするときに、それぞれの関節や筋肉にどれくらいの力が加わっているか、考えたことはあるでしょうか? これらの力は、体重計に乗って体重を測ったり、握力計を握って握力を測ったりするように簡単には計測できません。なぜなら人間の身体には大小含め70ほどの関節があり、関節によって区切られたそれぞれの部位で、加わる力の大きさや向きは異なるからです。

しかし、基本的な力学の性質を押さえることで、一見複雑に見える運動の力の働きを比較的簡単な式に表すことができます。今回紹介する授業「身体運動解析力学」では、藤本浩志先生(人間科学学術院教授)の指導の下、身体(主に下肢)の運動を基本的な力学を用いて解析していく手法を学んでいきます。

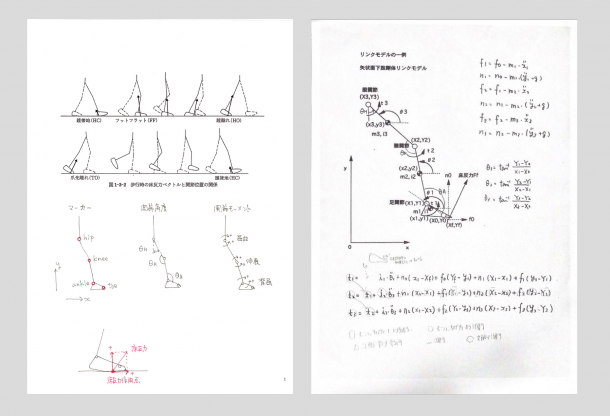

授業のプリント。身体の下肢をパーツごとに分けて考えます

この授業では、高等学校教育課程で学ぶ、重心を持つ大きさのある物体の運動に関する「剛体の運動」や、物体に力が加えられたときの加速に関する「ニュートンの第2法則」などの力学の説明から入り、そこから徐々に「回転運動」やエネルギーが小さくなる「減衰を含んだ運動」の定式化など、実際の身体のさまざまな動きに近づいた内容に発展していきます。ここまで読んで「難しそう」と思う人も多いかもしれませんが、高校で物理を学んだ人にとっては、それが大学での学びとして運動の解析につながっていく過程が分かりやすく、難しい印象もそこまで受けません。

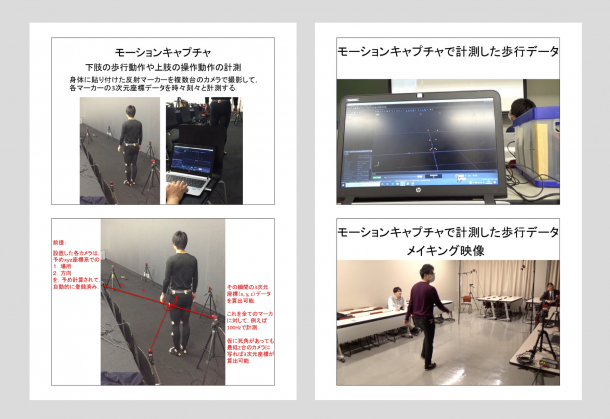

授業の資料。歩行の際の各データの採取方法についても学びます

藤本先生が「実感できる力学」とおっしゃる通り、扱う対象が人間の身体なので、力の働きが実感しやすいこともこの授業の特徴です。また、レビューシートの質問に対して毎回丁寧に回答してくださり、追加で補足説明もいただけるので、授業内で分からなかった部分を理解し、さらに深めることもできます。

この授業で学ぶ解析の手法は工学でも用いられています。実際、藤本先生は義足の研究をされていて、人が階段を上る際にどの場面でどれくらいの大きさの力を発揮すべきかを解析し、義足着用者の動きをいかにサポートするかに活用しています。授業では、ここで学ぶことはその先に身体の運動の理解やこんなロボットの開発研究にもつながっていくという事例として、ASIMO や少し前に話題になった宙返りロボットなど、最先端ロボットの紹介もありました。

私は競走部に所属し陸上競技を行っていますが、自分の動きを分析して改善するために、今後この授業で学んだ知識と手法を活用していけたらいいなと思っています。

授業で紹介された、最先端ロボットの研究開発を手掛けるボストン・ダイナミクス社(米国)の動画。藤本先生は同社と交流があり、現地オフィスに訪れたこともあるそうです