最後まで責任を持ってやる。それが信頼できる弁護士

弁護士 阿部 克臣(あべ・かつおみ)

所属するリンク総合法律事務所にて

社会問題の一つであり、大学生も当事者になりやすい「カルト問題」や「霊感商法」。その被害者救済に取り組む弁護士の一人、阿部克臣さんは早稲田大学の卒業生だ。といっても、出身は法学部ではなく教育学部。卒業後、旧司法試験に7回挑戦した末に突破し、弁護士になった異色の経歴の持ち主でもある。そんな阿部さんがまだ何者でもなかった学生時代のこと、そして弁護士として責務を果たす上での矜持(きょうじ)を聞いた。さらに、阿部さんが唱える「カルト団体」の見分け方も記事の最後に掲載している。

弁護士は、なってからの方が厳しい世界

そもそも、なぜ教育学部に入ったのか? 阿部さんに率直な疑問をぶつけると、「やりたいことが何もなかったんです」という答えが返ってきた。

入学式にてご両親と。「私立なら早稲田か慶應に、と両親に言われて、高校最後の3カ月間必死に勉強しました」

「何か目標があったわけでも、教員になりたかったわけでもなく、受かったのがたまたま教育学部だっただけの話。あの頃は本当に大志も何もなかったですね。まあ、今も何か立派な志があるかと言われると自信はありませんが」

謙遜しながらも、今や弁護士としてさまざまな弁護団に名を連ね、まさに東奔西走の忙しい日々を過ごす阿部さん。今とは真反対の、モラトリアムでのんびりとした学生当時を振り返った。

「大学2年までは『荘内館』という山形県出身者向けの学生寮で暮らしていました。当時で築70年くらいの、エアコンもない4畳半の部屋で2人相部屋。ザ・昭和の香りが残る寮で仲間と毎日、競馬・マージャン・ゲームばかり。危うく留年しかけて、『このままではダメになる!』と寮を飛び出しました。だからといってやりたいことも見つからず、日々無為に過ごしていましたね」

気付けば卒業も迫る頃、阿部さんがようやく見つけた未来への展望、それが司法試験挑戦だった。

「私は農家の長男ですが家を継ぐつもりはなく、かといって、サラリーマンのような組織の一員になることは性に合わなそう…。そこで思い出したのは、地元で弁護士をしている伯父さんの存在。弁護士も実は個人事業主ですから、自分に合っているかもしれないなと、司法試験を受けてみようと考えました」

卒業を前にして法律系の予備校に通い、弁護士になるための勉強を始めた阿部さん。もっとも、「国家試験最高峰」といわれる司法試験。法科大学院が整備されるなど環境が変わった現行制度での合格率は20〜30%だが、阿部さんが受験した当時の合格率は厳しい年なら1%未満。狭すぎる門を突破するため、卒業後はアルバイトと勉強だけの日々を過ごしたという。

「時給のいい深夜バイトを週3日して、あとは毎日予備校生活。5個100円くらいのパンと1本40円のコーヒーを高田馬場駅近くのスーパーで買って、それだけで1日を予備校で過ごしました。当時は1個80円の安いハンバーガーしか食べられなかったので、いつかモスバーガーをちゃんと食べられる人間になりたい、というのが当時の夢でした」

合格までに7回の受験を要し、晴れて弁護士資格を得た阿部さん。ただ、「弁護士はなってからの方が厳しい世界でした」と話を続ける。

「能力がなければ淘汰(とうた)されるのが弁護士の世界。だから、同期でもすでに弁護士を辞めた人はそれなりの人数になります。ここでの『能力』とは、ただ頭がいいとか勉強ができる力ではなく、コミュニケーション能力や営業能力など、さまざまな複合的な力を指します。勉強して身に付くものではなく、日々の仕事の中で改善を図っていく積み重ねでしか手にできない。道は険しかったですね」

弁護士として活動する前に旅行したボリビアにて。「今はすごく忙しいので、海外旅行をするなど少し休みたくなるときもあります(笑)」

「やりたいこと」よりも目の前のことに全力で

学生時代同様、弁護士としても「『これがやりたい!』があったわけではなかった」と語る阿部さん。その代わり「始めたら最後までやり切る」ことを心掛け、精進を重ねてきたという。

「弁護団にしても、最初は何十人と名を連ねていても最後までやりきる人は決して多くありません。作業量のしんどさに比べてお金にならない案件もたくさんありますから。その中で、ちゃんと最後まで責任を持ってやる。そういう人が信頼できる弁護士のはずだし、そうあるべきだと思ってやっています」

始めたらとことん掘り下げる。その意識から、2022年11月には統一教会問題の救済に当たる全国統一教会被害対策弁護団の立ち上げに参画した。

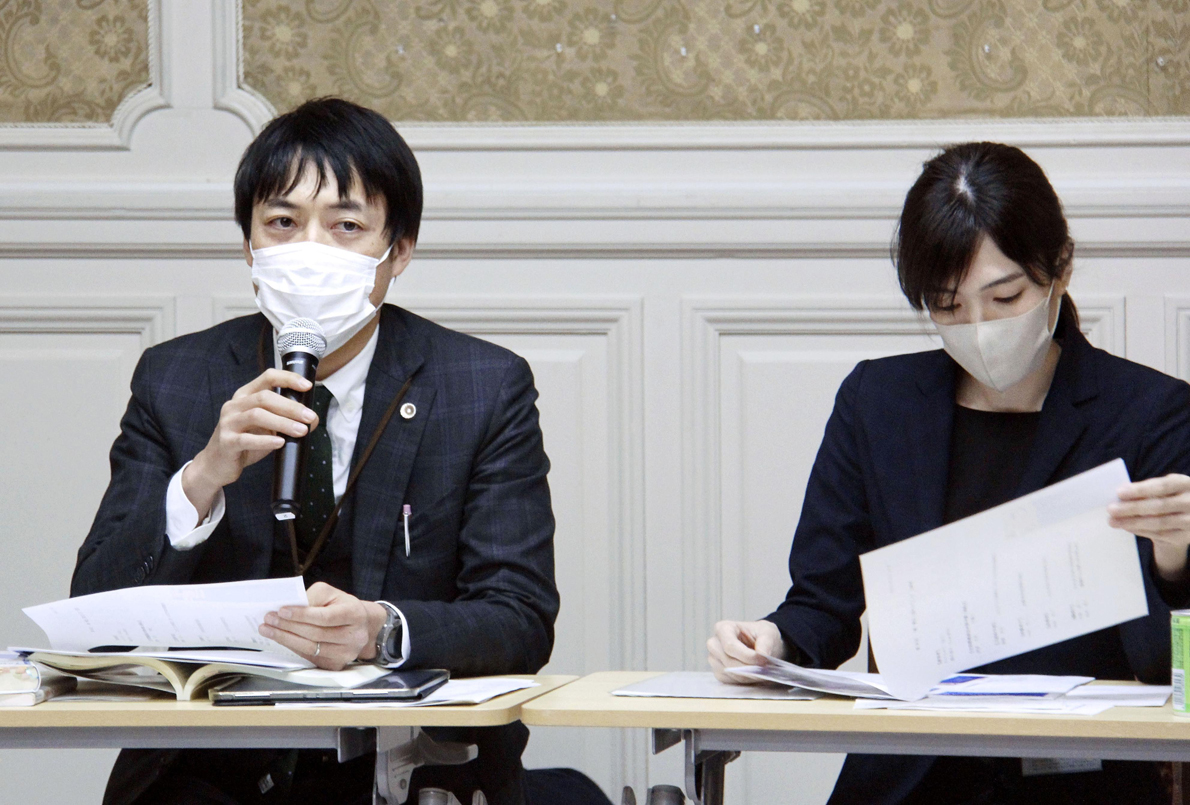

元2世信者の小川さゆりさんと共に、国会でのヒアリングにも参加した(写真提供:共同通信イメージズ)

「以前から問題に取り組む弁護士組織もありましたが、中心メンバーは東京の弁護士ばかり。昨今の統一教会の被害を救うためには全都道府県の弁護士からお力添えいただかなければならないと、改めて弁護団を設立することになったんです」

今ではメディア出演も増え、忙しさも増す一方の阿部さん。それでも「弁護士は日々、新たな勉強を続けなければ生き残っていけない」と語る。

「弁護士になった当初、10年後にはすごいスピードで事件処理をこなす自分を想像していました。でも、15年近く経験を重ねた今でもやっぱり知らないことだらけ。常に勉強しなければ追いつけないですし、1件1件が勝負なわけです。その1件でミスをしてしまえば、相手が新人弁護士でも負けてしまう。経験に過信することなく、常に勉強しながら毎日を過ごしている印象です」

そんな弁護士活動において、早稲田大学時代の経験で生きることはあるのか?

「人のことは言えませんが、早稲田って良くも悪くも変な人ばかりですよね。教育学部の仲間には、教師になった人以外にも警察官、会社員、公務員、プロスポーツ関係者、ニート…いろんな人がいて、みんな自分が生きたいように暮らしている。人と違った人生を歩むと、東大なら『東大なのに』と言われるけど、早稲田だと『早稲田だから』と言われる(笑)。でも、それってすごいことですよね。そんな自由な早稲田で4年間気ままに過ごしたことは、今の自分の人間性や仕事にも良い影響を及ぼしていると思います」

学生時代も、そして弁護士としても、「やりたいこと」よりも目の前のことに全力で打ち込み続けた結果、今の地位を確立した阿部さん。では、同じように夢を見つけにくい世の中で生きる学生へのメッセージは?

「社会に常に関心の目を向けて前に向かう姿勢で取り組んでいけば、どこかで自分だけのやりがいが見つかるはず。もし、今やりたいことがなかったとしても、いつか見つかると思うので頑張ってほしいですね」

カルト対策5つのチェックポイント

日々、統一教会問題等の被害者救済に取り組む阿部さんから、「カルト団体の見分け方」を伝授してもらった。サークルや勉強会を装い、巧妙に入会を勧めるカルト団体や政治セクトは、大学生の身近に潜んでいる。そんな危険から自分を守るためにも、判断するポイントを押さえておこう!

阿部先生

カルト団体はさまざまな手口で学生に近づこうとします。私が学生だった当時なら、「手相を見せてください」と対面で近づく事例がよくありましたが、最近はSNSを駆使して上手に学生に近づいてきます。どんなケースであれば疑ったほうがいいのか、5つにまとめました。

1.即断即決を迫る

家族や友人に相談するとそこで止められてしまうため、「今ここで決めてください」と迫るパターンは非常に多いです。

2.口止めを要求する

「今言ったことはあなたにとっての真理なので、あなたが理解するまでは家族にも話してはいけません」「家族にしゃべったら台無しになります」などと口止めをしてきたら要注意です。

3.小さなうそや違法行為が入ってくる

例えば何かの行事に参加する際、「友達のところに行くと言ってください」とうそを強要してくるのもカルト団体の特徴。ささいなことでも違法行為を指示してくるケースもあります。

4.やたらと親切で褒めてくる

これもよくある手法です。特に理由がないのに「あなたはすごい」とやたらと褒めてくる。褒められると自己肯定感が高まりますし、断りづらい雰囲気になって相手が心の中に入り込んできやすくなります。

5.活動内容が最初の説明と違ってくる

最初に信頼関係をつくり、宗教性などを明かすのは最後、という手法です。例えば、「SDGsの勉強会です」と言っていたのにだんだんと聖書の内容が出てきたり、SNSに好意的なリプを付けてフォローさせてから、直接DMでイベントに誘い込むケースもあります。

阿部先生

ここでは、まず疑ってほしい5つの特徴を紹介しましたが、自分の直感や良心で「何かおかしい」と感じたら、その直感を一番大事にしてほしいです。自分が今まで社会の中で生きてきて身に付けた価値判断や常識があるはず。そういった心の直感・心の声を無視しないでほしいですね。

取材・文:オグマナオト(2002年第二文学部卒業)

撮影:小野 奈那子

【プロフィール】

山形県出身。2001年早稲田大学教育学部卒業。2009年弁護士登録。第二東京弁護士会、リンク総合法律事務所所属。2022年より全国統一教会被害対策弁護団に事務局次長として参画するほか、当事者団体・宗教2世ネットワークの監事を務めるなど、精力的に統一教会問題に取り組む。

Twitter:@katsuomiabe