「応援してくれる人を信じること、それが自分が頑張り続ける支えになっていました」

文化構想学部 2023年3月卒業 弥谷 拓哉(やたに・たくや)

戸山キャンパス 戸山の丘にて。愛用のそろばんと

2022年8月に開催された「令和4年度全日本珠算選手権大会」で見事優勝し、そろばん界の「日本一」の称号を得た弥谷拓哉さん。4歳からそろばんを始め、小学生のときには当時最年少で最高段位の十段に合格するなど、輝かしい成績を残してきました。その背景には並々ならぬ努力のみならず、継続力や周りへの感謝があるといいます。そんな弥谷さんにそろばんにかける思いや、物事の継続のコツについて聞きました。

――そろばんを習い始めたきっかけを教えてください。

僕の母が憧れていたそろばんの先生が、偶然僕の地元で教室を開いていたんです。僕は当時2歳と幼かったので、先に教室に通っていた姉に付いて行くだけでしたが、4歳になる頃には自然にそろばんを始めました。

――4歳から現在に至るまで、そろばんを続けているその原動力は何でしょうか?

高校の卒業式で。弥谷さんと同じ珠算推薦で入学した友人(左)と。小さい頃に大会で出会ってから今まで一緒に頑張ってきた、かけがえのない友人だと話す

振り返ると、誰かに喜んでもらいたい気持ちが一番大きいなと思います。幼い頃は自分が実力を付けることで親や先生が喜んでいるのがうれしかったですし、中学・高校では、友達と切磋琢磨(せっさたくま)しながら、お互いの結果を喜び合う過程がどんどん楽しくなっていきました。目標に向かって一緒に研鑽(さん)を積むことが何よりも面白かったんです。

大学に入ってからは、応援してくれる人や一緒に頑張る仲間、僕の背中を見てくれている後輩など、自分を認めてくれる方々への感謝が日に日に増しています。自分が活躍して結果を残すことで喜んでくれる人がいることが、頑張る理由になっていますね。

――昨年は「令和4年度全日本珠算選手権大会」で優勝。その大会について教えてください。

これは年に一度開かれる大きな大会で、そこで優勝した人がその年の日本一という位置付けになります。以前、小学生の部で優勝した経験もあり、僕にとって思い入れの強い大会です。大学に入り日本一を目指せる実力になったと感じてから、ここで優勝した姿をみんなに見せたいという一心で、勝つことを目標にしていました。

大会に向けた練習中は結果が出せるかどうか不安もありました。かといって不安になっても自分の実力は変わりません。そこで、僕自身を信じて応援してくれる人を信じ、その人たちの気持ちを大事にしようと思いました。周りの存在が自分の支えになっていたんです。

「令和4年度全日本珠算選手権大会」で優勝したときの1枚。大会は毎年そろばんの日である8月8日に開催されている

――周りの人々に対する感謝が生まれるきっかけは何かありましたか?

ある大会での敗北が一つのきっかけになっています。20年間無敗を誇った、そろばん界のレジェンドの方に勝とうと初めて挑んだ大会があったのですが、あまりにも実力の差を見せつけられ、途方に暮れました。自分一人で頑張り続けることに限界を感じてしまったんです。

では何か別のものが必要だと思ったときに、これまで応援してくれた身近な人々の存在こそが自分にある強みだと今一度実感したんです。そこから徐々に、応援されるためにはどういう行動をしたらいいか、どんな競技者であるべきかを考えるようになりました。応援される立場を意識するほどに、周りへの感謝と自分の頑張りやレベルアップが切っても切れない結び付きになっていきました。

――20年近くそろばんを続ける弥谷さんが考える、物事の継続のコツは何でしょうか?

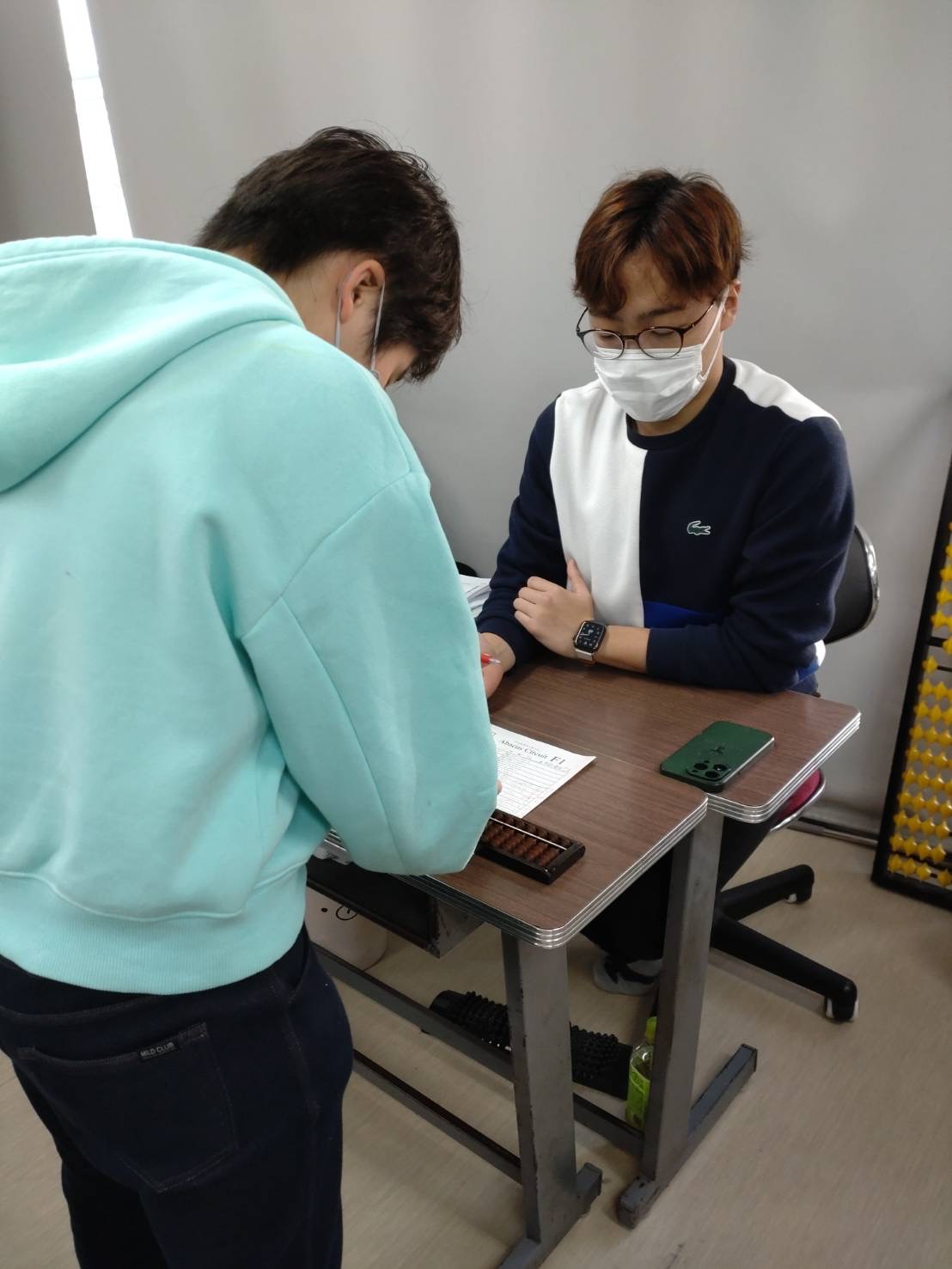

基礎練習に取り組む弥谷さん。目にも止まらぬ速さでそろばん玉をはじく

「辞められない理由」があるのは一番大事だと思います。僕の場合は、大会で好成績を残せていたし、簡単に捨てられる時間の掛け方でもなく、もはや人生の一部になっていたというのがあります。例えば漫画家さんの場合は、筆を折ったら自分が伝えたい思いを届けられなくなるから、描くことを辞めないですよね。つまり何かを続けている人には辞められない理由が絶対にあるはずなんです。そして辞めない以上は、精いっぱい楽しみながら頑張り続けるべきだと思うので、今も頑張っています。

とはいえ、他の部活動やアルバイトに魅力を感じて、そろばんを辞めたくなったことは何度もありました。でもそういうときって、確実に結果に表れてしまうんですよね。練習時間が同じでも、そろばんから逃げているときの自分と、向き合っているときの自分とでは本当に何かが違うみたいで。結果が出ないのが一番嫌だったので、そろばんと真摯(しんし)に向き合おう、と気持ちを固めていきました。

――そろばん一筋の弥谷さんが文化構想学部を選んだ理由と、進学して良かったことを教えてください。

内部進学をしたのですが、進路選択時にこれを学びたい! という分野が見つからなくて。ただ、学問に関する選択肢は広く持っておきたかったので、さまざまな分野を学べる文化構想学部を選びました。ちなみに、そろばんでできることは「計算」に限られているので、理数系科目が得意だったわけではありませんでした(笑)。

2年生からは、現代社会の構造についてさまざまな観点から分析し、新たな社会構築の方法を模索する社会構築論系に進んだのですが、フィールドワークなどを通じ、他の人の考えに触れる経験をたくさん積めたことは今の自分に影響していると思います。自分の視野を広げて、知らないことを知りたいと積極的に思えるようになったのは、そういった学びのおかげです。

所属する西城戸誠教授(文学学術院)のゼミ合宿で、福島県喜多方市でフィールドワークをしたときの1枚

僕は自分の考えが100%正解だと自信を持つようにしているのですが、大学での学びを通じて、自分よりさらに優れた考え方も絶対に存在することを心にとどめるようになりました。自分の考えを堂々と話すための自信は必要だけど、他の優れた考えを柔軟に取り入れるということです。対話をすることで、自分の考えの及ばないところにある良いヒントを見つけたり、自分の知らない世界を知ったりすることを楽しめるようになりました。

――最後に、今後の進路への展望を聞かせてください。

そろばん教室の後輩に丁寧に指導。教え子の成長が見られるのがやりがいと話す

卒業後は、通っているそろばん教室で先生になります。就活もしたのですが、企業に就職したらどういう仕事をするんだろうと考えれば考えるほど、そろばんを教えることに魅力を感じていきました。やはり自分にとって、そろばんは人生の軸だなと感じます。

先生になったら、体格や年齢に関係なく、同じ場所で同じように戦い合えるというそろばんの魅力を伝えたいです。そして何よりもまず、自分の教室に通ってくれる方に対し、そろばんが楽しいものだと教えられる先生になりたいですね。

第839回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

文化構想学部 3年 田邊 紗彩

【プロフィール】

埼玉県出身。早稲田実業学校高等部卒業。趣味は漫画を読むこと。作者の考えのみならず、キャラクターの生きざまや読み手の感想を通して、さまざまな人の考え方に触れられる点が魅力だそう。特に愛読しているのが『宇宙兄弟』で、好きなセリフは「“心のノート”にメモっとけ」。

埼玉県出身。早稲田実業学校高等部卒業。趣味は漫画を読むこと。作者の考えのみならず、キャラクターの生きざまや読み手の感想を通して、さまざまな人の考え方に触れられる点が魅力だそう。特に愛読しているのが『宇宙兄弟』で、好きなセリフは「“心のノート”にメモっとけ」。