大学生になると増えるのが、サークルやゼミの仲間との飲み会です。友人同士や先輩後輩など、そのシーンは多岐にわたり、仲間との親睦が深まる楽しい機会。一方で、飲み方を誤ると20歳未満飲酒、飲酒の強要、急性アルコール中毒などの問題やトラブルが発生しやすい負の側面もあります。早稲田大学学生部では、そうした事態を撲滅すべく飲酒にまつわる14のルールを掲げ遵守を促し、違反した学生やサークルにはペナルティーを課しています。

今回は、最近の学生の飲酒傾向やルールとペナルティーについて、学生部学生生活課の職員に詳しく話を聞きました。また、早大生に人気の居酒屋「舟形や 早稲田店」店主やキリンビール株式会社の企画担当者に、お酒との上手な付き合い方を教えていただきました。正しい知識を身に付け、嫌な思いをしない・させない、楽しくスマートな飲み会を心掛けましょう。

INDEX

▼1.学生部学生生活課職員が警鐘を鳴らす 早大生なら知っておくべき飲酒ルール&ペナルティー

▼2.お酒のプロが伝授 お酒初心者のための「飲酒にまつわるQ&A」

1.学生部学生生活課職員が警鐘を鳴らす 早大生なら知っておくべき飲酒ルール&ペナルティー

早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

教育学部 2年 渡辺 詩乃(わたなべ・しの)

学生部学生生活課職員

金井 友佑(かない・ともひろ)

「お酒初心者なので、飲み会で起こりうるトラブルや注意点などをしっかりと心得ておきたい」と話すSJC学生スタッフの渡辺詩乃さんが、学生部学生生活課の職員で日々サークル指導に携わる金井友佑さんにインタビューしました。

渡辺

初めに、最近の早大生の飲酒傾向を教えてください。

金井

気心知れた友人同士で、少人数の飲み会を開く形式が目立つようになりました。コロナ禍でサークル活動が制限され、上級生と下級生のつながりが希薄になってしまい、以前よりも身近な友人同士でお酒を飲む機会が多くなったからだと思います。また、Airbnbのような民泊施設で飲み会をする学生も増えています。コロナ禍における飲食店の時短営業の影響で、時間に左右されずにお酒を飲める民泊施設のニーズが高まったのかもしれません。

渡辺

私の周りでもそういう学生はよく見かけます。コロナ禍が落ち着いて飲み会が活発になりそうな今春、大学が懸念していることはありますか?

金井

20歳未満の飲酒や急性アルコール中毒による救急搬送などが起こる環境が生まれやすくなることです。コロナ禍でサークル活動や飲み会が制限されたことで、例えば、20歳を線引きにした席分けにしたり、年齢を記載した名札を着用したりなど、多くのサークルで主に上級生たちによって行われていた、危険な飲酒を防止するためのノウハウの引き継ぎができていません。その上で大人数での飲み会が増えていけば、全体に目が行き届かなくなり、違反行為や飲酒事故が起こりやすくなる可能性があります。

渡辺

確かに、サークル内で飲酒における危険性を認識している人が少なくなると、飲酒事故が起こりやすくなりそうです。コロナ禍でさまざまな活動が制限されていたことは、こういったことにも影響が出るんですね。

金井

いわゆる“アルハラ”(※)だけでなく、自身のアルコール耐性を過信し場を盛り上げるために、自ら大量飲酒をしてしまい急性アルコール中毒に陥るケースは毎年のように発生しています。また、友人同士でお酒を飲むときにも注意が必要です。友人同士だと飲み過ぎの人を注意しづらくなるので、「今日は自分たちを注意する先輩もいないし、飲んでしまおう」と、自身の限度を超えた飲酒をしてしまう場合があります。

(※)アルコール・ハラスメントの略。飲酒の強要など、飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害を指す。

渡辺

今、新歓シーズン真っただ中ですが、そういったお酒の場ではどんなことに気を付ければいいのでしょうか?

金井

早稲田大学では、「飲酒に関する基本ルール」をまとめています。以下のルールをよく理解し遵守してください。

〈早稲田大学 飲酒に関する基本ルール〉

新歓期の高田馬場駅前ロータリー(2019年)。同駅周辺でのグループ単位での集合は、一般の方々や通行人に迷惑を掛けるため、早稲田大学は禁止しています。「集合が発覚した場合、次年度(2024年)の新歓ブース使用を認めません」(金井さん)

金井

特に注意喚起したいのは、サークルの慣習や伝統を理由にして、自分の意図しない形で飲酒をしない、他人に強要しないことです。周囲に不快感を与える行為や相手の望まない性的接触などの行為は絶対に禁止です。そのような行為があった場合、ハラスメントとして認定され、学則により処分を受けることがあります。「酔っていたので覚えていません」という言い訳は通用しません。一方、皆さんがハラスメントの被害者になってしまうこともありますので、十分に注意してください。

渡辺

これらのルールを破ると、どうなるんですか?

金井

発生した事案の内容によって大学側で対応を検討し、学生個人とサークルに対してペナルティーを課すことがあります。例えば、法律でも禁止されている20歳未満飲酒をした場合、その場にいた関係者全員に責任が及びます。加えて、20歳未満飲酒をサークル内で行ったことが発覚した場合、一定期間の活動停止処分などのペナルティーが課されます。公認サークルであれば、学生会館内の施設が使えなくなるなど、サークル活動に支障が出るでしょう。過去には、法律違反も含め複数の違反行為が発覚したことで、無期限の活動停止処分を受けたサークルもありました。

<飲酒に関する過去のサークル規則違反事例>

<事例1> 早稲田大学では2022年9月中旬まで、大人数での会食を制限。しかし、その期間中に飲み会を開催し、20歳未満飲酒も発覚した。

→ペナルティー:3カ月のサークル活動停止処分

<事例2> 合宿先での20歳未満飲酒や学生会館の部室への酒類持ち込み、常習的な20歳未満飲酒が発覚。かつ、発覚時に20歳未満飲酒を隠そうとした。

→ペナルティー:無期限のサークル活動停止処分

金井

ペナルティーを課すのは今後、違反行為による事故やトラブルが生じることを未然に防ぎたいためです。ペナルティーが課された意味を深く考え、過度な飲酒や20歳未満飲酒などの違反行為やトラブルなどを引き起こすことがないように、しっかりと自制してほしいですね。また、違反行為が起こらない仕組みを具現化・実践してほしいと思っています。

渡辺

繁華街ではいまだにイッキ飲みを強要するコールを頻繁に行う学生たちを見かける、と聞いたことがあります。過去にそのような危険行為から命に関わる重大事故につながったケースはあるのでしょうか?

金井

学生の飲酒にまつわる問題は、多くの大学が懸命に改善しようとしています。過去には泥酔して救急搬送された学生だけでなく、急性アルコール中毒で亡くなってしまった事例もあります。飲酒で大切な子どもを失ったご家族の悲しみは計り知れないものがあります。また、仲間の死によって自身の学生生活を大きく損ねないためにも注意が必要ですし、イッキ飲みなどの危険な飲み方が死に至る可能性があることを、常に意識してほしいです。そして、危険な飲み方を自分がしない、周りにもさせないように心掛けてほしいと強く思っています。

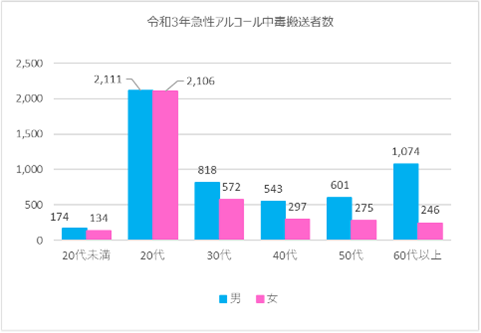

急性アルコール中毒の搬送者数は、20代が突出して多い。大学生がコンパなどで場を盛り上げようとイッキ飲みしがちなことが原因だと考えられるため、むちゃな飲み方には注意が必要(出典:東京消防庁資料より)

渡辺

「お酒を飲まない=ノリが悪い」で片付けられることが多くて、学生一人一人の飲酒に対する認識は甘いなと感じています。危ない飲み方について、もっと重く考えなければいけませんね。

金井

気心知れたメンバーはもちろん、知り合ったばかりの友人とお酒を飲み、親睦を深めるのは楽しいことで、大学生活の貴重な思い出となるでしょう。ただ、楽しくなってつい羽目を外してしまうと、取り返しのつかないことが起きる可能性があります。実際、過去に重大な飲酒事故が起きていることを重く受け止めてもらいたいです。そもそも、サークル活動の一番の目的は、その活動を通じて仲間同士の親睦を深め、人間的に成長することです。お酒はそのための手段の一つでしかなく、お酒を飲むことが目的ではありません。ですから、お酒がなくても全員が楽しく過ごせる環境をつくることが大切です。それは、サークルに限らず、ゼミや他の課外活動でも同様です。

渡辺

違反行為や飲酒事故を起こさないように、その場を盛り上げるためだけの飲酒はやめようと改めて感じました。サークル活動やゼミ合宿、課外活動などの飲み会では、楽しく節度ある飲酒を心掛けて、仲間との親睦を深めていきたいと思います。本日はありがとうございました。

2.お酒のプロが伝授 お酒初心者のための「飲酒にまつわるQ&A」

多くの早大生が通う居酒屋「舟形や 早稲田店」で、長年学生の飲み会風景を見てきた店主の本間康弘さん。「スロードリンク」をスローガンに、無理のない楽しい飲酒シーンを提唱する、キリンビール株式会社企画部の塩出洋子さん。お酒のプロであるお二人に、学生読者モニターから寄せられた「飲酒にまつわる質問」に答えていただきました。

「舟形や 早稲田店」本間康弘さん(写真左)、キリンビール企画部 塩出洋子さん(写真右)

Q1.大学生が陥りがちな危険な飲み方を教えてください。

本間さん(以下、本間):適量をオーバーすることに尽きます。すでに飲み過ぎて酩酊(めいてい)状態なのに、タガが外れてさらに飲み続けようとする学生をたくさん見てきました。これは、お酒に強いと自認している学生に多く見られます。また「お酒を飲めないと格好悪く思われるから」と我慢して飲むパターンもありますね。

さらに、短時間に度数が高いお酒をイッキ飲みして、酔いつぶれる学生もいます。ある学生はスピリタスというウォッカの一種(アルコール度数96度)をイッキ飲みして救急車で運ばれました。それ以降、重大な事故を起こさないために度数が高い酒類の提供は中止しています。「お酒に強い=カッコいい」ことではないことを認識してほしいですね。

Q2. 危険な飲み方を回避する方法はありますか?

本間:酔っているのにさらに飲み続けている人がいたら、飲み会を終わらせるなどして、飲ませないことが効果的でしょう。また、空腹時に飲まない、お酒と交互に水(チェイサー)を飲んで悪酔いを防ぐのもおすすめです(※)。

何より、つい飲みすぎてしまう自覚がある人は「飲みすぎないようにしよう」と自分を律する気持ちを持つことが大事だと思います。

(※)血中アルコール濃度の急上昇を抑えるなどの効果が期待できる。

Q3.お酒に弱い人でも努力で強くなれますか? また、顔が赤くならない飲み方はあるのでしょうか。

塩出さん(以下、塩出):努力でお酒に強くなれません。体内に入ったアルコールは、肝臓で有害な物質「アセトアルデヒド」に分解されます。この物質は顔を赤くしたり吐き気を引き起こしたりするなど、悪酔いとなる原因です。

アセトアルデヒドは「ALDH2(アルデヒド脱水素酵素2)」の働きで分解されますが、ALDH2の働きには個人差があります。ALDH2の活性が強い人は比較的お酒に強く、弱い人は比較的お酒に弱いといわれています。ALDH2の働きが強いかどうかは親からの遺伝で決まっているため、努力で強くなることはできないのです。

また、顔が赤くなるのもALDH2の働きが弱いからです。その働きはやはり自分自身でコントロールできないので、残念ながら赤くならない飲み方もありません。だからこそ、自分の適量を超えないで飲酒することが大切なんです。

Q4.お酒を飲み慣れていない人が飲み会で酔いつぶれないコツはありますか?

本間:度数が高いお酒を強がって飲まないようにすることです。「お酒は薄めにしてほしい」と注文してもらえたら、そのとおりに作りますよ。悪酔いしないように、お店のスタッフにお酒に慣れていないことを正直に伝えてみてくださいね。

塩出:ALDH2の活性タイプは生まれたときから決まっているので、自分のアルコールに関する体質を知り、自分のペースで適量のお酒を楽しむことです。1日あたりの節度ある適度な飲酒量は、体重60~70kgの成人男性でアルコール代謝能力が平均的な人の場合であれば、純アルコール量約20gが目安で、ビールなら500ml缶1本、ワインならグラス2杯程度です(女性は男性の約半分程度が適量)。

ただし、少量の飲酒で顔面が赤くなるなどアルコール代謝能力の弱い人の適量は、より少なくなります。適量は性別や年齢などによって異なるため、1日あたりの目安を参考に自分の適量を把握することからはじめましょう。

Q5.お酒に弱い人も強い人も楽しくお酒を飲むための方法を教えてください。

塩出:キリンビールでは、適切なお酒の飲み方として、「スロードリンク」を提唱しています。スロードリンクとは、お酒をゆっくり味わうだけでなく、食事も一緒に楽しみ、人と語らう時を大切にすることです。飲む「量」ではなく、流れる「時」に心が満たされるお酒の楽しみ方です。お酒を飲まない人もノンアルコール飲料があれば、楽しさを分かち合えます。

性別や年齢、体重、アルコール分解能力の違いなどにより、適量には個人差がありますので、自分に合ったお酒(ノンアル含む)を体調に配慮しながら、適量で楽しんでほしいです。飲み会では周りの人にお酒を強制しない、各自のペースで楽しむ、ということを意識することで楽しむことができるのではないでしょうか。

取材・文:流石 香織

撮影:布川 航太

【次回フォーカス予告】4月24日(月)公開「ボランティア特集」