「これからも川柳の楽しみ方を発信していきたい」

大学院文学研究科 修士課程 3年 暮田 真名(くれだ・まな)

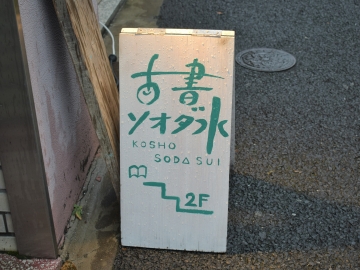

早稲田キャンパスの北門近くにある古書店「古書ソオダ水」にて

2022年4月に川柳句集『ふりょの星』(左右社)を出版し、「現代川柳」というジャンルで活躍している暮田真名さん。2021年8月には東京・中野で「家具でもわかる暮田真名展」を開催し、200句にも及ぶ川柳の展示にも取り組みました。現在は、大学院文学研究科修士課程で川柳の研究を進める傍ら、「川柳句会こんとん」の主宰やゆにここカルチャースクールで川柳講座を担当するなど、川柳の魅力を積極的に発信しています。そんな暮田さんに、川柳に興味を持ったきっかけや現代川柳の魅力、学生生活、今後の目標について聞きました。

――川柳に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか。

大学2年生の時に書店で開催していたブックフェアに足を運んだのが最初のきっかけでした。そこに並べられた、「短歌会」(公認サークル)出身の歌人・瀬戸夏子さんの選書の中にあった、小池正博さんの『水牛の余波』(邑書林)という川柳句集が目に入ってきたんです。元々短歌や俳句の書籍を読むのが好きだったのですが、それまで川柳に作品集があることを知らず、好奇心から読んでみたら面白かったので興味を持ちました。その後、瀬戸さんと小池さんが開催していた句会(※)に参加し、初めて川柳を作ってみたところ、お二方が私の川柳を選んでくださいました。川柳は短歌より短く、俳句のように季語もないので比較的書きやすいと思い、川柳を始めてみることにしました。

(※)参加者が自作の川柳を提出して、選者の評価を競うイベント

――現代川柳の魅力を教えてください。

戦後あたりからの川柳を「現代川柳」というのですが、現代川柳において「思い」の時代から「言葉」の時代に遷移したと言われています。「思い」の時代では、感情や思いを表現する道具として言葉を使い、作者の感情に見合う言葉を探していく形で川柳が作られています。一方で、「言葉」の時代では、言葉をいったん表現する道具という役割から解放し、言葉の組み合わせによってまったく新しい世界を作り上げる形で川柳が作られています。私が作っている川柳は「言葉」派の川柳で、昔から自分の気持ちを言葉で「表現する」ことが得意ではなかった私にとって、言葉の組み合わせだけで作れる川柳はとても魅力的でした。

――今年の4月には川柳句集『ふりょの星』(左右社)を出版しました。完成までの過程で工夫した点はありますか?

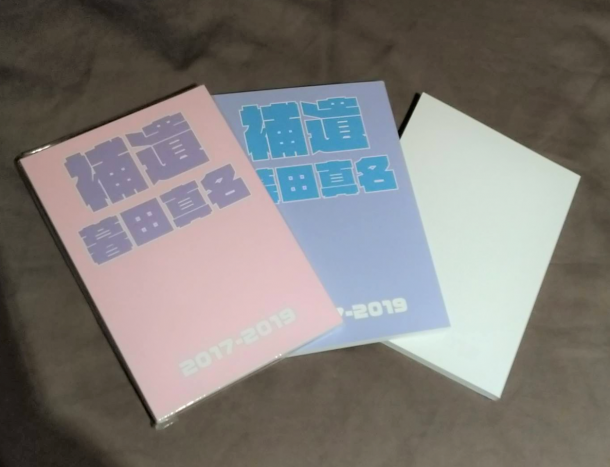

私家版の第一句集『補遺』。版を重ねるごとに表紙の色を変えている

川柳を作る人は、句会での発表や評価に重きを置く傾向があり、作品を書籍や冊子のような形にして残す文化があまりありません。それならば、私は川柳句集をたくさん残そうと思い、まずは私家版のような形で自分の句集を2019年と2021年に2冊作成しました。この句集の他に、これまで書きためた800句ほどの中から250句を選び、ベスト版として出版したのが『ふりょの星』です。

出版にあたり最も時間を掛けたのは、句の並べ方です。それまでは川柳の並べ方にこだわったことがなかったので、最初に提出した原稿から大きく変えて、テーマごとに句を分けることで川柳を初めて読む人にとっても読みやすいように工夫しました。

写真左:早稲田大学生協戸山店に置かれている『ふりょの星』と小池正博編著『はじめまして現代川柳』(書肆侃侃房)。『はじめまして現代川柳』には、「言葉」派の最先端の小池正博さんが選んだ川柳が収録されている

写真右:『ふりょの星』の表紙を描いたのは漫画家・吉田戦車さん。表紙を決める際に、参考にと吉田さんの『ぷりぷり県』(小学館)3巻の表紙を編集者に見せたそう

【暮田さんお気に入りの句(『ふりょの星』より)】

階段で寝る若者のたまごっち化

もしかして更迭されてゆくイルカ

クリオネはドア・トゥ・ドアの星だろう

コングラチュレーション 寝ない子 コングラチュレーション

ウェットティッシュの重さで沈む屋形船

――川柳を普段どのように作っているのでしょうか。

川柳の基となる単語メモ。LINEに「単語集」という自分一人のグループを作っている

私は言葉から川柳を作るので、日常生活で気になる言葉があったときに、LINEのメモ帳に記録しておき、それを五・七・五の句にしています。『ふりょの星』というタイトルも、メモ帳に「『不慮』をひらがなで書くとかわいい」と残していたメモがきっかけで決めました。

――大学院文学研究科に在籍中ですが、川柳を研究しているのですか?

学部生の時は哲学に興味があり、文学部の哲学コースで学んでいたのですが、哲学に関してあまり理解できないまま学部時代が過ぎてしまいました。そこで、せっかく川柳を作っているのだから川柳を研究してみようと思い、大学院への進学を決めました。

大学院では日本語日本文学コースに在籍しているのですが、小説の研究をしている学生が多くて圧倒されました。周りに川柳の研究をしている学生は一人もいないので、かなり浮いています(笑)。現在は川柳作家の時実新子という人物を修士論文のテーマとして研究しているのですが、戦後の川柳はアカデミズムの研究や論文などの先行研究がなく、資料収集にも苦戦しています。

――川柳に関して、取り組んでいる活動は他にありますか?

2021年8月に刊行した第二句集『ぺら』と同時に「家具でもわかる暮田真名展」という個展を開催しました。絵や写真の展示だけでなく、「文字の展示」という形の見せ方もあると思い、B1サイズの大きな紙1枚に200句の川柳を並べて印刷しました。

東京・中野で開催した「家具でもわかる暮田真名展」の様子

その他にも、現在は川柳を始めて間もない方の作句のモチベーションとなることを目的とした「川柳句会こんとん」を主宰しています。1年間にわたり川柳を毎月10句ずつ発表する場を設けることで、川柳人口を増やそうと努力しています。また、さまざまな年齢・性別、バックグラウンドを持つ人々に学びの場をオンラインで提供している「ゆにここカルチャースクール」で、川柳講座の講師を担当しています。学業でも仕事でも川柳に関する歴史や知識を蓄積しつつ、生かすことができるのはとてもうれしいです。

「古書ソオダ水」は、国内外文学・詩歌・哲学・思想・美術・写真・映画・音楽・サブカル・文庫・コミックなどを扱う。暮田さんの『ふりょの星』(左右社)やフリーペーパー『月報こんとん』が並べられている

――今後の夢や目標について聞かせてください。

これからも自分の句集を出して、川柳の楽しみ方を発信していきたいです。私が川柳を始めた頃に比べて今の川柳界はとても活気づいていると思います。それでもまだ川柳の句集が書店に流通することは少ないのが実情です。より多くの人が川柳に興味を持つきっかけを増やすためにも活動を続け、書店にも川柳句集がたくさん並ぶようになればと思います。そして、アカデミズムの研究としての川柳を盛り上げていきたいですし、作句も継続して取り組んでいきたいと考えています。

左右社の営業担当者力作の『ふりょの星』パネルが、紀伊國屋書店新宿本店に掲示された際の様子

第830回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

社会科学部 4年 勝部 千穂

【プロフィール】

東京都出身。桜蔭高等学校卒業。2022年4月に川柳句集『ふりょの星』(左右社)を出版。定期的に更新しているYouTubeチャンネル「当たり」では、歌人の大橋なぎ咲さんと共にラジオを配信している。趣味はお笑い鑑賞。川柳初心者におすすめの本は樋口由紀子編著『金曜日の川柳』(左右社)。

Twitter:@kuredamana