保健センター保健管理室 保健師 渡辺(わたなべ)

肩凝りの最も大きな原因は「猫背」

肩凝りは首、肩、背中に広がっている僧帽(そうぼう)筋や僧帽筋の奥にある肩甲挙(けんこうきょ)筋といった肩の筋肉が硬くなることで起こります。これらの筋肉が硬くなると、筋肉の中を通る血管が圧迫されて血流が悪くなるため、筋肉に栄養や酸素が十分に送られなくなり、さらに筋肉が硬くなるという悪循環に陥ってしまいます。

肩凝りは首、肩、背中に広がっている僧帽(そうぼう)筋や僧帽筋の奥にある肩甲挙(けんこうきょ)筋といった肩の筋肉が硬くなることで起こります。これらの筋肉が硬くなると、筋肉の中を通る血管が圧迫されて血流が悪くなるため、筋肉に栄養や酸素が十分に送られなくなり、さらに筋肉が硬くなるという悪循環に陥ってしまいます。

筋肉が硬くなる最大の原因は姿勢の悪さで、特に良くないのが「猫背」です。猫背の姿勢では、頭と腕が体の中心より前方にずれ、肩の筋肉に負担がかかります。これが、肩の筋肉が硬くなる最大の原因です。

また、スマホに熱中するとつい猫背になったり、肩が前に出て内側に入る「巻き肩」の姿勢になったりすることが、肩凝りの原因になります。その他にも以下の原因があります。

また、スマホに熱中するとつい猫背になったり、肩が前に出て内側に入る「巻き肩」の姿勢になったりすることが、肩凝りの原因になります。その他にも以下の原因があります。

- 運動不足:筋肉量が減り、少ない筋肉で肩を支えなければなりません。

- ストレス:交感神経が興奮して筋肉が緊張しやすくなり、血流も悪くなります。

- 喫煙:血管を収縮させるので、血流が悪くなります。

- 体の冷え:特に首周りの冷えは筋肉を緊張させて血流を悪くします。お風呂の湯につかる、マフラーを巻くなどして首周りを温めましょう。

良い姿勢と簡単な体操で、肩凝りの多くは解消できる!

そこで今回、肩凝りを解消するために日頃気を付けるべきポイントをお伝えします。

立つときの姿勢

・頭頂部が真上から引っ張られているイメージで背筋を伸ばしましょう。

・横から見て、耳・肩・骨盤・膝・くるぶしが一直線になるように心掛けましょう。

座るときの姿勢

・背もたれにもたれず背筋を伸ばし、太ももと床が平行になるようにして浅めに座りましょう。

・パソコンの画面は視線が少し下を向く位置にしましょう。

・下腹部(おへそから5cm下辺り)に力を入れるとよい姿勢をとりやすくなります。

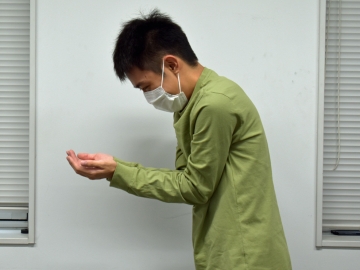

肩の上げ下げの体操

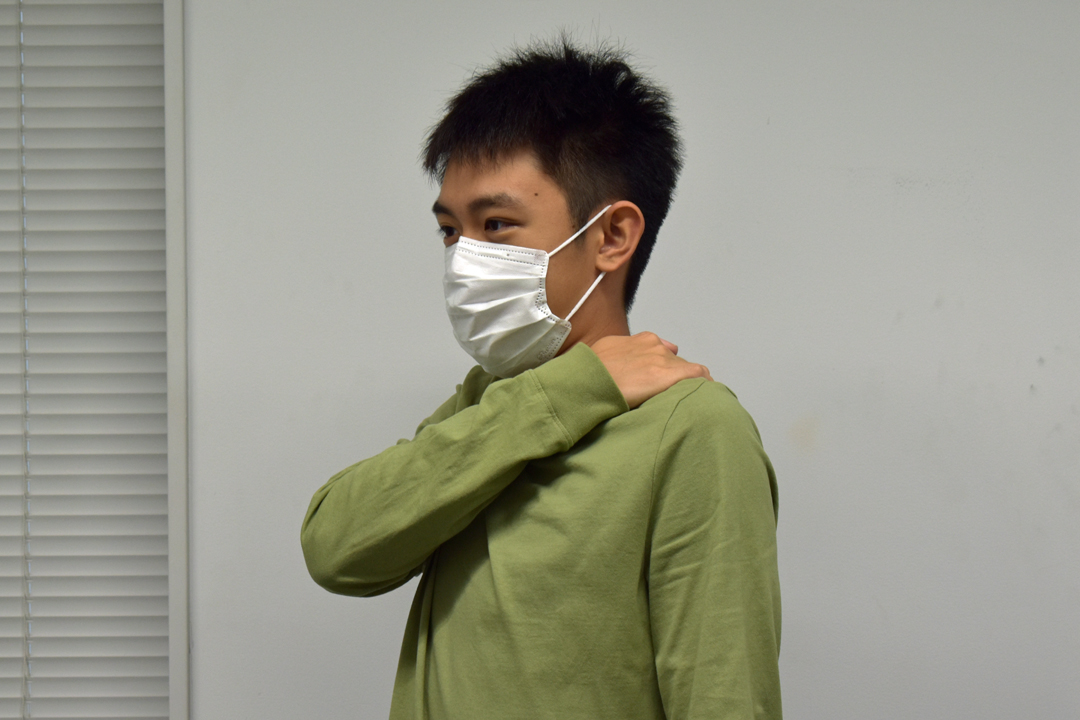

僧帽筋の上に手を乗せた状態。ここから肩を上下させる

耳に付けるイメージで両肩を持ち上げて5~10秒間保ったら、力を抜き両肩をストンと下ろしたり、僧帽筋の上に反対側の手を乗せて手のひらで包み込むようにし、肩を上げたり下げたりすると筋肉が緩みます。

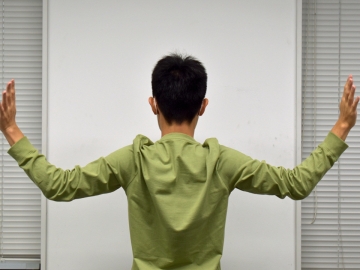

肩甲骨周りの筋肉を動かす体操

両腕を曲げてW字のポーズ

手のひらを前に向けて万歳の姿勢を取ってから、W字になるように両腕を曲げ、前かがみになり左右の腕を近づけたり、外側に向けながら肩甲骨を中央に寄せると筋肉を鍛える効果があります。

※肩の強い痛みや腕や手のしびれが元々ある場合、動かすと肩が痛む場合は控えましょう。

写真左:前かがみになって左右の腕を近づける動き

写真右:肩甲骨を中央に寄せる動き

日頃から、気付いたときに背筋を伸ばしたり、街を歩いているときにお店のウインドーに映った自分の姿をチェックするなど、良い姿勢を保つように意識しましょう。

【参考文献】

・e-ヘルスネット「抗重力筋」(厚生労働省)

・『きょうの健康』2020年2月号、2021年9月号(NHK出版)

撮影協力:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

政治経済学部 4年 山本 皓大