「早稲田小劇場どらま館」×「早稲田ウィークリー」による「演劇のはなし」のコーナーでは、「演劇入門」「誰にでも伝わることばで」をキーワードに、さまざまな分野で活躍する、演劇にゆかりのある早大出身の著名人にインタビュー。演劇の魅力をお話いただきます。今回のゲストは直木賞作家の角田光代さん(1989年第一文学部卒)です。

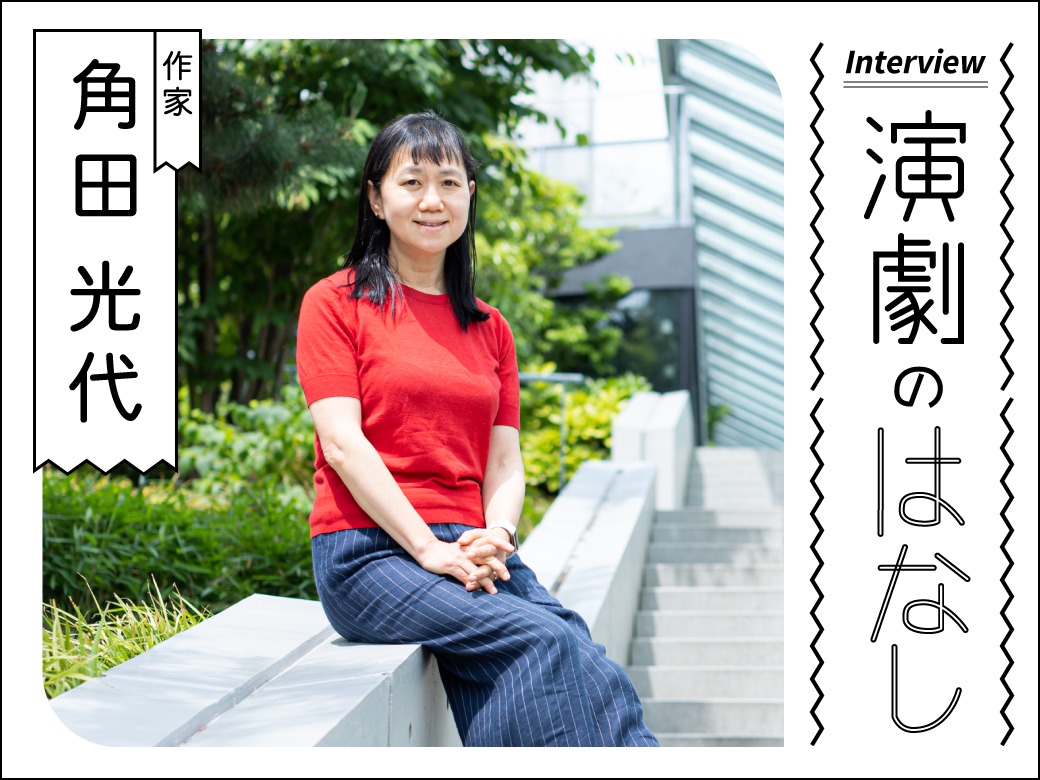

角田光代(かくた・みつよ)神奈川県出身。1989年、早稲田大学第一文学部卒業。在学中は学生劇団「てあとろ50’」(公認サークル)に所属。1990年、『幸福な遊戯』(角川文庫)で第9回海燕新人文学賞を受賞し、角田光代としてデビュー。2005年、『対岸の彼女』(文春文庫)で第132回直木三十五賞受賞。

「うわぁ、全然変わらない雰囲気ですね」

演劇サークル「てあとろ50’」の雑然とした部室で、そんな感嘆の声を上げたのは、作家の角田光代さん。『対岸の彼女』で直木三十五賞を受賞し、小泉今日子主演の『空中庭園』や、宮沢りえ主演の『紙の月』、今泉力哉監督の『愛がなんだ』など、数多くの小説が映画化されている角田さんは、大学在学中てあとろ50’に所属し、演劇活動に打ち込んでいました。33年ぶりに訪れた部室は、変わらない雰囲気のまま、彼女を温かく迎え入れてくれます。

現在も毎週演劇を観ているという角田さん。彼女は一体、どのような学生時代を過ごしていたのでしょうか? そして、演劇活動の経験は、作家・角田光代にどのような影響を及ぼしたのでしょうか?

「現実には存在しない現実が立ち上がる」作家・角田光代が語る演劇の魅力

――角田さんが早稲田大学第一文学部に進学した当時、世の中では「小劇場ブーム(※1)」が巻き起こり、数々の若い劇団が熱狂的な支持を集めていました。そんな中、角田さんは、演劇サークル「てあとろ50’」に入会しました。なぜ演劇サークルに入会したのですか?

小説家になりたくて早稲田大学に入学して、一生懸命物語を書いていましたが、サークル活動としては、執筆以外のことをしたいと思っていました。そこで、個人作業である執筆とは異なり、他の人とのものづくりを経験するために、中高生の頃から部活でやっていた演劇にきちんと取り組んでみようと思ったんです。

その中でも、てあとろ50’を選んだのは「卒業できる」と言われたから(笑)。当時、早稲田の有名な演劇サークルといえば、劇団木霊や演劇研究会、劇団森(全て公認サークル)などがありましたが、みんな演劇に没頭するあまり4年で卒業できる空気ではなかった。中には「卒業しようと思わないでね」とくぎを刺されたり…。てあとろ50’だけが「みんな卒業しています」と言ってくれたんです。

(※1)1980年代、学生劇団を母体として、饒舌(じょうぜつ)な言葉遊びと、時間や空間が飛躍する劇構造を演劇に取り入れ、時代の寵児(ちょうじ)となった演出家の野田秀樹や鴻上尚史らが続々登場。破天荒な物語と個性豊かな演技スタイルで若い観客の支持を集め、「小劇場ブーム」としてマスコミの話題となった。

てあとろ50’の部室にて。建物や部屋は大きく変わったものの、熱気あふれる雑然とした室内の雰囲気は当時のまま、と笑顔で話す

――てあとろ50’に所属していた頃は、やはり戯曲(演劇の脚本)を手掛けられていたのでしょうか?

いえ、学生時代は役者をやっていました。当時、私が演じていたのは、先輩が書いた現代劇や時代劇。彼の描くテーマ性の高くシリアスな世界観がとても好きだったんです。

でも、役者としては、私はちょっと変だったかもしれません(苦笑)。声も小さいし、他人と同じように演技ができない。「一生懸命に見えないんだよね」とか「心を開いてないんだよね」とダメ出しされることも…。存在が異質だったからか、変な役ばかり振られていたんです。

写真左:『暫(しばらく)』という演目の歌舞伎を下敷きにした時代劇にて。「記憶が曖昧なのですが、浄瑠璃の人形を作る人形師の息子役だった気がします。こう見ると、十分一生懸命ですよね?(笑)」

写真右:てあとろ50’から分裂した「風力潜水艦」という劇団の旗揚げ公演『ペリカン・ロード』にて。「私は、錬金術を習得したいと願う女の子の役でした」

――では、演劇をしていた経験は、作家としての角田さんに、どんな影響を与えているのでしょうか?

演劇は小説を書く上でも自分の根本になっています。私は、私小説を書いたことはないし、誰かをモデルにして書くこともありません。演劇の役作りのように、登場人物の性格、生い立ち、関係性などを一から考えながら、物語を練り上げていくんです。

また、デビューからしばらくは、自分の小説を全部音読していたんですよ。音読し、響きが悪かったら言葉を換えていく。そうして、小説を推敲(すいこう)していたんです。私の小説が「読みやすい」と言われるのは、戯曲のように小説を音読する習慣があったからでしょうね。

劇団「第三舞台」で感じた小劇場の熱気

今回、早稲田大学演劇博物館が運営する JDTA(Japan Digital Theatre Archives9)(※2)の収蔵作品の中から、角田さんおすすめの舞台として、早稲田出身の劇団・第三舞台(※3)の『天使は瞳を閉じて』(1988年)をピックアップしていただきました。

――鴻上尚史さん(法学部卒)率いる第三舞台は、野田秀樹さんの「夢の遊眠社」と並び、小劇場ブームの筆頭として語られる、当時一世を風靡(ふうび)した劇団ですね。

第三舞台は伝説の人気劇団で、弱冠20代前半の若手メンバーばかりにもかかわらず、客席数400席あまりの紀伊国屋ホールを連日超満員にしていました。これは、若い劇団としては異例のこと。私たちもよく劇団全員で観に行っていたのですが、劇場に入ると非常階段にもお客さんが座り、立ち見も続出というぎゅうぎゅうの観客席。すごい熱気の中で演劇が上演されていたのに圧倒されました。

そうそう、当時の友達が、地方から東京の大学に進学した理由として「第三舞台が観られるから」って答えていたんです。当時、それくらい熱狂的に若者たちに受け入れられていたんですよ。

(※2)早稲田大学演劇博物館が運営する、舞台公演映像の情報検索特設サイト。収蔵作品は、早稲田キャンパス6号館3階閲覧室AVブースで無料で視聴することが可能(予約制)。視聴・予約方法はこちら。

(※3)1981年、「演劇研究会」(公認サークル)の中の劇団(アンサンブル)として結成された。主宰は鴻上尚史。サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』を基にした戯曲『朝日のような夕日をつれて』を大隈記念講堂裏で上演し、旗揚げ。その時々の風俗を取り入れたせりふのやり取り、流行の音楽を多用しダンスを取り入れた舞台進行などが、1980年代初頭、観客に熱狂的に迎えられ、演劇に興味のなかった若者たちをも劇場へ足を運ばせた。

――『天使は瞳を閉じて』は、イギリス公演も行われています。映像には、今でもテレビドラマなどで活躍する筧利夫さんや勝村政信さんの若かりし姿も映っていますね。

(画像提供:サードステージ)

とてつもない人気があったけど、鴻上さんの作品は決して万人に分かりやすいものではなかった。まるで叙情詩のようなせりふがあったり、抽象的なシーンがあったり。その中でも、放射能や宇宙線によって荒廃した人間の世界と、それを見つめる天使たちを描いた『天使は瞳を閉じて』は、比較的分かりやすい作品で大好きですね。

『天使は瞳を閉じて~インターナショナルバージョン~』あらすじ(JDTAより引用)

1991年、イギリス公演を行った第三舞台の『天使は瞳を閉じて』、凱旋(がいせん)公演を収録。放射能や宇宙線によって荒廃した世界。奇跡的に生き残った人間たちの街は、ドーム状の膜のような「透明な壁」に守られていた。住民たちは陽気で優しく、幸せそうだ。そんな彼らを見た一人の天使は、人間になってこの街の暮らしに溶け込んだ。そんな街を、もう一人の天使が見守っている。こちらはいかにも天使らしく、ただ見つめるだけ。変わらない天使の眼差しの前で、夢を見ては破れ、恋をしては傷つき、変わっていく人間たち。やがて、「透明な壁」を街の全住民で破壊し、外の世界へと踏み出そうという計画が持ち上がる。

――では、角田さんの考える演劇の魅力とは何でしょうか?

やはり一回性です。生身の人間が観客席にいる人々のために、その場限りの演技を見せる。それによって、現実には存在しない現実が立ち上がります。一回きりの舞台に立ち会うことができるのは、映画や小説では味わえない喜びです。

一方で、映像で演劇を観る魅力もあります。コロナ禍で多くの劇団が無観客配信を行いましたが、それによって、地方に住む人や、劇場に足を運べない人も、上演に立ち会うことができるようになった。「故郷では第三舞台を生で観られない」と言っていた私の同級生のような人も、今なら上京せずに、演劇を楽しむことができます。

特に早稲田なら、演劇博物館のAVブースに足を運べば、多くの現役学生が生まれる前に上演された『天使は瞳を閉じて』のような、過去の名作と呼ばれる舞台をいくらでも観ることができますよね。劇場でも映像でも、ぜひ積極的に演劇に触れてほしいです。

――現在は、どのような演劇を観ているのでしょうか?

この2年間はコロナ禍で劇場に行けなかったので、今年は週に1公演は演劇を観るようにしています。先日は岩松了さんの作品を観たし、古田新太さんが所属する劇団☆新感線の公演もすごく面白かったです。

実は…今、戯曲の書き方が気になっています。これまで戯曲を書いたことはないのですが、ゆくゆくは自分でも書いてみたくて、演劇を観ながら勉強しているんです。ただ、なかなか「書ける」という確信に至らず、まだ書き出すことができなくて。素晴らしい演劇を観れば観るほど、書ける気はしなくなります(笑)。

取材・文:萩原 雄太

撮影:布川 航太

画像デザイン: 内田 涼