「今ここにある、つかんだチャンスに懸命に取り組んでみる」

大学院創造理工学研究科 修士課程 2年 安倍 悠朔(あべ・ゆうさく)

西早稲田キャンパス55号館にて

優秀な若手研究者を発掘し、イノベーションにつながる研究を支援するために科学技術振興機構が実施している「戦略的創造研究推進事業(ACT-X)」。その2021年度の採択者の中で唯一の修士課程の学生が、大学院創造理工学研究科修士課程2年の安倍悠朔さんです。現在は、研究活動に専念し、多くの成果を出している安倍さんですが、当初は大学院に進学するつもりがなかったと言います。今取り組んでいる研究やプロジェクトの内容、大学院進学を決めた理由、そして将来の夢などを聞きました。

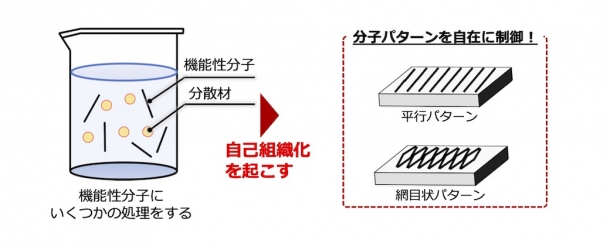

――本年度「ACT-X」に採択された研究課題名は「分子パターンの自在制御に向けた自己組織化のスパースモデリング」。どのような研究をしているのですか?

機能性分子をきれいに並べる手法を開発しています。機能性分子とは、強度が高かったり電気を通しやすかったりなど、優れた特性を持つ分子のことです。機能性分子は次世代の材料として注目されていますが、取り扱いが難しいものも多く、理想の構造体を作ることは難しいのが現状です。そこで、分子を並べて思い通りの形を作ることができるようになれば、薄い材料としてより使いやすくなるはずだと考えています。

「自己組織化」とは、簡単な要素から複雑な構造が自発的に作られる現象のこと。

機能性分子にいくつかの処理をすることで、自己組織化を起こし、分子パターンを制御しようとしている

しかし、分子をきれいに並べて、ある程度の大きさの秩序だった構造体を作ることは非常に難しいことが知られています。というのも、温度や湿度などの実験時の条件がわずかに変化するだけで、実験結果が大きく変わってしまうからです。そこで私は、データ科学を用いて最適な実験条件を見つけ出すことで、より早く正確に分子を並べることに挑戦しています。具体的には、実験によって得られたデータをもとに、「スパースモデリング」と呼ばれるアルゴリズムを活用することで、最適な実験条件を探索しています。

ACT-Xでは「AI活用で挑む学問の革新と創成」という研究領域で採択していただいたのですが、この研究領域ではさまざまな研究分野の研究者がAI(人工知能)を活用して学問分野に革新を起こすことを目指しています。私も、実験や計測にAIを取り入れることで、今までは陰に隠れていて見いだすことの難しかった特性や法則を見つけ出そうとしています。実験・計測の強みとAIの強みを掛け合わせることで、新しい発見が生まれるはずです。

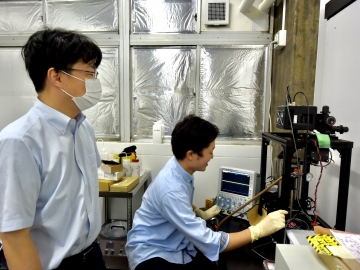

研究室での実験の様子。指導教員の松田先生(左)と

——どのような経緯で、現在の研究にたどり着いたのですか?

ベルギーでのインターンシップでお世話になった社員の人たちと

実は、初めは大学院に進学して研究するつもりはありませんでした。学部を卒業したら就職したいと思っていたので、学部3年生のころには就職活動を始めました。学内公募に申し込み、ベルギーの産業機器メーカーでインターンシップとしてエアーコンプレッサーの設計・開発に取り組んだこともありました。就活をする中で、社会を大きく変えるものを見つけるためには、基礎的な研究にこそ取り組むことが必要だと気が付いたのです。「役に立つ」ことばかり意識して、その場しのぎの技術を作っていても、面白くないし、飽きてしまうと感じました。そうではなく、まずは自分が面白いと思うことに取り組んでみる。そこから出てくる新たな発見が、予期していなかった課題の解決につながっていくのだと思います。

大学院に進学することに決めたもう一つの理由は、所属する研究室を探す中で、現在の指導教員である松田佑先生(理工学術院准教授)に出会ったことでした。松田先生の研究に向き合う姿勢に引かれたんです。先生とディスカッションする中で、どのようにして技術を役立てるのかを考えるのではなく、問題の根本をじっくり考えることが重要なのだと気付きました。ちなみに、現在の研究テーマには、もとから関心があった訳ではありません。研究室に配属され、先生からヒントをもらう過程で出合ったものです。今ここにある、つかんだチャンスに懸命に取り組んでみることも大事だと私は考えています。

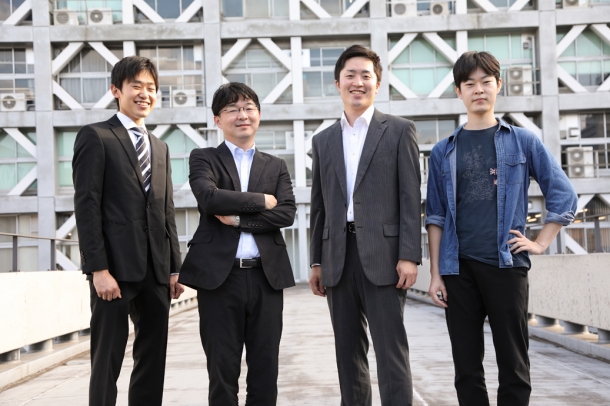

西早稲田キャンパス51号館前で、ゼミの同期たちと松田先生(左から2人目)と撮影。時に激しい議論になることもあるが、ディスカッションは頻繁にするそう

——安倍さんは、ACT-Xに採択された研究の他にも、早稲田大学アントレプレナーシップセンターの実施する「早稲田大学PoCファンドプログラム(※)」に採択された研究なども行っていると聞いています。

研究室の同期と取り組んでいるPoCファンドプログラムでは、「熱計測技術による社会課題の解決」を目的とした研究を行っています。産業界における機器の開発では、機器からの発熱による故障が問題となることが多いのですが、私たちの開発した熱計測技術で機器からの発熱を可視化することで、問題の解決に貢献できると考えています。この技術は、温度によって発光する強さが変わる塗料を使って表面温度を測るもので、実は沸騰などの身近な現象に潜む熱に関する謎を解明するために、研究室でもともと利用していたんです。現在はこの技術を応用し、機器からの発熱を三次元で計測するための技術開発を重点的に行っています。将来的には、高い熱を発する半導体を冷却するための技術開発などに生かせるのではないかと期待しています。

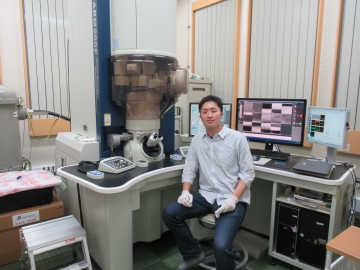

実験では顕微鏡を使うことが多い

このプロジェクトでは、「空気の流れを解き明かしたい」とか「熱を可視化したい」といった好奇心から生まれた技術を、実際に社会が抱える課題の解決までつなげたいという目標を持って取り組んでいます。私は基礎研究が好きですが、一方で、基礎研究から生まれたオリジナリティーの高い技術を大学の中にとどめてしまうのはもったいないことです。また、私たちの研究成果が発想の転換によって、さまざまな形で社会の課題を解決できるのであれば、これほどうれしいことはありません。大学の持つ技術を社会に還元する方法を考えるには、企業の方と話をすることが何より大切です。その機会を得るためにも、PoCファンドプログラムなどに取り組んでいます。

(※)アントレプレナーシップセンターが実施している、早稲田大学での研究成果をもとにベンチャー企業を創出することを目的とした、PoC(概念実証)プログラムのこと

——今後さらにチャレンジしてみたいと考えていることはありますか?

将来の夢は、まだ明確には定めていません。「問題の根本と向き合うことをしたい」という思いはあるのですが、具体的なことはまだ決めなくていいのかなと思っています。このように考える理由は二つあって、一つは、今、目の前にあるチャンスに挑戦したいから、もう一つは、数年後の自分はきっと別の視点で物事を見ていると考えているからです。私はあらかじめ具体的に進路を決めてしまうと、成長が止まってしまうように感じるタイプなんです。だから、そのときにやりたいと思ったことを全力で頑張ることにしています。

一方で、もっと積極的に海外の人たちと一緒に研究したいという思いがあります。多くの人たちと会って話すことの大切さは、就職活動や研究の中で感じてきました。自分だけで物事を見るのには限界があり、他者の視点を取り入れることが不可欠です。現在、科学はさまざまな分野に分かれていますが、これらの枠組みを壊して分野横断を推進する動きが進んでいます。私もその動きが大切だと思っていて、それを実行するためには他分野だけでなく他言語・他文化の人たちと一緒に研究することも重要だと思うんです。

研究会などで発表することも

——就職活動をする中で大学院進学に目を向けるようになったとのことですが、進路に迷っている後輩たちへのメッセージをお願いします。

研究だろうと他のことだろうと、現在目の前にある身近なチャンスを大事にしてほしいです。そして将来のことや「役に立つ」ということを考えすぎず、まずは目の前のことを思い切り頑張ってみるというのも大事だと思っています。もちろん不安なことや難しいことは多くありますが、真剣に向き合っていれば手を差し伸べてくれる人や新たなチャンスはきっと見つかるはずです。

大学院はつらいことも多いですが、何より腰を据えて問題の根本と向き合うことができることが最大の魅力です。単純に「面白い」と感じられるものにじっくり取り組んでみる。分子をうまく並べる方法の研究に私が取り組んでいるのもそれが理由です。「役に立つ」以上に、分子がきれいに並んでいるのが「かっこいい」から追究しています。

第799回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

法学部 4年 植田 将暉

埼玉県出身。栄東高等学校卒業。趣味は「島めぐり」で、北は礼文島(北海道)、南は黒島(沖縄県・石垣島の近く)まで訪れたことがある。島でいつもとは違う時間を過ごし、知らない人に出会うのが好きだという。「分子ってかっこいいな」と思ったのは、中学校の化学の時間のこと。「見えないはずのものが見えるようになる」感覚、「無造作に見えるものにもさまざまな法則が潜んでいる」ことの不思議さに魅了され、実は化学が一番好きな科目だと話す。