Gender Studies 01【国際教養学部設置科目】

国際教養学部 4年 白木 美幸(しらき・みゆき)

UCSD(カリフォルニア大学サンディエゴ校)への交換留学を経て、「低身長で子供っぽい見た目のアジア人女性の自分」の政治性についてよく考えるようになりました。見た目によって社会的に定義される自分の価値にあらがいたい――私はこのような経緯で、日本におけるジェンダーを熱心に研究されており、社会正義に人一倍熱心と評判のドボルザーク・グレッグ先生(国際学術院教授)のゼミを志望し、その過程で「Gender Studies01」の授業を知りました。

「あなたは『当たり前』の価値観を疑ったことはありますか? もし疑ったことがないとしたら、あなたは大変恵まれているのかもしれません」

ドボルザーク先生の授業は、衝撃的な問いから始まります。この授業の特徴は、ジェンダーというテーマを決して「他人事」ではなく、「自分事」として考える点です。コロナ禍においてこの授業は、160人以上の学生が参加するオンデマンドとリアルタイム講義のハイブリッド型となっていますが、ほぼ毎日更新されるWaseda Moodle上のディスカッションボード(掲示板)やグループディスカッションへの参加を通じて、誰もが「自分と社会のつながり」を主体的に考えられる授業設計になっています。

Zoomを使ったリアルタイムディスカッションの機会が非常に多いのもこの授業の特徴です。学生同士が議論しながら交流し、積極的に学べる環境は大変ありがたいです

ドボルザーク先生のオンデマンド講義用のビデオも秀逸です。ScreenFlowというプロ向けのWebinarソフトを使用し、教室でスクリーンの前に立っているようなつくりになっていて臨場感があります

授業内で印象に残ったドボルザーク先生のメッセージを紹介しましょう。

1. “Gender is an ideology” ー ジェンダーとは社会的に構築されたイデオロギーであり、『当たり前』ではない

性差によって求められる「らしさ」は、社会のあらゆる側面によって形作られると、先生は訴えます。例えば、美容用品を比較したとき、男性を主な購買者としている製品は、暗色が使われることが多い一方、女性をターゲットにした物だと、淡色が一般的に使われるということに気付かされました。身近な具体例を通じ、自分のジェンダーに求められる「らしさ」の概念は、いかに社会全体が勝手に作り上げている、実態のないイデオロギーであるかを実感させられます。

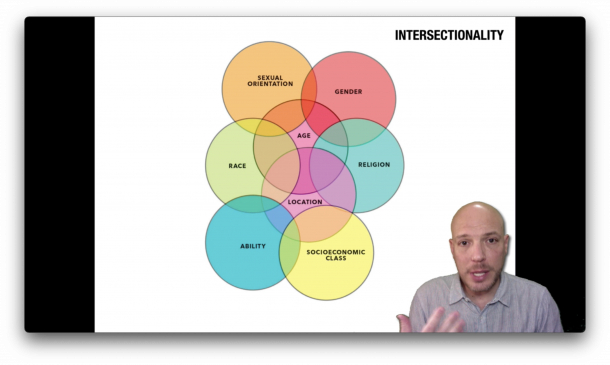

2. “Gender is a process; it is fluid; it is intersectional” ー ジェンダーとは個人の経験によって形作られる、流動的であり複雑なものだ

ジェンダーという概念は決して一言で語れるものでなく、社会と個人の経験の交わりによって、絶えず変化していくもの。また、ジェンダーのみならず、個人の社会的地位は、階級、人種、国籍、障がいの有無などさまざまな要因が複雑に交差して決定されると先生は言います。全ての人にとって公正公平な社会をつくっていくためには、自らのアイデンティティーが生み出す「特権」を見直し、能動的に不条理を是正する姿勢がまず求められることを知りました。

アイデンティティーの「交差性」という概念の説明

授業を通じて「当たり前」の価値から解放された我々は、どう生きるのか。

私は「Gender Studies01」を履修し、公正公平な社会のために「わたし」は何ができるのかを考えるようになりました。現在は「マスメディアに見る性と人種のステレオタイプ」 をテーマに卒業論文を書いており、修士課程への進学も計画しています。将来は、人種や性、社会経済的地位、障がいの有無、そして見た目によって自分の価値を決められない社会づくりに寄与したいと考えています。この授業は履修者の 誰にとっても、「自分」を視点に社会規範と未来を生涯問い続けるきっかけになるでしょう。

フィリピンのジェンダーアクティビスト Queenmelo Esguerra さんをお迎えしたレクチャーの一コマ。フィリピンにおけるジェンダーと性的マイノリティー平等法について、自身の当事者としての経験を話していただきました。Zoomという形だったからこそ、距離を超えて海外の方にダイレクトに質問やコメントができ、とても充実したゲストレクチャーでした