美術品が持つ固有のアイデンティティーをひも解くのが醍醐味

大学院文学研究科 博士後期課程 5年

大学院文学研究科 博士後期課程 5年

本間 美紀(ほんま・みき)

「中東と中国の関係」と言われると、どのようなことを思い浮かべるでしょうか?

ひょっとしたら、一帯一路政策、ウイグル問題、中国の中東歴訪といったさまざまな政治問題が挙げられるかもしれません。私が研究対象としているのは、こうした時事ニュースからはるかに時代をさかのぼった今から600年ほど前、中東と中国の交流によって生まれたペルシア・イスラーム絵画です。イスラーム地域と中国の交流史における大きな波(①アッバース朝と唐、②イル・ハーン朝と元、③ティムール朝と明)のうち、3つ目に当たるティムール朝(1370~1507年)と明(1368~1644年)の交流に注目しています。特に、中国からイスラーム地域側に渡った絵画や版本を取り上げ、イスラーム美術にどのような影響があったのかを研究しています。

ティムール朝の最大版図(はんと)は、中央アジアから西アジアに及び、その積極的な外交関係から、西側(ヨーロッパ)と東側(中国)の文物が行き交っていました。しかし、現存する資料からは、当時の権力者が東側の美術をより好み、絵画のみならず中国製の陶磁器や玉器を収集・模倣していた形跡が強く残っています。

「Wine Drinking in a Spring Garden」(米国・メトロポリタン美術館所蔵)。雲肩は右端の人物とひざまづいている人物に、補子は左端の人物の胸部分に見える(※クリックして拡大)

例えば、15世紀のイランで描かれた絵画(図を参照)に登場する人物は、龍や鳳凰(ほうおう)の文様の織り込まれた雲肩(中国で女性の肩周りにつける飾り)や補子(中国で官位を表すために補服の胸と背中につけられた四角い刺しゅう)など、当時ティムール朝で流行していた中国の服飾を身に着けています。余白を残した空間に人物を横並びに配置している構図、上下左右の奥行きを出す花の表現や、紙ではなく絹に描いている点などは、中国絵画に影響を受けていると言えます。

このような中国風の作例が残された理由は、ティムール朝宮廷の文化的な背景でしょうか? 当時の流行でしょうか? 宗教や言語が違いながら、15世紀のイスラーム画家が、中国美術に繰り返し学んだ動機は何でしょうか? 多くの美術史家がこの問いに取り組んでいますが、イスラーム地域に残された文字資料や絵画資料も限られており、真相はいまだ謎に包まれています。私は、この問いに対し、日明関係資料も加えることで、何か補えることがないか、日々模索しながら研究を続けています。例に挙げた絵画のように、さまざまな文化の融合によって生まれた美術品は、時代、宗教、国境を超えたアイデンティティーを持っており、それらをひも解いていく作業は、美術史研究を続ける楽しみの一つです。

米国留学中、学生寮で行われた感謝祭での一コマ。ハーバード・イェンチン研究所の仲間と(右列前から2人目が筆者)

ある日のスケジュール

- 07:30 起床

- 08:00 朝食

- 10:00 博物館(付属の資料館で調べ物をした後、常設展を観覧。勉強のために同じ作品を何度も見に行きます。キャンパスメンバーズ制度はよく使います)

- 13:00 昼食(カフェで昼食をとった後、そのまま資料講読や論文執筆をすることが多いです。単位は取得済みですが、授業がある日はゼミに参加したり、指導教授の益田朋幸先生に研究の相談をしに行きます)

- 15:00 おかわりコーヒーを頼むか、場所を変えて作業を継続

- 17:00 帰宅

- 18:00 ジョギングやヨガでリフレッシュ

- 19:00 夕食

- 20:00 雑務

- 23:00 オンラインで学会参加。最近は海外出張がなくなって、時差があると深夜になってしまうこともありますが、発表することも聞くこともためになります

- 24:30 就寝

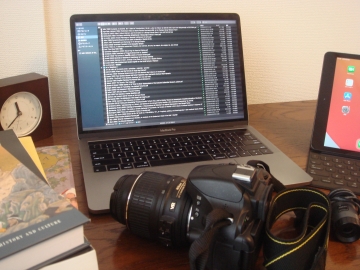

写真左:自宅のデスク。手前は、美術品調査のお供、Nikonの一眼レフカメラ(左)とZeissの単眼鏡(右)

写真右:ハーバード大学美術館での絵画調査。展示ケースのガラス越しではなく、直に作品と対面します