研究を進めることで、工場の安全稼働に貢献していきたい

大学院先進理工学研究科 修士課程 1年

諏江 霞純(すえ・かすみ)

皆さんは、結晶と聞いて何の結晶を思い浮かべますか? 雪、塩、鉱物…いろいろありますね。私の所属している平沢・小堀研究室は、思い通りの結晶をデザインする方法を中心とした、「晶析工学」の研究をしています。「思い通りの結晶」とは、大きさや形、純度などがコントロールされた結晶のことです。希望の品質の結晶をつくる技術は、工業の現場で力を発揮します。医薬品や食品などの分野で液体から固体をつくるとき、その製品の品質は、結晶の品質に直結します。例えば、結晶の大きさが小さいと溶けやすくなり、それが医薬品の成分だと体内に吸収されやすくなります。

皆さんは、結晶と聞いて何の結晶を思い浮かべますか? 雪、塩、鉱物…いろいろありますね。私の所属している平沢・小堀研究室は、思い通りの結晶をデザインする方法を中心とした、「晶析工学」の研究をしています。「思い通りの結晶」とは、大きさや形、純度などがコントロールされた結晶のことです。希望の品質の結晶をつくる技術は、工業の現場で力を発揮します。医薬品や食品などの分野で液体から固体をつくるとき、その製品の品質は、結晶の品質に直結します。例えば、結晶の大きさが小さいと溶けやすくなり、それが医薬品の成分だと体内に吸収されやすくなります。

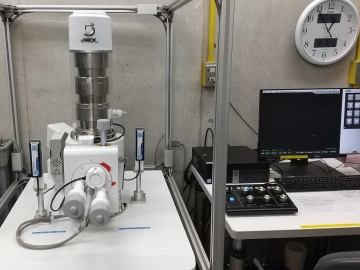

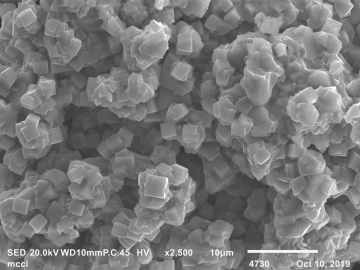

使用済み核燃料の再処理工程で析出する、モリブデン酸ジルコニウム二水和物(ZMH)の結晶(写真右)を走査電子顕微鏡(SEM、写真左)で撮影。立方体の集まった結晶ができました

結晶は液中から「核」を形成して生成したのち、成長して大きくなりますが、中には反応容器の内壁にくっついて生じる結晶があります。壁に付いた結晶が生成して成長すると、次第に壁面が結晶の集まりで覆われてしまうのです。この現象が工場で使われる装置やパイプの内部で起こった場合、配管の閉塞や物質に熱が伝わりにくくなるなどの問題が生じてしまいます。

このような問題を解決するため、私は「どうして結晶が付着してしまうのか」「どうしたら結晶の付着を抑制できるか」といった、結晶の付着現象について研究しています。私にとっての「思い通りの結晶」とは、内壁に付着しない結晶です。結晶の付着メカニズムを解明して、付着抑制方法を確立することが、この研究の最終的なゴールです。これからも研究を進めることで、工場の安全稼働に貢献していきたいと思います。

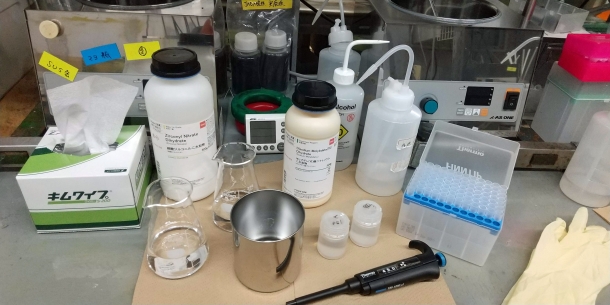

いつも使っている実験スペースと実験器具。春学期は新型コロナウイルスの影響で研究室で実験ができなかったため、6月までは自宅で結晶に関連したテキストや論文などを読み、また以前取った実験データの解析も行っていました

私が平沢・小堀研究室を選んだ理由は、「自主自律」の風土が自分の性格に合っていると考えたためです。実は、配属された当初は「結晶について研究したい!」という思いは強くはありませんでした。しかし現在は結晶の研究室を選んでよかったと強く感じています。というのも、実験を行うことで結晶という作品をつくっている実感があるためです。実験方法を検討し、自分でデザインした結晶を、顕微鏡を通してこの目で見る瞬間が研究の醍醐味です。

思い通りの結晶をつくると書きましたが、実際には、 実験や結果はいつも思い通りにはいかず、むしろ裏切られることの方が多いかもしれません。しかし私は、思い通りにならないことこそが研究する理由であり、工学の奥深さであると考えています。実験を繰り返して物質や現象の本質をつかみ、工業に生かすことを念頭に置きながら、今後も努力の結晶を積み重ね、研究を続けていくつもりです。

ある日のスケジュール

研究室のデスク。ここで資料作成などを行っています。9月下旬にはオンラインの国内学会で研究結果を発表しました

- 06:00 起床、メールチェック

- 08:00 通学(電車で西早稲田キャンパスへ)

- 09:00 大学到着、結晶観察(物性計測センターの走査電子顕微鏡を使います)

- 12:00 昼食(いつもは研究室の居室で食べています)

- 13:00 研究(白衣を着て実験します)

- 15:00 資料作り(反応時間の合間にゼミの資料を作成します)、メールチェック

- 18:00 実験片付け(反応容器を取り出して、器具などを洗います)、データ整理

- 21:00 帰宅・夕食など

- 22:00 自由時間(授業の課題に取り組むこともあります)

- 24:00 就寝