正確さ以上に大切なのはコミュニケーション

大学院国際コミュニケーション研究科 修士課程 2020年3月修了

吉浦 悠子(よしうら・ゆうこ)

私は、国際コミュニケーション研究科で言語学を学んでいます。「言語学」と言うと、「何語を勉強しているの?」とよく聞かれるのですが、言語学は言語を学ぶ学問ではなく、言語そのものの特徴、使用法や教授法をさまざまな観点から研究する学問です。ですので、言語学の中でも、音声学、音韻論、統語論、意味論、語用論、社会言語学などの多様な分野に分かれています。

私は、国際コミュニケーション研究科で言語学を学んでいます。「言語学」と言うと、「何語を勉強しているの?」とよく聞かれるのですが、言語学は言語を学ぶ学問ではなく、言語そのものの特徴、使用法や教授法をさまざまな観点から研究する学問です。ですので、言語学の中でも、音声学、音韻論、統語論、意味論、語用論、社会言語学などの多様な分野に分かれています。

私は、修士論文のテーマに、社会言語学の一分野である「English as a Lingua Franca(共通語としての英語、通称ELF)」を選びました。ELFとは、母語が異なる人同士が共通語として用いる英語のことを指します。例えば、留学生との会話や海外とのビジネスミーティングなど、その使用場面は身近なところに多く存在します。

母語が異なるわけですから、それぞれの話者の英語の流暢(りゅうちょう)さも違いますし、話している英語に母語の特徴が色濃く反映されていることも多くあります。従来の研究、特に言語習得や教授法の観点からは、これらは「間違い」とされ、それらをいかに正し、ネイティブスピーカーの英語に近づけるかが課題とされてきました。それに対しELF研究では、これらを「多様性」として受け入れ、多くの違いを乗り越えてどのように人々がコミュニケーションを達成しているのかに焦点を当てます。

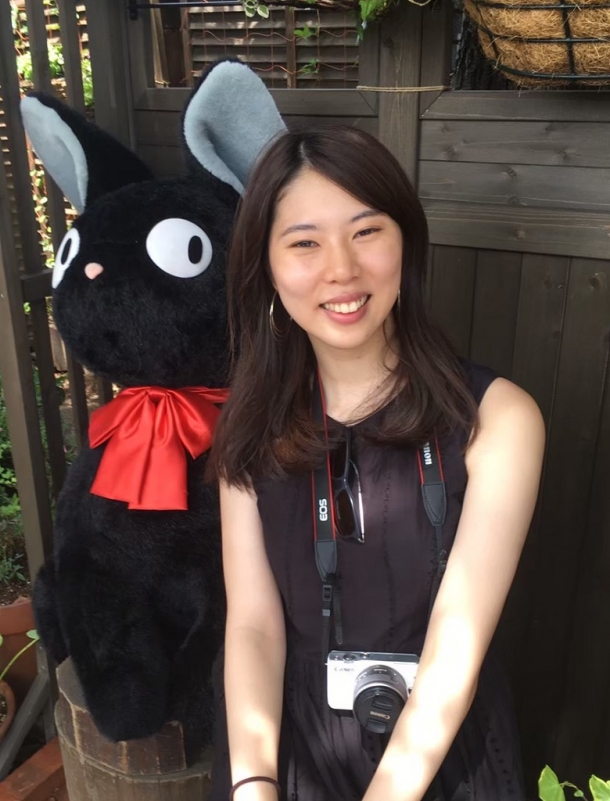

近藤眞理子教授(前列左端)と研究室のメンバー。アメリカ、メキシコ、フィンランド、中国、ベトナムなど、多様な国々から集まっている、まさにELFな環境です。音声学のゼミなので、発音の研究をしている人が多数います(後列左から2人目が筆者)

私がこの分野を知ったのは、大学院に入ってからでした。学部時代に英語科の教職課程を履修していた関係から、もともと言語習得や教授法に関心を持っていたのですが、所属している研究室の近藤眞理子教授からご紹介いただいた村田久美子教授(教育・総合科学学術院)の影響で偶然ELFについて学ぶことになりました。今となっては修士論文のテーマに選ぶほど関心を持っている分野ではありますが、初めはその多様性への寛容さに正直抵抗すら感じていました。私自身、ネイティブのように英語を使えないことに悩み、ネイティブに近づくことを目標に英語を学んでいたので、ELFの考え方にこれまでの努力を否定されたように思えたのです。しかし、次第に英語の正確さ以上に大切なコミュニケーションスキルとは何かを問う、この学問の魅力に引かれるようになりました。

修論に使用した本や論文の一部。荷物が重くなり、不便なことも多いですが、印刷したものを読むのが好きなので、よく紙媒体を持ち歩いています

実際のコミュニケーションにおいて文法や発音の正確さはある程度必要ですが、それ以上に、伝える内容や相手の言っていることを理解しようとする努力、相手に理解されやすいように伝えるスキルの方が重要であることを、研究や実体験を通して実感しています。

「正しい英語を話さなければならない」という考えにとらわれ過ぎて、人前で英語を話すことを恥ずかしく感じたり、英語自体に抵抗を感じている人はたくさんいるのではないでしょうか。私自身もその一人でした。しかし、そもそも「ネイティブの英語」の中にも多様性は存在しますし、英語はあくまでコミュニケーションのためのツールの一つにしか過ぎません。この先、ELFの考え方がより広まり、英語を使うことに対してもっと気楽に構えてコミュニケーションを楽しむ人が増えてほしいと願っています。

ある日のスケジュール(2019年度秋学期)

学部時代はオーケストラサークルに所属していましたが、卒業した今でもアマチュアのオーケストラ団体や室内楽に参加しています。音楽を通じていろいろな人と仲良くなれて、いい息抜きになっています

- 07:00 起床

- 08:00 修論の執筆、授業の予習など

- 10:40 学生会館で楽器の練習

- 12:30 昼食(いつも教室などでパッと済ませることが多いです)

- 13:00 学部の授業TA

- 15:00 修論の執筆

- 16:30 ゼミ(両先生に許可をいただき、教育学研究科のゼミも聴講しています)

- 18:00 修論の執筆(自習室やカフェ、図書館など場所を決めずにやるのが好きです)

- 21:00 帰宅

- 22:00 夕飯、入浴など

- 23:30 就寝