個人や集団・チームの行動を分析して生産性を上げる

大学院商学研究科 博士後期課程 3年 大沼 沙樹(おおぬま・さき)

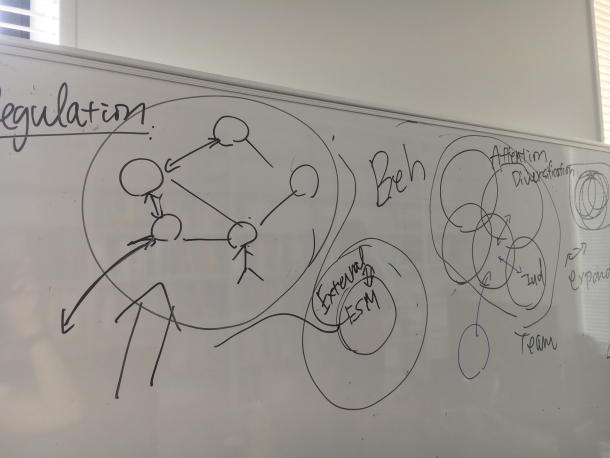

私は経営学の中でも、組織の中の個人や集団・チームの行動を分析する「組織行動論」という分野の研究をしています。現在は「チームの認知構造」、簡単に言えばチームメンバーが持つ知識や、チーム内の役割分担、仕事の進め方などに関する理解を共有することについて研究しています。

私は経営学の中でも、組織の中の個人や集団・チームの行動を分析する「組織行動論」という分野の研究をしています。現在は「チームの認知構造」、簡単に言えばチームメンバーが持つ知識や、チーム内の役割分担、仕事の進め方などに関する理解を共有することについて研究しています。

では、一つ例を挙げてみましょう。あなたが居酒屋でホールのアルバイトを始めたとします。その店には自分より経験のあるアルバイト仲間が他に3人います。その3人がいるといつも仕事がうまく回っているように見えます。あなたは3人の行動をよく観察してみました。すると、3人の行動にはある規則性が見えてきました。忙しいときにはAさんが先に食器を回収しに行き、Bさんは片付けをAさんに任せて、自分は飲み物を作ったりしてオーダーを処理していました。さらにCさんは2人の様子を見ながら、仕事が多くある方に回っていました。3人は特に会話を交わすことなく、忙しいときにはこのように行動し、仕事を円滑に進めていました。これは、AさんとBさんとCさんの間に共通の「認知構造」が出来上がっていたので、忙しいときの役割分担がおのずと共有されていたのです。

チーム内で認知構造が形成されていると、他のメンバーの行動を予想して次の行動をとれるので、効率的に仕事を進められるとされています。

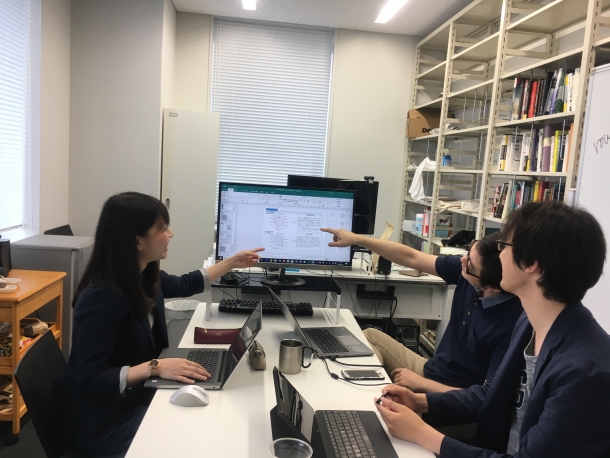

研究ミーティングの様子。抽象度の高い議論をいかにまとめるかが難しいところです(一番左が筆者)

私がこの研究テーマに興味を持つきっかけとなったのは、民間企業で働いていたときの経験です。日本企業は、チームワークやいわゆる「阿吽(あうん)の呼吸」が得意とされています。ただ、自分がいざ働いてみるとなかなかうまくいきません。どのようにしたらチームワークが高まるのか? 何をしたら人が働きやすくなるのか? と考えるようになりました。そして修士課程に入学し研究テーマを模索していたところ、実際にこのような研究がされていることを知りました。今回は居酒屋でのアルバイトを例にとりましたが、どの組織、チーム、集団でもこの研究は応用できると考えています。

ゼミ生は留学生が多く、いつも刺激をもらっています(左から2番目が筆者)

最近は、企業と共同で行う研究プロジェクトに参加しています。このプロジェクトでは、企業内のチームで行われている情報共有に関するアンケート調査を行ったり、実際に社員の方々にフィードバックをしたりして研究を進めています。企業の方々と一緒にプロジェクトを進めることで、学内だけで研究しているときとは異なる視点で物事を捉えたり、見せ方を工夫したりするので、学ぶことが非常に多いです。一つ一つの研究が働く人の役に立ち、生産性向上につながることが私の願いです。

ある日のスケジュール

最近購入した書籍。定量的な研究を行っているため、方法論を勉強中

- 07:00 起床

- 09:30 大学へ 論文執筆や調査準備

- 11:30 昼食

- 13:00 ゼミに出席

- 16:30 研究ミーティングやデータ整理

- 20:00 帰宅

- 24:00 就寝

学会の合間に近隣を散歩。地方に行ったときの密かな楽しみ(岡山県・後楽園にて)