自分は何者なのか―。多くの大学生が抱えるこの疑問は、社会に出る前に向き合いたいテーマ。そのヒントの一つになるのが“性格”の把握です。対人関係や集団におけるポジション、将来の進路選択まで、自分の性格を知ることは人生を有意義に過ごす上で、きっと役に立つでしょう。しかし、つかみどころのない概念でもあることから、本当の自分に気付くことは容易ではありません。そこで今回、パーソナリティ心理学を専門にする文学学術院の小塩真司教授に、性格の正しい知り方や生かし方をインタビュー。科学的な視点から、あなたの個性の扉を開きます。

PROFILE

早稲田大学文学学術院 教授

小塩 真司(おしお・あつし)

1972年愛知県生まれ。2000年名古屋大学大学院教育学研究科博士課程後期課程修了。博士(教育心理学)。中部大学人文学部講師、助教授、准教授を経て、2012年早稲田大学文学学術院准教授。2014年より現職。日本青年心理学会、日本パーソナリティ心理学会常任理事。青年心理学研究、パーソナリティ研究編集委員長。

INDEX

対人関係の中で、なぜ私たちは性格に悩まされるのか?

「あなたの性格を、一言で表してください」。このように聞かれたら、皆さんはどのように考えるでしょうか。多くの学生が回答に困ることでしょう。それは自己分析が足りていないからではありません。人間の性格というものは非常に複雑であり、さまざまな要素が組み合わさることでパーソナリティが築かれるからです。

にもかかわらず、私たちは日々、「あの人は社交的だ」「君は楽観的でいいね」といった性格を表現する言葉に遭遇します。時には「本当は楽観的ではないのにな…」と傷つくこともあり、学生生活を送る皆さんを悩ませているのかもしれません。

人は複雑な物事を、テーマごとに区分けし、単純化することで整理しようとします。インターネットで飲食店を探す際、「ラーメン」「カレー」「定食」と食べたいものを検索してから、個別の店舗のWebサイトにたどり着くのと同様です。世の中のあらゆる事象を、正確かつ詳細に把握しようとすると、膨大な時間と労力が必要になるからです。そこで人間は社会的に共有された固定観念、「ステレオタイプ」を用います。

このステレオタイプ、度々間違いを犯します。典型例が男性と女性でしょう。「男らしい」「女らしい」という言葉はあまり聞かなくなりましたが、先入観までいくとどうでしょう。心理学では男性的な特性を「エージェンシー」、女性的な特性を「コミュニオン」と表すことがありますが、性別に関係なく両者の性格を備えている前提が重視されています。しかし現実の世界では、様相が変わってくるようです。

「どちらかに当てはまる」ではなく、「どちらも持っていて、その程度がどうか」という考え方

例えば、インターネット上で鋭い発言をしている女性がいるとします。実際には彼女は優しい人なのに、「彼女は賢い。けれど、優しくはない」と判断されてしまう。なぜか人々は「賢さ」と「優しさ」は両立せず、打ち消し合うと考えてしまうことがあるのです。人は他者の1面だけを見て、他の性格は頭の中で予測する。その際、ステレオタイプから大幅に懸け離れないよう、バランスを取りたがります。

こうして生まれるのが偏見です。ゼミやサークル、アルバイト先で、本来の自分とは異なるパーソナリティを押し付けられたり、望まないポジションに立たされたりすることがあると思います。中学や高校ではいじめやスクールカーストの原因にもなりますが、比較的付き合う人や集団を選択しやすい大学においても、偏見は生じます。人が狭い集団の中に閉じ込められ、他者とコミュニケーションを取る際に、必ず起こる現象だからです。会社や地域、SNSにおいても同様で、この先の人生でも続くでしょう。

長い歴史の中、人類は闘争社会を生きてきました。いつ誰に襲われるか分からない環境では、他者の性格を瞬時に見抜く必要があります。この能力が、平和な現代にも受け継がれてきたのでしょう。残念ながら偏見は無くならないと思いますが、「偏見がある」こと自体を把握するのは可能です。「瞬間的・短絡的な性格判断は危険」だと知った上で、偏見と距離を置いて接することが、自分自身の精神衛生を守るための手段なのです。

心理学の世界から、性格の正体を考える

とはいえ性格を正しく知ることは、自分や他者を理解する上で、非常に重要になります。では、そもそも性格とは何でしょうか。考えてみます。

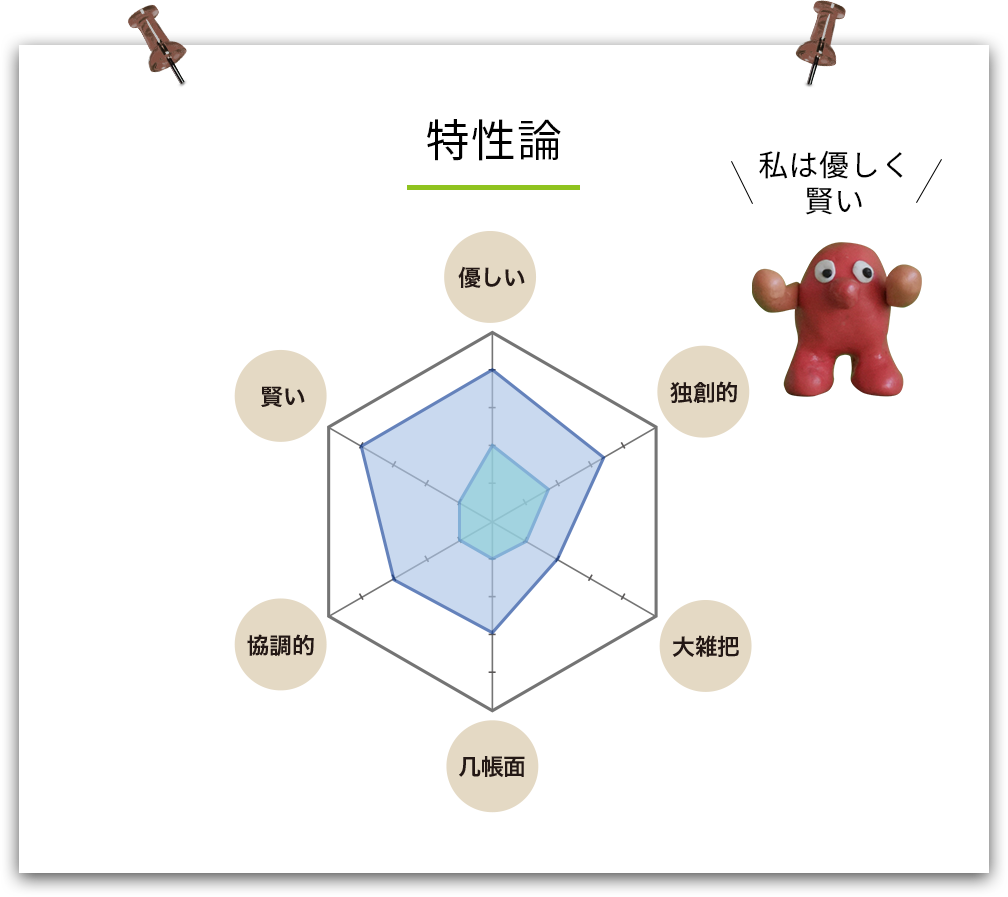

心理学において性格を表す方法は、二つに大別されます。「類型論」と「特性論」です。類型論は、「優しい/優しくない」、「優しい/賢い」というように、カテゴリに当てはめる方法です。心理テストや占いの多くは、この方法にのっとっています。しかし現実世界に存在するのは、「優しくて賢い」といった複数の要素を兼ね備える人、「ちょっと優しい」「それほど優しくない」といった微妙なニュアンスを持つ人です。細かく性格を把握する上で、類型論は不向きだといえます。時間や労力が限られているときや、ざっくりと全体的に表現したいときに効果的な方法と考えてください。

ちなみに、最近「MBTI」(※)という心理テストが流行していますが、これも類型論です。16のタイプに導いてくれることから、分かりやすさに人気があるのでしょう。しかしMBTIを過信するのはよくありません。類型論に特有の「大ざっぱな理解」を楽しむツールと考えた方がよさそうです。

※ Myers-Briggs Type Indicator.ユングのタイプ論をもとにした、国際規格に基づく性格検査

一方の「特性論」は、性格を細かい要素に分け、一つ一つを量や程度で表現する方法です。ゲームの中で 、キャラクターが攻撃力、防御力、スピードなどの数値で示される様子を想像すると分かりやすいと思います。特性論は、要素を細かくするほど性格を正しく把握することができ、一人一人の違いや、成長による変化なども表現できます。

素朴な直感に近い類型論は、古くから人類が用いてきました。その歴史は古代ギリシア・ローマにさかのぼり、近代医学が発達する19世紀にまで受け継がれます。20世紀になり、より科学的な性格研究の手法として発達したのが特性論です。しかし人間の性格は境界線が曖昧で、複雑多岐な言葉で表されるため、ゲームのキャラクターのような定義は困難です。そこで心理学の世界では、数多くの研究が積み重ねられ、性格を判断する「軸」の設定が試みられてきました。その手法を学ぶことは、皆さんが本当の自分を知ることに役立ちます。次に簡単にご紹介しましょう。

既存のカテゴリに自分を当てはめていく類型論に対し、特性論では自分が備える性格を数値や量で表していく

辞書を引くと理解が深まる、自分の性格

実は、複雑な性格の世界を研究する上で、大きく貢献したツールが辞書です。辞書の中には、その時代や地域で使われる単語が網羅されており、人間を形容する単語を抜き出していけば、人間のあらゆる性格の特徴を列挙できると考えられたためです。19世紀の終わり頃から20世紀にかけ、世界中でこの試みが行われてきました。米国の心理学者であるオールポートとオドバートは、辞書から人間を形容する1万8,000語を抜き出し、そこから性格を表す約4,500語のリストを作成しています。

辞書を読むことは、心理学者の特権ではありません。皆さんが自分の性格を把握したいとき、辞書でさまざまな言葉を調べ、「これは自分を表している」という言葉を見つけてみてください。心から納得できるものは、あなたの性格といっていいでしょう。そもそも性格自体が言葉で表されているわけですから、言葉をたくさん知ることで、理解が精緻になるのです。辞書を引くと性格を表す数千語の言葉に出合いますが、それは性格を正しく知る近道。たっぷりと時間のある大学生の皆さんには、1番おすすめの方法です。

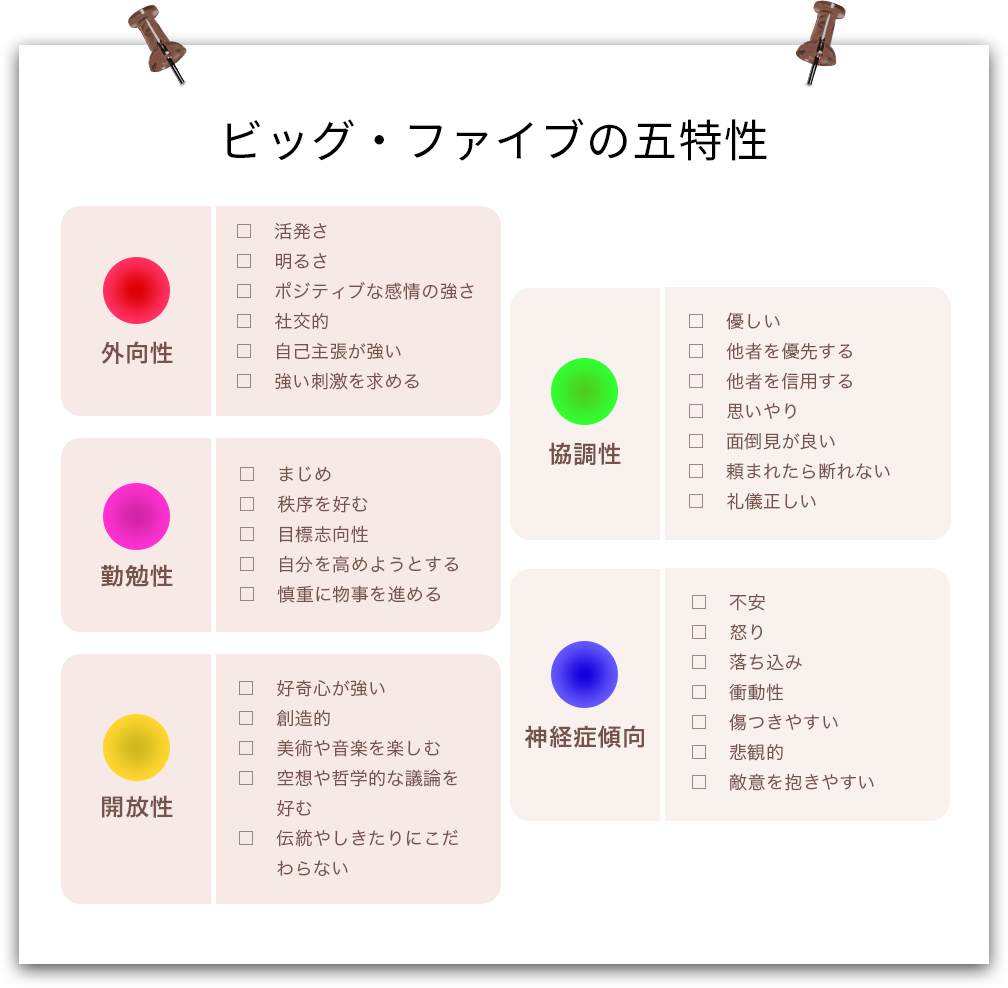

さて、心理学の世界ではその後、辞書研究で抜粋したそれぞれの単語を、まとまりに整理する試みが進められてきました。その結果、現在は人間の性格を五つの次元で表現できるという考えが主流になっています。これを「ビッグ・ファイブ」といいますが、以下に簡単にまとめます。あなたが抱きやすい感情や特性は、どれだけ当てはまるでしょうか。

注意してほしいのは、ビッグ・ファイブは特性論であることです。類型論のように「おっ、自分は外向性タイプだ!」という使い方は正しくありません。ゲームのキャラクターや学力テストのように、各特性を量で計測するのが適切で、五つの特性の強弱を知ることに有効です。すると自分の短所・長所も見えてきます。また、一見短所に見える特性にも目を向けてください。例えば「神経症傾向」が強い人はネガティブな感情を抱きやすい反面、細かなことに気付きやすく、準備を周到にできるという強みもあります。他方、「勤勉性」はポジティブに映るかもしれませんが、完璧主義で、失敗した際に自己嫌悪に陥るリスクも孕(はら)んでいます。

もし何か大きな目的があり、短所が障壁となるならば、エクササイズをするようにギャップを埋めていく。逆に短所を生かした方法でアプローチできるならば、特に改善する必要はありません。そのように、自分の性格を分析した上で、次のアクションを考えることこそが、本当の自己理解です。

このように、長年にわたる心理学研究の蓄積は、私たちが性格を把握することをサポートしてくれます。近年はインターネットの普及とともに、無料の性格診断ツールを利用できるようになりましたが、注意してほしいのは「本当に科学的知見に基づいている、信頼できるツールかどうか」です。そもそも検査を作成するには、莫大(ばくだい)な費用が発生します。それが無料で手に入るということは、個人情報収集や広告収入など、別の目的が働いている可能性が高いからです。

まずは辞書を眺めてみる。詳しく知りたければ、心理学の専門書を当たってみる。時間を掛けることが難しければ、映画や小説、漫画に触れるとき、登場人物がどのような性格かを言い表してみるのも良いでしょう。特徴を表す言葉を自分の中に増やしていくことで、自身の性格も正しく判断できるようになるんです。

学生生活の中で、パーソナリティと付き合う方法

自分の性格をある程度知った上で、「自分を変えたい」と思った場合は、どうすればいいのでしょうか。実際に私は心理学の講義で、そうした悩みを抱える学生によく出会います。人前に立つのが苦手な「シャイネス」、レポートや課題を期限ギリギリまで取り掛からない「先延ばし」、そもそも大学のようなにぎやかな場所に苦痛を感じる「HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)」など、心理学的に当てはまる傾向はさまざまです。冒頭で紹介した「偏見」を気にし過ぎる場合は、若者に多い「スポットライト効果」が原因かもしれず、ディスカッションやプレゼンテーションの妨げにもなります。

では、そもそも性格は変えられるのでしょうか。この問題は複雑なのですが、私はよく「身長のようには変えられず、体重よりは変えられる」と伝えます。性格は、身長のようにある時点でピタリと変化しなくなるものではなく、体重のようにさまざまな要素の影響を受けながら、生涯をかけて少しずつ変化するのです。

意図的に性格を変えるためには、ちょっとしたエクササイズが必要です。外向性を高めたいならば「ディスカッションのある授業をとってみる」、神経症傾向を低くしたいならば「毎朝の起床時に、良いことが起こることをイメージする」、協調性を高めたいならば「友人の作業を手伝ってみる」、開放性を高めたいならば「海外のニュースや文学に触れる」、勤勉性を高めたいならば「作業中にスマホを見ない」といった具合で、できることから挑戦してみてください。

一方、性格を無理やり変える必要はありません。心理学用語には「成熟の原則」という言葉があります。日々の生活にうまく適応するように、人は年齢と共に長い時間を掛け、性格を変動させていくという考え方です。若いときには思い悩むことが多くても、大人になると社会の中に居心地の良い場所を見つけ、心穏やかに楽しくやっていけるものです。私たちは適材適所を求め、無意識的に動いているのかもしれません。

大切な将来の進路。性格で決定するべきか

性格が皆さんを悩ませる、代表的なシーンの一つが就職活動でしょう。3年生になり慌てて自己分析を行う、エントリーシートに本来の自分ではない姿を書き込む、面接の短時間でパーソナリティを伝える、SPIや適性検査に向けて「こう答えた方が良さそう」と対策本を読みあさる…。ここまでの話を理解した読者であれば、就活の多くを不毛に感じるかもしれません。

日本では新卒一括採用の文化が根強く、短期間で莫大な数の企業と学生が、相性を見極める必要があります。本来、学生に対して仕事の能力を試すならば、例えば新聞社であれば記事を書かせてみるように、業務に近い試験を課すことがベストですが、そんな時間は無いわけです。そこで心理検査や自己分析ツールを用いてみるものの、企業側も実はあまり信頼していません。こうしたギャップの中で、いつの間にかパーソナリティを見失った学生は、卒業後、就職先とのミスマッチに陥ってしまいます。

また近年、「コロナ禍で学生生活を送った世代は、コミュニケーション能力に欠ける」といった言説が、メディアをにぎわせています。心理学者の立場から言えば、2〜3年程度の現象で世代全体のパーソナリティが変わるとは思えません。少し加熱し過ぎという印象なのですが、メディアの一方的かつ短絡的な情報に、左右される企業や学生がいることも事実です。

情報過多の時代、もしも性格分析を職業や進路の選択に応用するならば、「人と接するのが好き」「一人で作業するのが好き」というように、大きなくくりにとどめておく方がいいのかもしれません。性格は多面的かつ変動的。一見ネガティブな要素が思わぬ場面で力を発揮することもあるからです。

性格分析は本来、自分にとって居心地の良い環境を発見・構築するためのツールです。本当にやりたいことに対し、その結果から「向いていない」「性格に合わない」という理由で、諦めるためのものではありません。これから学生生活を経て社会に羽ばたく皆さんは、性格にまつわる誤った情報や偏見に振り回されることなく、人生を主体的に歩んでほしい。私はそのように思います。

まとめ

- 他者から見た自分の性格が、必ずしも正しいわけではない。特に瞬間的な判断は、誰もが抱く偏見であることが多く気にする必要はない

- 自分の性格を知るためには、表現できる言葉の数を増やすことが大切。辞書を眺め、自分の性格を表現する言葉を探してみるのがベスト

- 性格は変えられる。ただし無理やり変える必要はない。自分の性格を大切にしながら、居心地の良い環境を探せばOK

- 自分の性格に縛られて、やりたいことや将来の夢を諦める必要はない

Book introduction

性格について、より詳しく知りたい人は、

こちらもおすすめ!

日常的で身近な人間性を、ビッグ・ファイブを中心に、さまざまな性格特性から見つめ直す一冊。自分や他者の性格を掘り下げて考えてみたい人におすすめ。

『性格とは何か より良く生きるための心理学』(中央公論新社)年齢や性別、国民性など、さまざまな観点から性格を掘り下げる一冊。心理学の理論からじっくりと学びたい人におすすめ。

取材・文

相澤 優太(2010年第一文学部卒)

撮影

小泉 賢一郎(2000年政治経済学部卒)

編集

株式会社KWC

デザイン・コーディング

株式会社shiftkey