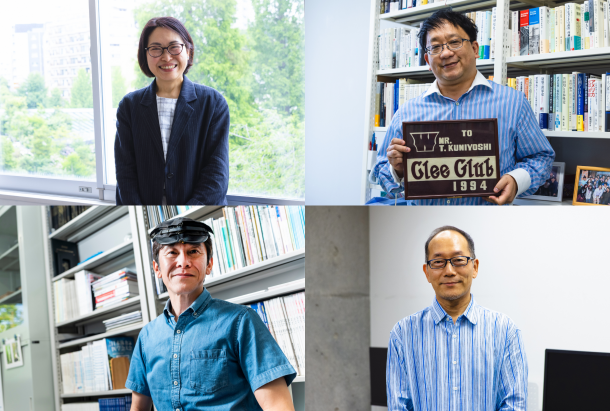

普段は教壇に立ち講義をしたり、研究指導を行ったり、自身の研究や論文執筆にもまい進する大学教員。そんな教員たちの知られざる学生時代について、自身の学生時代に力を入れたこと、「ガクチカ」を語っていただきながら振り返ります。それぞれどのような気付きや学びがあり、今にどうつながっているのか。教員たちの「ガクチカ」を参考に、今しかない学生生活をより豊かにするヒントを見つけてみてください。さあ、教員4名の青春時代に一緒にタイムスリップしましょう!

INDEX

▼1.スポーツ科学部 前田 清司 教授の「ガクチカ」~応援部~

▼2.文化構想学部 國弘 暁子 教授の「ガクチカ」~インド留学~

▼3.政治経済学部 国吉 知樹 准教授の「ガクチカ」~グリークラブ~

▼4.基幹理工学部 酒井 哲也 教授の「ガクチカ」~バンド~

1.スポーツ科学部 前田 清司 教授の「ガクチカ」~応援部~

前田 清司(まえだ・せいじ)。専門は運動生理学、スポーツ生理学。早稲田大学教育学部卒。学部卒業後は早稲田大学に職員として入職するが、退職し筑波大学大学院に進学。筑波大学大学院体育研究科修了。博士(体育科学)

日々の鍛錬の先に感動が待っていた。人間力が向上した応援部での4年間

元々は「W」のえんじのユニホームに憧れ、箱根駅伝を走ることを夢見て早稲田を志望したのですが、高校時代は故障が多く、自分には厳しいかなと思っていた中で出合ったのが、応援部のデモンストレーション。それがとても格好良く、応援部の門をたたきました。

応援部といえば、東京六大学野球のイメージが強いと思いますが、他にも箱根駅伝、バスケットボール、バレーボール、アイスホッケー、サッカー、アメフト、相撲にスキー…と、さまざまな競技の応援に駆けつけます。また、各地方の校友(卒業生)の集まりである稲門会のイベントに招待され、そこで校歌や応援歌などをリードする活動もありましたね。

平日は週3日が練習でした。戸山公園の箱根山や江戸川公園などで陸上トレーニングをしたり、現在の中央図書館の場所に当時あった安部球場で応援の実践練習をしたりして、土日はいよいよ野球の応援本番。雨や引き分けで試合が月曜に順延することもあるので、結果的にほぼ毎日応援部の活動がありました。

野球の早慶戦の前には、慶應義塾大学・三田キャンパスまで走って行き『紺碧の空』を歌う「三田マラソン」という伝統行事があるなど日々大変なことも多かったのですが、醍醐味(だいごみ)はなんと言ってもその早慶戦ですね。今も盛り上がりますが、われわれの頃(1980年代)は神宮球場が学生で超満員、外野席は立ち見が出るほどの盛況ぶりでした。

写真左:神宮球場での応援風景。前田先生が4年生のときの秋の東京六大学野球リーグ戦・早慶戦。後方は慶應の外野学生応援席

写真右:中央が前田先生。同じく4年生のときの秋のリーグ戦

早稲田の応援というのは、応援部だけでなく、観客の学生と一体になって選手に声を届けるスタイルです。そのきっかけとして、応援歌の前にわれわれは「学生注目っ! 」と声を上げ、学生からの「なんだーっ! 」という反応を引き出します。早慶戦で超満員の神宮球場での、その「なんだーっ! 」の声は、本当に倒れそうなくらいの振動なんです。あの圧倒的な衝撃は忘れられない感動です。練習や活動は毎日あるし、合宿は厳しい練習の連続で大変でしたが、厳しい鍛錬を乗り越えた先に感動と達成感がある。まさに人間力が向上する要素に満ちた4年間でした。

実は、同期が何人か部を辞めていく中で、私も辞めることを考えたことがあったのですが、継続したからこそこの経験を得ることができました。教員になっても山あり谷ありの繰り返しですが、この「続ける力」が夢の実現につながると信じて頑張っています。学生の皆さんには、情熱をかけて打ち込める何かを見つけ、突き詰めてほしいと思います。「よし、やってみよう」と思ったそのときから、人の運命は変わっていくのです。

応援部時代の思い出の品々。(右上から時計回りに)角帽、写真、体育局(現競技スポーツセンター)代表委員バッジ(右)、応援部部員バッジ(左)、腕章

2.文化構想学部 國弘 暁子 教授の「ガクチカ」~インド留学~

國弘 暁子(くにひろ・あきこ)。専門は文化人類学。東京女子大学現代文化学部卒。卒業後、インド政府と日本政府間の交換留学制度でインドのグジャラート・ヴィディヤピット大学大学院に留学し修士課程修了。帰国後、お茶の水女子大学大学院で博士後期課程修了。博士(人文科学)

私も変わらなければ! インド留学で開けた未来と「生きる力」

私の青春時代は「インド」にありました。きっかけは学部生の頃のインド旅行で、現地で観光客を待ち構えている「親切な」人に連れ回され高額な土産物を買わされるなど、散々ひどい目に遭い、私自身の“ダメさ”に気付いたこと。そこから「私はインドに修業に行かなければ」「行くなら旅行者ではなく、現地に根差さなければダメだ」と、インドの大学院に留学することを決めました。

留学先はグジャラート・ヴィディヤピット大学大学院です。設立者は“インド独立の父”マハトマ・ガンジーで、地元では有名な大学なんですが、当時は日本で得られる情報はほぼゼロ。インターネットもなかった時代ですので、とても心細かったですね。特に大変だったのは、到着してから最初の1カ月。まずあてがわれた大学寮の部屋が監獄のような場所だったんです。その上、鉄格子付きの窓からハトが出入りしていて床はハトのふんだらけ。「こんなところでは生活できません!」と日本の大学の先生やインド政府に手紙を書いて、夜も泣いて寝られない日々でした。

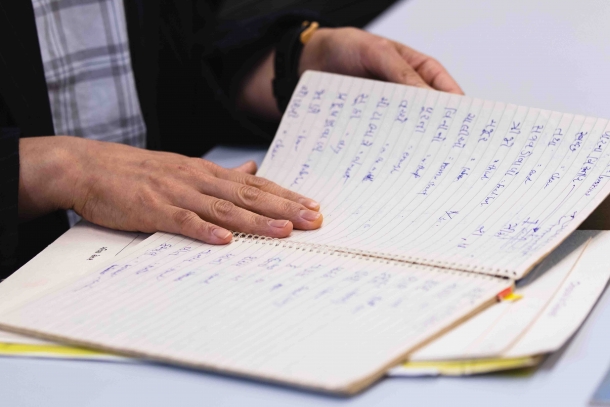

留学先の現地語であるグジャラート語を学んでいたときの思い出のノート。当時はグジャラート語の初級者用テキストがなかったため、先生から教わったことを全てこのノートに書き留めていた。話し言葉は口から出るが、書き言葉は忘れているものもあるので、今でも手紙を書くときなどに参考にしている

でも、周りの人たちが「部屋が汚いなら一緒に掃除してあげる」と現地での掃除の仕方を見せてくれたり、積極的に私の生活に関与してくれたりと、一生懸命サポートしてくれたんです。その姿を見て、「嫌だ嫌だ」とばかり言ってはいられない。私も変わらなければと少しずつ意識を変えて、何とか順応していきました。とりわけ、寮の隣部屋の友人たちから受けた影響は大きかったですね。自分がゴミと思って捨てたものが隣の部屋では再利用されていて「こんな使い方もあるんだ! 」と驚くこともありました。その生きる力、たくましさみたいなものを「素晴らしいな」と感じ取ることができました。

ヒンドゥー教の女神「ドゥルガー」の彫刻。当時、現地のお店に置いてあったものに一目ぼれし、売り物ではなかったが何度もお願いし購入したそう

また、あまり真面目な学生ではなかったので(笑)、授業に出席することよりも、「インドのグジャラート社会をきちんと自分の目で見て勉強しよう! 」と大学の外にどんどん出掛けていました。見方を変えれば遊んでいただけかもしれませんが、その経験を元に研究者になれたことを考えれば、始めは修行のつもりだったあの3年間の留学経験が今の私を作ったといえます。

何かに一生懸命に打ち込んでいると、自然とそこから道が開けると思います。学生の皆さんは、もし、打ち込むことが見つけられないのだとしたら、自分の世界以外にも目を向けて見ることですね。そして、人との出会いを大切にして、周りの人から多くのことを学んでほしいと思います。

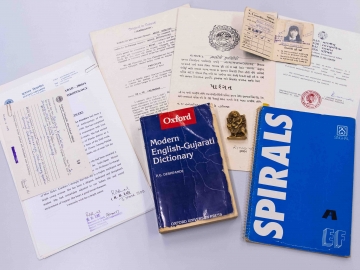

写真左:インド留学中の思い出の品々。辞書やノートの他、学位授与証明書(修士・社会人類学)、インド政府給費留学証明書など。右上の写真付きのものは図書館入館証

写真右:図書館入館証の外側には、現地の手紡ぎの糸で作られたカディという布が貼り付けられている

3.政治経済学部 国吉 知樹 准教授の「ガクチカ」~グリークラブ~

国吉 知樹(くによし・ともき)。専門は日本外交論。早稲田大学政治経済学部卒。学部卒業後は2年間ほどの「学問的放浪期間」を経て、一橋大学大学院に進学し、修士課程修了。その後、ロンドンに留学し、London School of Economics and Political Science にてPhD (International History) を取得

情熱と時間をかけて取り組めば成果は出る、と学んだグリークラブでの4年間

私は入学式の日、大学4年間をかけて力を尽くすものに出合えました。それが男声合唱団のグリークラブです。高校までは剣道部で、大学ではスポーツとは違うことに打ち込もうと思っていたところ、入学式で目にしたグリークラブのパフォーマンスに感動したんです。

同期は15人ほどで、音楽のバックグラウンドがない人ばかり。当時、全体練習が週4日、新入生練習が週2日あって、ほぼ毎日が活動日でした。練習をする中で、最初は大きな声で歌うというのは楽しいものだなと感じ、声がうまく出せるようになると「もっとうまくなりたい」という気持ちが芽生えるんです。そして、楽譜も読めなかった人間がやがて「パート・リーダー」として下級生を指導するようになりました。上級生になると、土日は結婚式などのイベントで歌うアルバイトにも呼ばれるように。平日は毎日練習があってバイトができなかったので、週末の特別ステージ参加は貴重な機会でしたね。

また、年に4回ほど大きな発表の舞台がありました。5月の六大学演奏会、6月下旬に早稲田・慶應義塾・関西学院・同志社が集う東西四大学演奏会、11月下旬か12月初旬に開かれる定期演奏会。そして、卒業生に向けての送別演奏会。今でも、演奏会当日なのに音取りができていない! 歌を覚えていない! と焦る夢を見ることがあります(笑)。

1993年11月、「第41回定期演奏会」でヴェルディ作曲のオペラ『リゴレット』の中のアリア『女心の歌』をソロで歌い上げる国吉先生(当時大学4年)。1:18:40~1:20:40頃

そんな重圧を感じるくらい、グリークラブにのめり込みましたね。その分、元々興味のあった国際政治の勉強を本格的に始めたのは卒業後で、進学も就職もせず、図書館にこもって書籍を読みあさったり、色んな先生方の協力を得て国際関係関連の授業を聴講させていただいたりしていて、修士課程に進むまで、2年ほどかかってしまいました。遠回りと言えますし、親にも迷惑をかけましたが、当時はグリークラブにはその価値があると思って打ち込んだんです。そのおかげで、何事も情熱と時間をかけて取り組めば、個人としてもグループとしても成果は出るんだ、ということを実感として学びました。

また、早稲田のグリークラブの特徴として、常任指揮者を置かない、という点があります。そのため、演奏会の度に指揮者の先生に自分たちで依頼して指導を受け共演することになるのですが、この経験から学んだことも多かったです。仕事に対する厳しさや、プロフェッショナルとは何かを学ぶことができましたし、教える立場になった今、学生たちからの要望にもできるだけ応えてあげたいと考えるきっかけになっています。

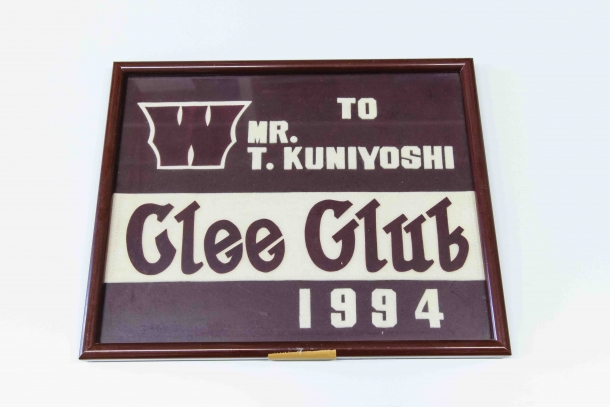

大学4年生の送別演奏会の後に、卒団記念としてグリークラブの後輩たちから贈られたペナント。英国留学中も含め、大学院時代の心の支えとして常に机の近くに飾っていたそう。今も研究室の片隅に飾られている

4.基幹理工学部 酒井 哲也 教授の「ガクチカ」~バンド~

酒井 哲也(さかい・てつや)。専門は情報アクセス、自然言語処理、インタラクション。早稲田大学大学院理工学研究科工業経営学専門分野修了。博士(工学)。2000~2001年英国ケンブリッジ大学訪問研究員。マイクロソフト・リサーチ・アジア他、約20年の企業経験の後、2013年に准教授として早稲田大学着任

ずっと音楽と付かず離れず。とことん試してみる自由度は学生ならではの特権

小学校から高校にかけてロンドンに住んでいたので洋楽が好きで、高校時代からぼちぼち作詞・作曲をしていました。その流れで、早稲田大学に進学後もサークルに入り、主にボーカルとしてバンド活動をしていました。レコード会社にデモテープ(自分の作品を売り込むために制作した音源)を送ったこともあります。早稲田祭で演奏もしましたし、サークル行事の定例発表会にも出ました。大隈記念講堂の地下の小講堂で発表会をやった記憶もあります。といっても、サークル活動として思い出すのは飲み会ばかり。今考えると危険なことですが、バンドの冬合宿で山にこもったときも、酔っ払って階段で寝てしまって凍死しそうになったくらいですから。

大学時代のバンド活動でのデモテープと思い出の写真

結局、大学在籍時も卒業してからも、音楽とはずっと付かず離れず、微妙な距離感を保ち続けていると思います。中国のマイクロソフト研究所では、多国籍メンバーによるハードロックのコピーバンドに加入してテレビ出演もしましたし、所長命令で研究所のテーマソングも作りました。今では学生に対しても、例えばヒットソングの予測など音楽関係の研究も奨励しています。

こうして振り返ると、仕事を始めてからでも、自分の好きなことはある程度はできると思うんです。ただ、失敗してもいいから突き詰めてみる経験なら、学生のタイミングの方がいい。正直、僕はそこまではやらなかったタイプですけども、とことん試してみる自由度があるのは、学生時代ならではの特権だと思います。ですので、取りあえず何かに打ち込んでみてほしい。修正は後からでも効きますから。

実は私自身、学生時代には研究もあまり真面目にやっていませんでしたが、社会人になってから電車でばったり恩師の平澤茂一先生にお目にかかったことをきっかけにその後の研究者としての道が開けました。「先生、1年後に訪問研究員としてケンブリッジ大に行くことになりました。」と伝えると、海外で研究するにあたって博士号の必要性について説かれ、そのまま博士学位の取得までお世話いただくことになったのです。そして、音楽は音楽で、今はプロの音楽家に指導していただきながらかなり本格的に取り組み、今では作った曲をYouTubeで公開するまでになりました。

何が言いたいかと言えば、「もっとちゃんとやればよかった」と思うことも含めて自分自身なんだ、ということ。失敗しても挽回する余地がいくらでもあるのが人生だと思います。

恩師の平澤茂一先生(早稲田大学名誉教授)と研究室メンバーとの懇親会での1枚(右端が酒井先生)

取材・文:オグマナオト(2002年、第二文学部卒業)

撮影:布川 航太、番正 しおり

【次回フォーカス予告】7月10日(月)公開「旅特集」