ここ十数年間でのテクノロジーの目覚ましい進化が私たちの生活を大きく変えてきたのは、誰もが知るところ。

生活の根幹を成す衣食住の分野にも、イノベーションが起こりつつあります。価値観や未来の生活スタイルを一変させる可能性を持つ、早稲田大学の校友や教員が開発している革新的プロダクトに迫ります。

【衣】光で模様が浮かび上がる服

アンリアレイジデザイナー

森永 邦彦(もりなが くにひこ)さん

アンリアレイジデザイナー 森永 邦彦

2003年早稲田大学社会科学部卒業。ダブルスクールでバンタンデザイン研究所を経て、2003年よりファッションデザ

イナーとして活動を開始。ブランド名「アンリアレイジ」はA REAL (日常)、UN REAL (非日常)、AGE (時代)をみ合わせた造語。「2015S/S (春夏)」でパリ・コレクションデビュー。 http://www.anrealage.com/

模様が浮かび上がる秘密は身近な“あの技術”にあり!

光が当たった部分だけ鮮やかな模様が現れる2015-16A/Wコレクションアン

パリ・コレクションに挑戦して2シーズン目となる「2015-16A/W (秋冬)」で、私が代表を務めるファッションブランド、アンリアレイジは「LIGHT」をテーマに新作を発表しました。メーンとなったのが、「紫外線を当てると模様が浮かび上がる服」です。一見真っ黒なコートには「UVプリンティング」という技術が用いられていて、人間には見えない波長域で印刷された水玉や花柄などの模様が、ブラックライトを浴びると一瞬で立ち現れる仕組みになっています。

これはもともと、紙幣やパスポートの偽造防止に役立てられていた技術なのです。アンリアレイジでは近年、このようなファッションの世界になかったテクノロジーを取り入れた服作りを続けています。衣服のために開発された技術ではないので、ファッションに応用するのは大変です。毎回、技術者の方と密に話し合いながら服作りに取り組んでいます。

未知のテクノロジーを取り入れ、ファッションの可能性を追求する

最新テクノロジーを取り入れているのは、「誰も見たことのない新しい服を作りたい」というシンプルな思いからです。アイデアの種となる技術を常に探しています。例えば、周囲の環境によって色を変化させる、カメレオンの分子構造を服作りに応用したらどうなるか。あるいは、現在NTTと東レが開発を進めている「心拍数や心電波形などの生体情報を

2014-15A/w発表の形状記憶合金が入ったコートは、温度によって形を変える

検知できる繊維」を使ったらどんな服が作れるのか──。衣服の可能性は、まだまだたくさんあります。今後も未知のテクノロジーと手を組みながら、ファッションの本質である「服を着ることの楽しさ」を追求していきたいと思います。

▼森永さんのミライ予想

生地の温度調節機能が発達して、洋服のラベルに温度が表記され、人間の体を常に最適温度に保つようになるかも

写真:石垣星児(BLOCKBUSTER)

【食】砂漠を一大食糧基地に変えるフィルム農法

メビオール(株)社長

森 有一(もり ゆういち)さん

メビオール(株)社長 森 有一

1965年早稲田大学理工学部卒業。その後、東レ(株)入社。1972 年早稲田大学大学院理工学研究科工学博士号取得。テルモ(株)、米国W.R.Grace社などを経て1995年メビオール(株)設立。1996年早稲田大学理工学術院総合研究所客員教授就任。

普通のビニールに見えるアイメックフィルム。根が張り付いている

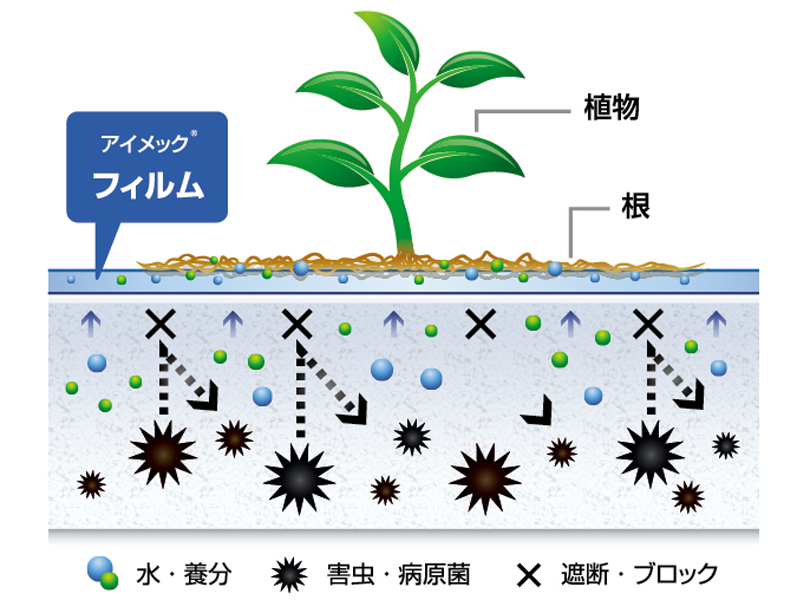

私は「アイメック」を開発しています。水と栄養を吸収する特殊なフィルムを使用した農法です。作物の根はフィルムの表面に張り付き、内部の水と栄養を摂取して成長します。つまり、フィルムが土と水の役割を果たすので、砂漠や汚染土壌、コンクリートの上など、良い土と水がない場所でも農作が可能です。また、土づくりと水やりという調整の難しい農業技術を不要にするため、農業への新規参入も容易になります。おまけに農薬が不要となる上、水分ストレス効果で、作物の安全性と栄養価を高めるという効果もあります。

フィルムには微孔があり、害虫や病原菌を排除するので農薬いらず

大学卒業後から長年、医療フィルムの開発に携わってきました。そこで培った工業技術を農業に転用してみたのです。現在、地球温暖化による水不足や土壌劣化と人口増加が相まって、食糧危機が深刻化しています。このアイメックを使用すれば、不毛な土地での農業が可能となります。つまり、広大な砂漠を世界の農産物生産基地に変えることができるのです。

すでに、日本だけではなく中国や中東などでもアイメックによるトマト栽培が行われており、世界中から注目を集めている技術です。人類に貢献したいという思いで開発を続けています。

▼森さんのミライ予想

塩水を純水に変える逆浸透膜技術とアイメックで、中東の砂漠が見渡す限りの畑に

【住】新技術の3Dプリンターで作る次世代太陽電池

理工学術院

梅津 信二郎(うめず しんじろう)准教授

理工学術院 梅津 信二郎

2006年早稲田大学工学研究科博士号取得。理化学研究所基礎科学特別研究員他を経て現職。「平成27年度科学技術分野の文部科学大臣表彰」で顕著な業績の若手研究者が対象の「若手科学者賞」を受賞。専門は精密・情報機器、マイクロメカトロニクス。

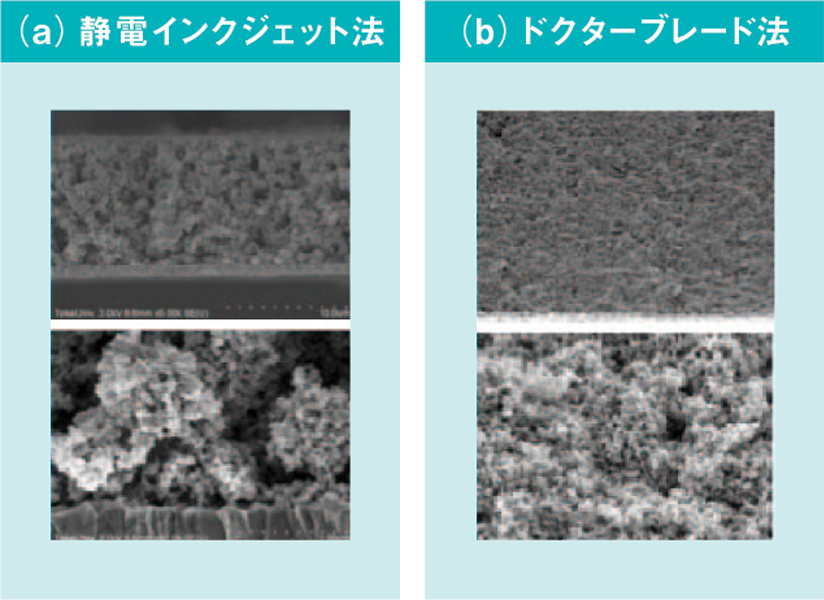

私は学生時代から3Dプリンターの「静電インクジェット法」を研究しています。静電気を使う印刷法で、粘度の高い液体の印刷ができ、また塗布時間により厚みを調整できるものです。

その技術を「色素増感型太陽電池」の製造に応用することを考えました。この次世代太陽電池は透光性のあるシート型で、色付けができて形状もフレキシブル。見栄えがいいので景観を保ち、曇りの日でも発電可能、低価格など多くのメリットがあります。しかし、従来の太陽電池に比べ発電効率が劣るという問題があります。私は製造法によって、この課題を解決できるのではと思ったのです。

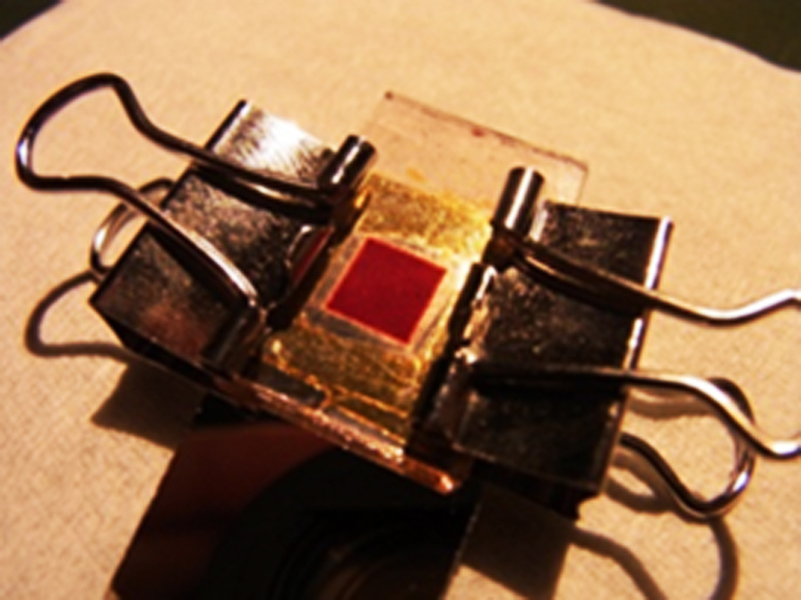

電池一つの大きさは約1cm四方。敷き詰めて電力を生み出す

3DプリンターでTiO2(チタニア)という成分を透明導電性電極に塗ることにより、発電部分を製造します。発電効率を最適化するためのチタニア膜の厚みを調整できる上、この方法で製造すると自然にできるナノレベルの隙間が、発電効率を上げることを発見しました。今後は効率や多機能性をさらに高めて、実用化を目指します。

安価で高効率の太陽電池を3Dプリンターで簡単に製造できるようになれば、人類の住宅環境はよりエコなものへと変わっていくでしょう。

▼梅津先生のミライ予想

新方式(a)で作成するとチタニアの隙間が発電効率を上げる

屋根に加え、窓や家具などにも太陽電池を付けて、景観を壊さず自家発電が可能に