戦後70年間、20世紀の教訓を踏まえて、誰もが安心して暮らせる平和な社会づくりに異議を唱える人はいないでしょう。

映像ディレクター 姜成明

一方、社会の構造が急速に大きく変化していく中で、新たな困難に直面する人が増えているのも事実です。

当事者はどんな問題に直面し、また、どんな打開策があるのでしょうか。

このような問題意識を持ち、自分ができること・すべきことを考え、行動している校友と早大生を取材しました。

カメラを通して人間の内奥(ないおう)を見つめる

映像ディレクター

姜成明(かんそんみょん)(2006年人間科学部卒業)

1979年東京生まれ。在日コリアン3世。大学卒業後、「ヒストリーチャンネル」番組制作でキャリアをスタート。2008年にドキュメンタリー番組『祖国の選択』を演出。2011年、ドキュメンタリー映画『TESE』を監督し、ヨコハマ・フットボール映画祭2012 で最優秀作品賞を受賞。

在日社会の構造変化と

新しいメンタリティー

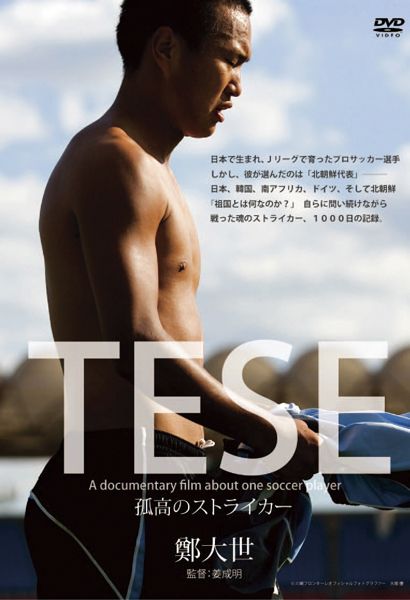

DVD 『TESE 孤高のストライカー』(角川書店)。韓国籍を持ちながらサッカー北朝鮮代表としてW杯に出場した鄭大世の素顔を追って、世界6カ国、およそ1,000 日にわたって撮影された

私は小・中・高の12年間をいわゆる「民族学校」で過ごし、1998年に人間科学部へ入学しました。民族学校というのは同じバックグラウンドの人間が集まる環境で、とても楽しい場所でした。でも、外の世界を見たい、将来は表現の仕事に就きたいという思いがあり、早稲田への進学を決めました。

当時、民族学校から日本の大学へ進学する生徒は珍しく、周囲からは引き留められました。「朝鮮大学で学び、卒業後は職員や教員として組織のために働いてほしい」。こう聞くと進路の強制のように感じるかもしれませんが、下の世代が苦労しないコミュニティーを残したいという親心は、古今東西そう変わらないのではないでしょうか。

このように、ほんの15年くらい前までは私のようなタイプは少数派でしたが、在日4世が生まれている今、在日コリアン社会は急速に変わりつつあります。帰化や日本人との結婚を選ぶ人が増えるに従い、ライフスタイルや価値観が多様化しているのです。

私は映像ディレクターとして、鄭大世(ちょんてせ)(現・水原三星ブルーウィングス)、李忠成(りただなり)(現・浦和レッドダイヤモンズ)という2人のプロサッカー選手のドキュメンタリーを撮りました。彼らを追い掛けて感じたことは、「もはや“在日”という次元ではモノを考えていない」ということです。ドイツやイングランドでもプレーした大世と忠成は、“世界”という枠組みの中で生きています。それなのに、私は彼らを「マイノリティーの代表」として撮ろうとしてしまった。次元の低い視点を持ち合わせていた自分を、猛烈に恥じました。

自分を知って初めて

相手を知ることができる

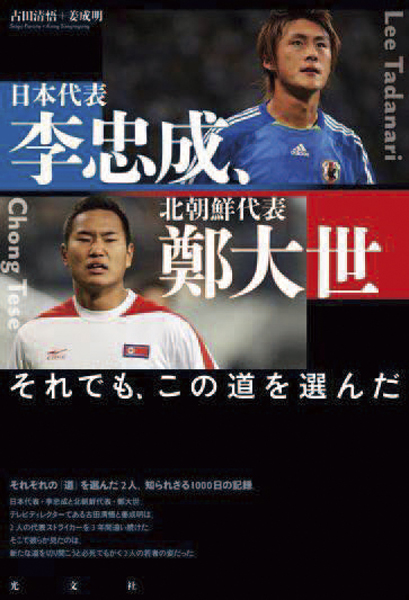

著書『日本代表・李忠成、北朝鮮代表・鄭大世~それでも、この道を選んだ』(光文社)

昨今、ヘイトスピーチや排外デモが度々話題になっています。そういう情報に接すると、今なお差別が根強く存在しているように感じますが、トピックとして目立つだけで、関わる人の絶対数は案外少ないと思います。マイノリティーの問題を考えるとき、大切なのは「情報に左右されないこと」、そして「自分自身を知ること」です。

日常のあらゆる場面で、「私たち」を主語に、マジョリティー側の感覚でついモノを考えてしまいますよね。でも、どれだけの人が「自分が何者か」を知っているでしょうか。そういう状況で、他人を一個人として尊重できるでしょうか。大学生というのは良くも悪くも「何者でもない人たち」といえます。そういう時期に今いる環境を飛び出し、一度徹底的に自分について考えてみる。自分の中にあった固定観念に気付き、偏りのないフラットな視点を獲得するための一歩になるはずです。

しかし、世の中を見渡すと、貧困や教育など新たなボーダーが浮き彫りになってきているのも事実です。私は、自分がマイノリティーであるとは考えていませんが、出自が映像ディレクターとしてのキャリアに与えている影響は少なくありません。時代の変化や社会問題に光を当てるため、現在は民主化後のミャンマーを取材しています。

●多様な性を考える

Re:Bit [公認サークル、特定非営利活動法人]

▼活動の背景

高校生に向けたLGBTの出張授業

LGBT (同性愛者や性同一性障害者などの性的マイノリティー)は日本人口の7.6% (注1)、約13人に1人といわれています。そして、性同一性障害者の約69% が自死を考え(注2)、LGBTの約7割がいじめや暴力を経験(注3)。特に、第二次性徴期に希死念慮(きしねんりょ)が高まることから、学齢期での正しい知識の普及や適切な支援が必要です。2015年4月、文部科学省から性的マイノリティーの子どもへの対応に関する通知が出され、今後の教育現場での配慮も期待されます。

▼私たち流のアプローチ

2009年の団体設立以降、LGBTを含めた全ての子どもが「ありのままの自分でオトナになれる社会」の実現を目指して、学校、教育委員会などへの出張授業、企業と提携したセミナーなどを150回以上開催しています。また、2011年度より全国9カ所で「LGBT成人式」を実施。2013年度からは「LGBT 就活(就活生支援事業)」を開始しました。昨年にはNPO法人としても認可され、現在、大学生を中心に約250名が、LGBTへの理解の輪を広げています。

\手応えを感じた瞬間/

今年初めて、小学校でのLGBT授業が実現。校長先生からもLGBTへの理解の必要性が語られました。

LGBT成人式の参加者から「一歩踏み出せた気がする」と聞き、大切な日に立ち会えた喜びを感じました。

●経済格差を考える

わらわらの会[登録(未公認)サークル]

ホームレスの方を大学に招いてのイベント

▼活動の背景

当たり前のように路上で寝ている人がいます。そして、当たり前のようにその前を過ぎ去っていく人がいます。普通の生活ができる人たちからすれば、彼らを遠い存在に感じるのはある意味当然のこと。なぜ路上で寝るようになったのか、忙しく行き交う人々にそこまで考える余裕は持てないのかもしれません。それでも「同じ国に、同じ地域に、路上で寝ている人たちがいること」に鈍くなってしまっている現実を、もう一度見つめ直したいのです。

▼私たち流のアプローチ

「ホームレスCafe」というイベントを開催しています。ホームレスの方に生い立ちなどを話していただき、学生や社会人の参加者がお話を聞きます。そして、お茶をしながら意見交換をします。①ホームレスの方と、ちょっと素直に向かい合ってほしい。②ホームレスの方が確かに存在するこの社会を身近に感じてほしい。③参加者同士でお互いの考えや価値観を共有し、あらためて自分の生き方を振り返ってほしい。そうした思いで活動しています。

\手応えを感じた瞬間/

ある参加者は「存在を気にしてこなかったホームレスの方の人柄に関心が沸いた」と言ってくれました。

私たちのイベントをきっかけに、ホームレスの方が抱える問題や思いと向き合い始めた人がいたことです。

●移民問題を考える

日本ブラジル交流チーム

Nova Esperanca [WAVOC公認プロジェクト]

ブラジル人学校「日伯学園」での運動会

▼活動の背景

約17万8,000人いる在日ブラジル人(注4)の大半は、出稼ぎとして日本に来た人とその家族です。彼らは愛知県豊田市や豊橋市、静岡県浜松市、茨城県常総市などにブラジリアンタウンを形成。私たちの活動地である群馬県大泉町もその一つです。景気や親の都合により、帰国のタイミングをつかめない子どもたちの将来の見通しは不透明で、結果、中学あるいは高校卒業後には選択の余地がなく、親と同じ職に就くケースが多くあります。

▼私たち流のアプローチ

ブラジル人コミュニティーがある上、ブラジル人学校に幼稚園から高校まで通う場合、子どもたちは日本に親しみを持ちづらく、日本での進路に関する情報もあまり手に入りません。そこで私たちは、2012年の団体設立以降、低学年向けには、日本人との心の距離を縮めるための運動会などを、高学年向けには、日本人学生と共に将来を考える「語り場」などを企画してきました。現在は他の支援団体と連携し、活動の幅を広げています。

\手応えを感じた瞬間/

運動会を終えて、生徒たちから「また来てね」「楽しかったです」といったメッセージをもらったときです。

学校現場との信頼関係が徐々に築かれて、先生方が積極的に意見し、連携してくれるようになりました。

注1)2015年電通ダイバーシティー・ラボ調べ 注2)新井富士美・中塚幹也他(2008)性同一性障害の思春期危機について日本産科婦人科學會雑誌60巻2号827、第60回日本産科婦人科学会学術講演会より

注3)いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン、平成25年度東京都地域自殺対策緊急強化補助事業「LGBTの学校生活に関する実態調査(2013)」より 注4)法務省「在留外国人統計(2014.12末)」より