心を十分に働かせるために

文学学術院(学術院長) 教授 越川 房子(こしかわ・ふさこ)

早稲田大学第一文学部心理学専修卒業。臨床心理士として精神科クリニックに勤務後、同大学大学院文学研究科心理学専攻修士課程修了、同博士後期課程単位取得満期退学。早稲田大学文学部専任講師、助教授を経て現職。

新生活のストレスから生じるといわれている五月病。あなたも知らず知らずのうちにストレスをためていませんか?今、医療、教育、企業といった現場で注目されているのが、うつや不安を低減する効果のある「マインドフルネス」です。マインドフルネスはなぜ効果を持つのでしょうか。どのような実践法があるのでしょうか。日本マインドフルネス学会の理事長を務められている、越川房子文学学術院教授にお話を伺いました。

マインドフルネスという心の態度を身に付ける

例えば、アルバイトや就職活動での面接試験。面接官から想定外の質問をされ、頭が真っ白になった経験がある人は意外と多いのではないでしょうか。そのとき何が起こっているかというと、混乱や不安そのものに意識が奪われて心の容量が飽和状態になり、本来であれば、相手が求める答えを導き出すために必要な注意を払えなくなっているのです。

しかし、こうした「マインドレスネス」な状態と対極にある「マインドフルネス」という心の態度を身に付けておけば、どんな状況下でも、今そこにあるものに対して思いやりのある(批判や良い悪いの判断をしない)注意を向けることができるようになります。その結果、適切な対処方法を見つけることも、必要であれば受け流すことも可能になるわけです。

【マインドレスネス】今、ここにある現実から心がそれてしまっており、かつ、そのことに気付いていない状態。【マインドフルネス】今、ここにある現実に対して心が十分に働いている状態で、適切な対処ができる。

メンタルヘルス対策へ

マインドフルネスを習得するためのトレーニングである「マインドフルネス瞑想(めいそう)」は、もともとは仏教修行において用いられてきたものです。1970年代にアメリカの分子生物学者ジョン・カバットジンが、この瞑想法を心理臨床や精神医学の領域に初めて導入。「マインドフルネス認知療法」としてうつ病の再発予防プログラムに応用され、注目度が高まりました。最近では軽度から中程度までのうつ症状や、不安症状の低減に対する有効性も数々の科学的なデータに裏付けされています。

こうしたマインドフルネスの潮流は経済界にも押し寄せています。特に時代をけん引するアメリカのIT企業が積極的にマインドフルネス瞑想を社員の健康教育に採用。世界銀行第12代総裁のジム・ヨン・キム氏も各企業CEOにマインドフルネスを推奨しています。

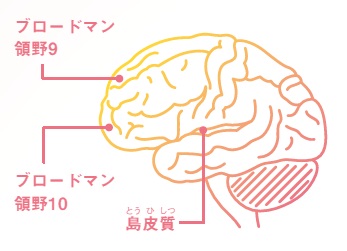

最新の脳科学で、瞑想を重ねることによって注意や感覚情報処理をつかさどる前頭前皮質の一部(ブロードマン領野9および10)と島皮質における脳組織の体積が大きくなる可能性が確認された。このことは、瞑想が情動調整や社会的行動に良い影響をもたらすことを示唆している

うつや不安に悩む人になぜ、効果的に働くのか

情報や価値観が多様化している現代社会では、感情が揺さぶられる状況はますます増えています。例えば、複雑な人間関係に悩む人は、うまく人と付き合えない自分を否定的に捉え、そのことが頭から離れない状態、つまりうつや不安の症状に陥りがちです。だからこそ、過去に対する後悔や将来への不安にとらわれるのではなく、今、ここにある現実に対して意識的に注意を置き換えることが重要になってくるのです。それを可能にするマインドフルネス瞑想は、「心の筋力トレーニング」といえるでしょう。継続的に取り組むことで、心の容量を広げていってください。

マインドフルネスを学生生活に取り入れよう

マインドフルネス瞑想にはさまざまな実践法があります。自分に合ったものを選ぶと良いでしょう。

実践法1:いつでもどこでも最も基本的な技法 マインドフルネス呼吸法

瞑想を通じて呼吸を意識することで、生きていることを実感し、心が落ち着きやすくなります。場所を選ばないので、面接前やテスト前などに実践するのもいいでしょう。

初めに軽く目を閉じ、おへその下辺りに穏やかな注意を向けたら呼吸を開始します。右のイラストで示した手順に従って、膨らんだり縮んだり、おなかの動きからくる感覚をただ味わいながら、20分を目安に瞑想を続けます。おなかよりも鼻腔(びこう)を通る空気の感触の方が感じやすいという人は、そちらに注意を向けてもいいでしょう。ただし、初心者はどちらか一つに注意を向けるようにしてください。

この呼吸法を行っている間、大多数の人は注意が他にそれてしまうと思います。実はそれこそが心の性質で、何か心配事を抱えている場合はなおさら。重要なのは、何に注意がそれたのかに気付き、再びおなか(あるいは鼻腔)に注意を向け直すことです。例えば、「明日のことを考えた」「周りの音に気を取られた」と心の中でつぶやき、呼吸法のプロセスに戻ります。このとき、注意がそれたことを「失敗した」「集中力がない」などと、評価・判断しないようにしましょう。その後に嫌な感情が起こりますし、それたことに気付いているなら失敗ではないからです。

批判的でない注意を向け続けるこのトレーニングによって、日常生活の反射的な反応が次第に減り、まず情報を収集して、それを吟味してから反応できるようになります。

1:目を閉じて下腹部に注意を向けます。目を閉じるのが難しい場合、前方斜め下に視線を落とします。

2:息を吸うとおなかの皮が引っ張られて上がるので、その感覚を味わいながら8割方上がったところで「上がった」と心の中で言います。

3:そこから息を吐くとおなか周りが縮んで下がるので、その感覚を味わいながら8割方下がったところで「下がった」と心の中で言います。

4:2と3を繰り返し、目安の20分が近づいたら、終わりにすることを意識して、ゆっくりと目を開けます。(呼吸法を行う姿勢に決まりはありません)

もしも、緊張や痛みを感じたら…

呼吸をする上で緊張や痛みを感じる体の一部分に、イメージで穴をあけます。そこから息を吸い込み、またそこから息を吐くイメージを繰り返して、緊張や痛みにどんな変化があるかを感じてみましょう。仮に変化を感じなくても心配は要りません。そのことに気付いていることが大切なのです。

実践法2:休憩中に飲む(食べる)瞑想

日常的な飲食行為にもマインドフルネス瞑想を組み込むことができます。例えば、ペットボトルのお茶を飲む際、初めて飲むつもりでキャップを開け、どんな香りか、どんな色かを一つずつ注意深く感じます。口に含んでもすぐには飲まず、口に含んだ感覚を確かめながら少しずつ飲み込み、喉を通って、胃に落ちるまでの一連の「飲む行為」における感覚を観察していきます。

実践法3:移動中に歩く瞑想

両足を肩幅ほどに広げ、リラックスして立ちます。注意を足の裏に向けて、地面との接触を意識できたら、ゆっくりと足を持ち上げて前へ動かし、再び地面に接触させます。「歩く」という動作における筋肉の動き、地面との接触など、一つ一つに気付きを向け、まずはゆっくり歩いてみましょう。普段の歩幅・速度で歩く時も、できるだけ同じように、両足の感覚の変化を感じながら歩きます。

実践法4:放課後にボディースキャン

頭の先から爪先まで、自分の体の各部位に順番に注意を向けていきます。体の力みが取れている状態で行うのがベストで、学内の軽運動施設などを利用してあおむけになってもいいでしょう。しかし、マインドフルネス瞑想はこの日・この場所で、と決め付けないことが大切です。今日の自分はどこで心の落ち着きを感じるのか、まずはありのままの体の状態に気付きましょう。