131回目の創立記念日に寄せて

早稲田大学総長 鎌田 薫 (かまた かおる)

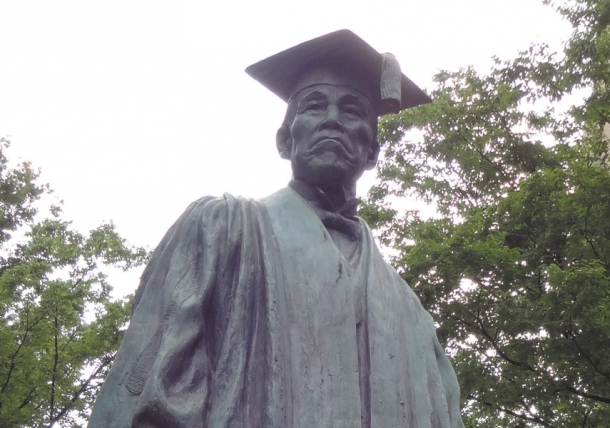

大隈重信が早稲田大学の前身である東京専門学校を設立したのは、1882(明治15)年10月21日のことでした。日本の近代化を推進するためには、新し い時代を担う人材の育成が不可欠だと認識し、学校創設はその理想を実現するためのものでした。また、大隈は政府の要職にあってさまざまな功績を残すととも に、折に触れて含蓄のある話をしています。本誌を通じて皆さんが大隈の思想や偉業に触れ、あらためて早稲田大学で学ぶ意義を考えていただければと思います。

早稲田大学総長 鎌田 薫

皆さんに贈る熱いメッセージ

大隈は演説や座談を通じて多くの名言を残しました。ここでは現代に生きる私たちに勇気と希望を与えてくれる大隈珠玉の名言の一部を紹介します。

■ 「失敗に落胆しなさるな、

失敗に打ち勝たなければならぬ、

度々失敗するとそれで此大切なる経験を得る、

其経験に依つて以て

成功を期さなければならぬのである、

所で此複雑なる社会の大洋に於て

航海の羅針盤は何であるか、学問だ」

1897(明治三〇)年の第十四回東京専門学校得業証書授与式にて

人生の羅針盤としての学問

1897(明治30)年7月、早稲田大学の前身である東京専門学校の第14回得業証書授与式で得業生(卒業生)に贈った言葉。創設者である大隈重信は、 この時はじめて学校の公の式典に出席した。「明治十四年の政変」で下野した大隈は、新しい政治は新しい高等教育を修めた者によって運営されるべきだという 熱い想いを抱いていた。そして、小野梓、高田早苗、坪内逍遙といった同志により、逆境のなか一歩一歩、今日の早稲田大学の基盤が築かれていく。藩閥政府の圧力にも悩まされ、そのため長い間大隈は学校の表舞台に立つことができなかった。そして、たどり着いた15年目のこの日に、大隈は得業生に、失敗に直面し てもそれに打ち勝つこととともに、人生の羅針盤としての学問の重要性を説いた。不屈の楽観主義者である大隈ならではの言葉である。

■ 「人間は希望によって生活している。

希望そのものは人間の命である」

1909(明治四二)年、春季校友大会にて

困難に直面しても希望は見失わなかった

1909(明治42)年1月、早稲田大学の春季校友大会の席上における演説の一節。年が改まると新しい希望が生まれるという「新春のめでたさ」にかけた ユーモアであったが、大隈総長の下での当時の早稲田大学は第二期の拡張計画の実施という困難な大事業を実行中であった。1902(明治35)年9月2日、 東京専門学校は早稲田大学と改称し、1907(明治40)年には創立25周年を迎えた。そして大学としてのさらなる充実を図るべく、具体的には理工科と医 科の新設を目標とする第二期の拡張計画の募金獲得のため、大学幹部が奔走している時期であった。理工科と医科の増設のためには、人材の確保と資金獲得は容 易な事業ではなかった。このように理想はあるが困難な大事業に直面していた早稲田大学の総長大隈は、校友に困難に直面しても理想と希望を有して勇往邁進することの重要性を説いたのである。残念ながら医科の創設はならなかったが、1909(明治42)年9月大学部理工科の新設が実現した。

■ 「破れて勝つ」

『大隈侯一言一行』より

現代まで影響を与える大隈重信の功績

大隈の代表的な功績としては第一にわが国における政党政治の基礎を築いたことが挙げられますが、その他にも現代の私たちの生活に強い影響を与えている功績が多数あります。その中のいくつかをご紹介します。

■鉄道の敷設に尽力

1872 (明治5)年10月14日(太陽暦換算)、新橋~横浜間に日本最初の鉄道が正式開業した(6月より仮開業の形で品川~横浜間は運行)。紆余曲折を経て、たどりついた鉄道敷設の陰には大隈重信の活躍があった。日本の近代化のために鉄道は不可欠と確信した大隈は、伊藤博文や井上馨らと敷設の構想を練る。しかし 政府内には国防上の観点からの反対派もあり、計画は難航する。また大隈・伊藤がイギリス公使パークスの紹介で外債募集による敷設資金の調達を計画すると政 府内は騒然とし、「外債で鉄道を造るとは何事か」と非難が集中する。しかし鉄道敷設に対する大隈の意思は揺るがなかった。鉄道の使用権を外国に譲らず、かつ鉄道敷設の資金を調達できるよう交渉を続け、最終的にはイギリスのオリエンタルバンクから資金を調達し、鉄道敷設事業は続行され、1872(明治5)年の開業に至った。鉄道の開業に際し、明治天皇から大隈・伊藤に、鉄道開業に尽力したことを称える勅書が贈られた。

東京汐留鉄道蒸気車待合之図(早稲田大学図書館蔵)

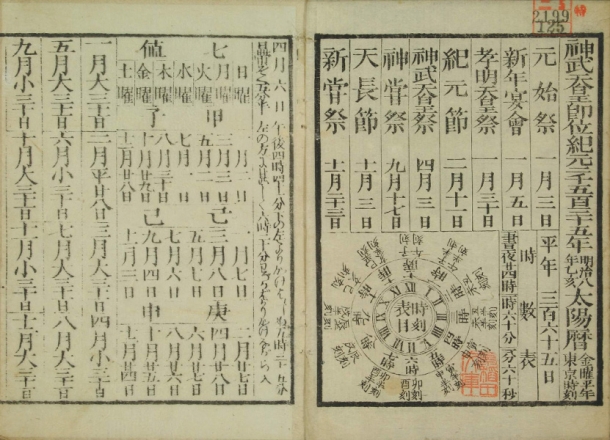

■太陽暦の導入

1871(明治4)年から1873(明治6)年まで、岩倉具視を正使とする岩倉使節団がアメリカ、ヨーロッパ諸国に派遣される。木戸孝允、大久保利通、伊藤博文ら政府の重要人物が留守だったこの時期に、国内に残った大隈重信がさまざまな改革を 行ったことはよく知られている。

その一つとして暦法改正がある。1872(明治5)年11月9日、従来の太陰太陽暦を廃して、翌月から太陽暦を採用することが布告された。この急な新暦導入を推し進めたのは、当時参議だった大隈である。その理由は、欧米のスタンダードに合わせ、外国人との交渉をスムーズにしたいというもの。しかし、その裏面には、政府内部の事情があった。

導入の翌年は、旧暦では閏うるう月づきがあるため1年が13カ月となる計算だった。そこで、新暦を導入すれば閏月がなくなり、苦しい財政状況のなか月給の支給を節約できると考えたのだ。さらに、当時は1と6の付く日、節句や祝日、寒暑の休暇など、年間のおよそ5分の2が休みだった。新暦導入を機にこの割合を大幅に減らそうとする狙いもあった。こうして、1873(明治6)年1月1日をもって、太陽暦は日本の正式な暦として採用された。また、1876(明 治9)年より日曜日が官庁の休日と定められ、今日に至っている。

明治8年太陽暦(早稲田大学図書館蔵)

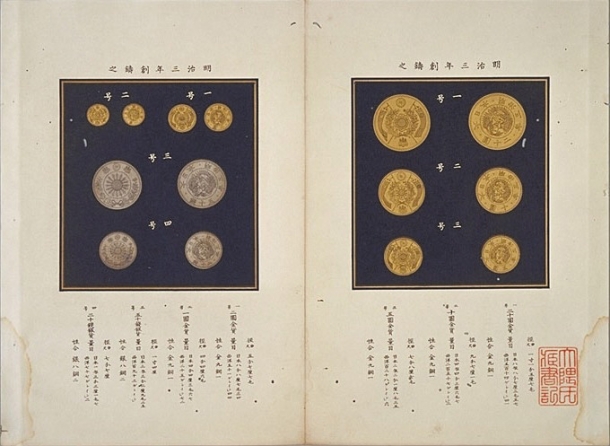

■近代通貨制度を確立

江戸時代の貨幣制度は金・銀・銭という3つの貨幣を基本とし、各藩では藩札も発行して いた。幕末に近づくにつれ、幕府は財政窮乏(きゅうぼう)を打開するためにたびたび改鋳(かいちゅう)を行い貨幣の品位は劣悪なものに。信頼できない通貨 への列国の不信感が高まり、通商貿易の障害にもつながっていく。

そこで新政府は、貨幣制度の改革に乗り出す。この中心メンバーの中に大 隈重信の姿があった。大隈は建議の中で、第一に「外国貨幣が円形で携帯に便利であり、この際旧来の方形を円形に改むべきである」、第二に「旧貨幣の両分朱 は四進法のため計算上非常に不便であるから、各国にならって十進法とすべきである」と論じる。この大隈の考えが受け入れられ、円貨と十進法が採用された。 1871 (明治4)年、大隈の主導により最新の設備を整えた大阪造幣寮が開業した。そして新貨条例によって、「円」がわが国の貨幣の単位・呼称として法律で定められ、金貨をはじめ日本国政府による信頼できる貨幣が造られるようになった。

紙幣寮彫刻局石版部「大日本貨幣図」(早稲田大学図書館蔵)

■その他にもさまざまな功績が

大隈重信は、明治初期の殖産興業政策の導入でも活躍していた。富岡製糸場の建 設もその一例だ。当時、生糸を貴重な外貨獲得源と考えていた明治政府の大隈や渋沢栄一らは、1872(明治5)年、現在の群馬県富岡市に官営の模範製糸工 場を建設。蒸気機関の繰糸機など外国製最新機器を購入し、フランス人技師ポール・ブリューナの指導の下、工員に近代的な工程管理を修得させた。大隈は、国 産製品の国際競争力向上や技術者育成にも尽力していたのだ。

また、大隈が文化遺産の保護に寄与していたエピソードもある。1878 (明治11)年、明治天皇の巡幸に随行し、彦根の視察に遣つかわされた大隈は、多くの人が城の方に行くのを見かけた。そこで、聞いてみると、すでに工事の 足場も組まれ、「明日にも城の天守閣が取り壊される」とのことだった。廃藩の後、各地の城は陸軍省より払い下げられたり、破壊されたりしていたのだ。大隈 は名城の消失を惜しんで、現在の知事に当たる県令に事情を聞き、工事を差し止めさせた。そして、すぐに天皇の行在所に戻って協議したところ、特旨により城 は永久に保存されることが決まった。彦根城が今日あるのは、大隈の英断によるものといっても過言ではないだろう。なお、のちのこと、彦根の人々が深く大隈に感謝し、遊びにくるよう繰り返し招いた、という。

上州富岡製糸場之図(早稲田大学図書館蔵)

彦根城(彦根市観光振興課提供)

この特集号制作に当たっては早稲田大学大学史資料センターと文化推進部文化企画課にご協力頂きました。