「墨の香りに包まれると、気持ちを集中させることができる」

教育学部 4年 児嶋 美織(こじま・みおり)

2016年「第32回全国年賀はがきコンクール」で総務大臣賞受賞、2017年「第30回記念国際架橋書会展」では学生の部の最高位となる中国大使館賞受賞、そして今秋「第34回全国硬筆コンクール」では文部科学大臣賞受賞と、輝かしい成績を収め続けている教育学部4年の児嶋美織さん。小学生から始めた習い事を極める児嶋さんに、古典1,461文字を41時間以上かけて臨書(※)した作品の話を中心に聞きました。

(※)手本を見ながら書くこと。

――まずは書道を始めたきっかけと、書道の魅力を教えてください。

書道教室で練習している様子

小学校1年生のときに書いたお習字が校内で金賞に選ばれ、市内の展覧会に出品してもらえたのですが、そこで一番下の銅賞しか受賞できず悔しかったことが、書道を始めようと思ったきっかけです。2年生から地元の書道教室で習い始め、その後、母の勧めで全国トップクラスの人が多数通う書道教室に移り、週1回ですが今でも通っています。

書道の魅力は、墨の香りに包まれると、リラックスしながら気持ちを集中させることができるところです。また、きれいな字を見るのが好きで、先生の書くお手本の字にもよく心を奪われています。先生の字は見ているだけでもワクワクしますね。

――年間どのくらいのコンクールに応募されているのでしょうか?

「第32回全国年賀はがきコンクール」総務大臣賞受賞作品

硬筆・毛筆合わせて、毎年8つくらいのコンクールに応募しています。中には、「席書」と言って、日本武道館などの大きな会場に集まり、その場で配られた半紙に書いて提出する大会もあります。半紙は2枚しか配られず、制限時間20~25分以内に仕上げなければいけません。張り詰めた雰囲気の中で書くのはとても緊張しますね。

また、コンクールの他に、人前で書道のパフォーマンスをすることもあります。今年7月には、増上寺(東京都港区)で行われたミャンマー祭りに呼ばれ、書道教室のメンバーと一緒に袴を着て、日本語とミャンマー語で書道パフォーマンスを行いました。

――昨年、学生の部としては最高位となる中国大使館賞を受賞した「第30回記念国際架橋書会展」について聞かせてください。

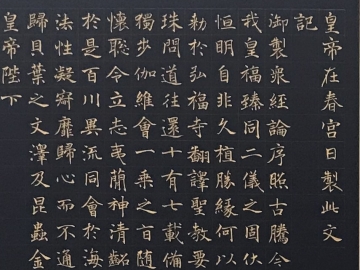

普段応募しているコンクールは基本的に白い半紙を使用し、その大きさにも規定がありますが、この国際架橋書会展には規定がなく、半紙の色やサイズ、墨の色も自由に選ぶことができます。今回は、書道の教科書にも載っている『雁塔聖教序(がんとうしょうぎょうじょ)』(※1)の全1,461文字を、140センチ×140センチの大きな半紙2枚分に書く全臨(※2)に挑戦しました。

臨書は単にお手本と同じ文字を書くだけではなく、線の角度や太さ、癖など、お手本の字形を全く同じように書き写します。お手本自体も人が書いているものなので文字が崩れている箇所がありますが、そういったところもそのまま崩れたように表現するんです。

(※1)中国・西安の大慈恩寺内の大雁塔に現存する聖教序碑。唐代の書家・褚遂良(ちょ・すいりょう)による書。

(※2)手本となる古典の全文を臨書すること。

「第30回記念国際架橋書会展」で中国大使館賞を受賞した作品と共に(写真右は作品の一部を拡大)

――1,461文字ですか!? 間違えたらやり直しですよね…。

その通りです。実際300字ほど書いたところで、一つ一つの文字が大きく感じ、一度だけ初めから書き直しました。応募締切が迫っていたので5日間で仕上げたのですが、完成まで41時間以上かかりました。書き直す前の分も入れると、45時間くらいです。

通常は黒い墨を使用しますが、今回は紺色の半紙に映える金色の墨を選びました。墨汁とは違い、固形の金の塊を少しずつ水に溶かしながら書いていくので乾燥しやすく、墨の濃さがすぐに変わってしまいます。いつもより書きにくいこともあり、書いている間はずっと緊張していましたね。緊張感と忍耐の連続でした。

――大学生活についてお聞きします。教育学部ではどのようなことを学んでいますか?

「第34回全国硬筆コンクール」では文部科学大臣賞を受賞

生涯教育学専修で、高齢者教育や児童福祉論の授業などを取っていました。週1回ですが、自分が習っている書道教室でアルバイトとして指導もしているので、書道教室でも役立つことがあります。卒業論文は、「習い事の意義 学校教育と学校外教育」というテーマで調べているところです。15年以上習い事を続けている視点も加えて完成させたいと思っています。

――書道はまさに生涯教育ですね。この先も続けて行く予定ですか?

そうですね、これからも続けていきたいです。将来は、落ち着いたころに書道教室に戻ってきて、子どもたちに教えたり、お手本を作ったりできるといいなと思っています。

第716回

埼玉県出身。早稲田実業学校高等部卒業。2016年「第32回全国年賀はがきコンクール」総務大臣賞受賞、2017年「第30回記念国際架橋書会展」中国大使館賞受賞、2018年「第34回全国硬筆コンクール」文部科学大臣賞受賞など、入賞多数。書道で好きなのは臨書。自由に感性を表現する創作の部に作品を応募することもあるが、「創作はもう少し基礎を学んでからでないと自信が持てない」と語る。大学では友人と空きコマを利用して、キャンパス周辺で写真映えするスポットを探して撮影しに行くこともあるそう。

埼玉県出身。早稲田実業学校高等部卒業。2016年「第32回全国年賀はがきコンクール」総務大臣賞受賞、2017年「第30回記念国際架橋書会展」中国大使館賞受賞、2018年「第34回全国硬筆コンクール」文部科学大臣賞受賞など、入賞多数。書道で好きなのは臨書。自由に感性を表現する創作の部に作品を応募することもあるが、「創作はもう少し基礎を学んでからでないと自信が持てない」と語る。大学では友人と空きコマを利用して、キャンパス周辺で写真映えするスポットを探して撮影しに行くこともあるそう。